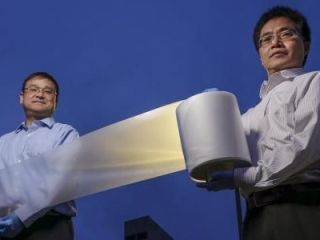

カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)と非営利の研究開発組織SRI Internationalは、スマートフォンやノートPCの過熱防止に使える薄型・フレキシブルな冷却デバイスを開発した。冷却原理として「電気熱量効果」が利用されている。研究論文は科学誌「Science」に掲載された。

自然の状態では熱は高温側から低温側へと移動する。低温側から高温側に向かって熱が移るという逆方向の熱移動は自然には起こらない。したがって、例えば夏場に30℃の室内を25℃に冷やすため、室内の熱をそれよりも暑い35℃の外気に向かって排出するエアコンは、この逆方向の熱移動を実現するためにエネルギーを必要とする。

具体的にはモーターを回転させて、コンプレッサを動かして気体(冷媒ガス)を圧縮させるために電気エネルギーが使われている。圧縮することで冷媒ガスの温度が上がり、外気よりも高温にできるので、冷媒ガスが室内から吸収した熱を外気に向けて排出できるようになる。熱を排出した後の冷媒ガスは膨張によって冷却され、これを室内に戻すことによって再び室内の熱を吸収するために使われる。このサイクルの繰り返しによって室内を冷やすことができる。

冷媒ガスの断熱圧縮・断熱膨張を利用した仕組みはエネルギー効率が良いため、エアコンや冷蔵庫などほとんどの冷却システムに使われている。しかし、残念ながらこのシステムを使ってスマートフォンやノートPCなど過熱しやすい電子機器を冷却するのは難しい。電子機器に取り付けるにはコンプレッサは大き過ぎるし、冷媒ガスとして利用される化学物質をスマホやウェアラブル機器などに使うことも現実的でないからである。

化学的冷却剤を使わない冷却システムとして、熱電冷却装置を用いる方法も開発されているが、高価なセラミック材料を必要とするという難点がある。また、冷却能力も気体圧縮に及ばない。

そこで、電子機器の冷却に適した新たな方法として研究されているのが、電気熱量効果を利用した冷却システムである。電気熱量効果とは電界をかけることによって誘電体の温度が可逆的に変化する現象である。電界のオンオフによって誘電体の温度を上げ下げし、これを熱の移動・排出に利用しようというわけである。今回の冷却デバイスでは、誘電体として、ポリフッ化ビニリデン系の高分子ナノコンポジットが使われている。

電界のオンオフによる誘電体の温度とエントロピーの熱力学的な変化を具体的に見ていくと、まず電界がかかっていないときには誘電体中の分極がランダムで、高エントロピーの状態である(上の図のA)。

この状態から電界をかけることで誘電の向きが一方向に揃いはじめる。このとき誘電体の温度が急上昇するが、熱が移動するには短時間すぎるため誘電体のエントロピーはほとんど変化しない。この過程は、気体の断熱圧縮によって温度が上がっても、熱の出入りがないためエントロピーが変わらないのと似ている(A→B)。

さらに一定の電界をかけつづけると、高温の誘電体から低温の外界へと熱の移動が起こり、誘電方向は一方向に揃った状態になる。この過程で誘電体の温度は下がり、エントロピーも減少する(B→C)。

ここで電界をかけるのを止めると温度は急激に低下するが、短時間であるため熱の移動をともなわず、最初に電界をかけたときと同様に断熱的な過程であってエントロピーは変わらない(C→D)。

そのまま電界がかからない状態がつづくと、誘電体は外界から熱を吸収し、分極も最初のランダムな状態に戻る。このとき温度が上昇してエントロピーも増大する(D→A)。このように、電界のオンオフによる誘電体の温度とエントロピーの変化は、エアコンなどにおける気体の断熱圧縮・断熱膨張を利用したサイクルと似た過程をたどるので、これを冷却原理として利用できる。

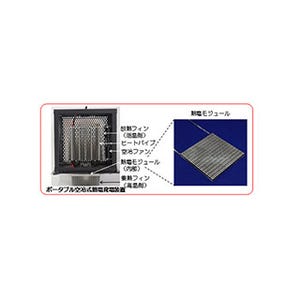

ただし、この原理によって実際の電子機器で使える冷却システムを作る場合、誘電体が低温状態のときには熱源(バッテリーやCPUなど)に誘電体を接触させて熱を吸収し、誘電体が高温状態のときにはヒートシンク側に誘電体を接触させて熱を逃がすという動きをさせる必要がある。スマホなどの薄型デバイスに内蔵するには、この可動機構をなるべく場所をとらないシンプルな仕組みで実現することが課題となる。

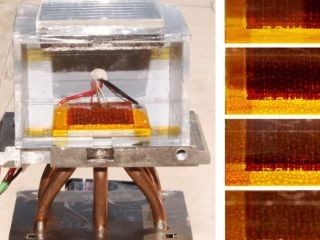

この問題について今回の研究では、誘電体とカーボンナノチューブ(CNT)電極を積層してフレキシブルなシート状に形成し、シートの一方の端を熱源側に固定し、他方の端をヒートシンク側に固定するというデバイス構造を考案している。熱源とヒートシンクの間には縦横2cm×5cm、厚さ60μmの隙間をつくる。熱源とヒートシンクの表面には銀ナノワイヤ薄膜電極を渡しておく。

この状態でCNT電極と上下の銀薄膜電極の間に電位差をつくる。ヒートシンク側の銀薄膜の電位をプラス、CNT電極をマイナスにすれば、静電気力によってフレキシブルシートがヒートシンク側に張り付く。熱源側の銀薄膜の電位をプラス、CNT電極の電位をマイナスにすればフレキシブルシートは熱源側に張り付く。このように電位の切り替えによってフレキシブルシートが熱源とヒートシンクのあいだを行ったり来たりする静電アクチュエータが実現できる。

このアクチュエータの動きと電気熱量効果による誘電体の温度の上下を同調させると、熱源側から熱を吸収し、ヒートシンク側に熱を逃がす冷却システムとして動作させることができる。研究チームが行った実験では、最速30ミリ秒でのフレキシブルシートの上下運動が可能で、これに必要な消費電力はわずか0.02W程度であった。

熱の移動が最も良くなるのは0.8Hz程度の周期で上下運動させたときで、このときの1サイクルでの消費電力は2mW/cm2程度であった。この場合、熱源側からヒートシンク側に向けて、29.7mW/cm2の熱移動が達成されたとしている。冷却システムの性能評価に使われる成績係数(COP)を計算すると、熱移動量÷消費電力=COP13程度という非常に高い値になる。つまり投入した電力の約13倍の熱を捨てることができたことになり、通常の気体圧縮型冷却システムのCOPが2~4程度であることと比べても効率が良いといえる。

このデバイスを実際にスマホ(Samsung Galaxy S4)のバッテリー冷却に用いた実験では、スマホに高負荷がかかった状態でバッテリー温度が52.5℃まで上昇したところで、フレキシブルシートによる冷却を行うと最初の5秒間でバッテリーの表面温度が8℃下がる効果が確認できたという。空気にさらして放熱させた場合は、50秒間で3℃の温度低下であった。

スマホで動画再生など高負荷な動作をつづけているうちにデバイスが過熱するという現象は多くのユーザーが経験している。一応、内部に放熱部品は内蔵されているがそれでも過熱は起こり、デバイスの経年劣化の原因となる。今回の研究のような冷却システムが導入されることでスマホの過熱を防止できればデバイスの長寿命化が期待できる。

同デバイスの主な用途はスマホなどの冷却だが、その他にも、傷の治療に使われるフレキシブルパッドの冷却、サーモグラフィや暗視カメラにおける熱ノイズの低減といった用途が考えられるとしている。