総合研究大学院大学(総研大)などは8月25日、2014年12月の「ほうおう座流星群」の光学観測結果から、流星群の親天体である彗星の活動の歴史を明らかにしたと発表した。

同成果は、総合研究大学院大学極域科学専攻の大学院生 藤原康德氏、同 中村卓司教授、かわさき宙と緑の科学館 佐藤幹哉天文担当職員、国立天文台 渡部潤一教授らの研究グループによるもので、国際科学誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」8月25日冊子版および「Planetary and Space Science」の9月1日冊子版に掲載される。

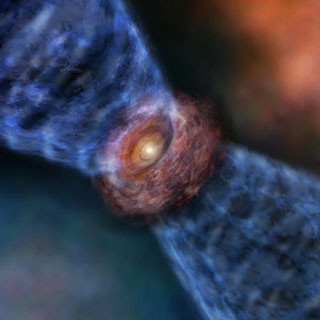

流星群は、ひとつの親天体から放出された流星体の帯「ダスト・トレイル」が、地球の大気に飛び込むもので、親天体のほとんどは彗星であると考えられている。彗星から放出された流星体は、親天体の彗星とほぼ同じ軌道で運動をしつつ、ゆっくりと彗星から離れ、ダスト・トレイルとして広がっていく。

ほうおう座流星群の親天体であるBlanpain彗星は、1819年に発見された公転周期5.32年の彗星で、発見時には約6等星の明るさで彗星としての活動を見せていたが、その後長い間行方不明となっていた。ところが2003年、地球に接近する約14等星の小惑星が発見され、軌道からBlanpain彗星であることが判明し、この天体が彗星として観測されなかった20世紀初頭に、わずかながらでもダストを放出していたならば、このダストが2014年12月に地球に遭遇して流星群として出現することが予報された。

そこで同研究グループは2014年、ほうおう座流星群の観測を試み、実際に活動を検出することに成功。さらに1956年と2014年の流星群の活動度を比較することで、Blanpain彗星が、20世紀初頭には地球から彗星として観測されなかったものの、弱いながらも彗星として活動し、流星群のもとになるダストを放出していたことを明らかにした。

同研究グループは、「今後この手法を、母天体が彗星としての活動をほとんど示さない流星群に活用し、太陽系小天体の変遷を明らかにしていきたい」とコメントしている。