電子辞書は英語学習へとターゲットを拡大

もう一つの柱である電子辞書については、1981年に初めて簡易型電子辞書を搭載した「TR-2000」を、1996年に初の本格電子辞書である「XD-500」を発売。1999年以降は現在のキーボードを搭載した折りたたみスタイルになり、「エクスワード」シリーズとして長く展開してきた。

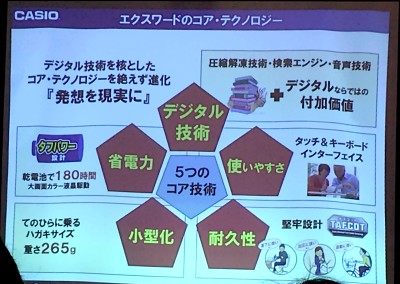

電子辞書も、スマートフォン用アプリの台頭が著しいジャンルだが、授業中にネット接続することを望まない教師陣からは電子辞書専用機への需要が大きいのだという。また、乾電池で数百時間駆動、落下・振動に強い高耐久性、アニメーションやサウンドを交えたコンテンツ、図内の単語もそのまま調べられる……など、単なるデジタル化にとどまらない電子辞書ならではの最適化も、長年このジャンルで改良を続けてきたカシオの強みといえるだろう。

なお、電子辞書は関数電卓と違って日本が販売の中心となっているが、さらに英語学習全般に役立つ商品群の開発にも力を入れ始めている。最新の製品としては、発音の正確さをテストできる電子辞書(の機能)や、英語に慣れるためリスニングにほぼ特化した機器、英会話の相手をしてくれるロボット風ガジェット(カシオではロボットとは呼んでいない)などがある。家庭での英語学習を提案するような製品が登場しており、今後もこの分野を強化していくということだ。

|

英会話学習機の「Lesson Pod」(上)とヒアリング専用機の「Joy Study」(下)。いずれもカシオが英語教育市場に向けた新しい提案だ |

懐かしのゲーム電卓もプレイアブル展示

カシオ計算機といえば、腕時計と「何か」を組み合わせた多機能デバイスなど、既存製品にもう一機能追加したユニークな製品が多いのも特徴だ。そんなキメラ的製品の一つとして、1980年代前半の第一次ビデオゲームブームの際に、電卓にゲーム機能を搭載した「ゲーム電卓」という製品群を展開していたことを覚えている方も多いのではないだろうか。

ゲーム電卓は、最初は1行しかない液晶を使い、数字のキャラクターを敵に見立てて打っていくようなものしかなかったが、やがて液晶上にゲーム専用のキャラクターを表示したり、複数行の表示領域を持つように進化していった(ちなみに、当時の液晶はドットで構成されているのではなく、アナログ的な形状の表示領域をオン・オフする機能しかなかった)。さらには電卓機能を外したゲーム専用機も登場している。最盛期には月産30万台以上に達したという大ヒット商品だったのだ。

今回の特別展示では、一世を風靡したゲーム電卓の実動機が何台か展示されており、しかも実際に実機を手にとって遊ぶこともできる。若い頃にとった杵柄でプレイしてみるもよし、コンピュータ黎明期の限られたリソースでいかに遊びを工夫していたかという考古学的興味で触ってみるもよし、だ。

展示会が始まる前日の3月20日は「電卓の日」だ。電卓や電子辞書という身近な存在にも、開発にまつわる長い歴史や興味深いエピソードが数多く隠されている。ぜひこの特別展示を通じて、そうした歴史の一端に触れてみてはいかがだろうか。