京都大学(京大)は2月9日、神経突起が標的神経細胞と相互作用して伸長する仕組みを解明したと発表した。

同成果は、京都大学大学院薬学研究科 久米利明准教授、泉安彦助教、赤池昭紀客員教授らの研究グループによるもので、2月7日付けの英国科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

神経細胞は遠隔部位の標的領域まで神経突起を伸長させた後、標的神経細胞を認識し、シナプスを形成することで情報を伝達する。神経突起誘導因子やシナプス形成に関する研究はこれまで盛んに行われてきたが、神経突起が標的細胞を認識し神経支配していく仕組みには不明な点も多くあった。

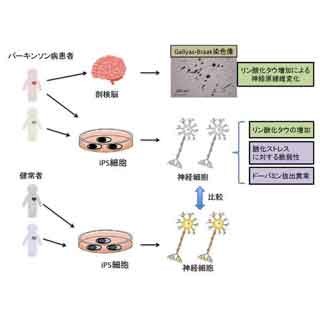

特に、神経変性疾患であるパーキンソン病に深く関わる中脳のドパミン神経細胞は、線条体という脳領域に神経突起を投射している。今回、同研究グループはこの仕組みに着目。関連する因子について探索を行った。

この結果、中脳ドパミン神経細胞に発現する細胞接着分子であるインテグリンα5β1を抑制することで、ドパミン神経突起が線条体神経細胞に沿って伸展するのを阻害することが明らかになった。また、中脳細胞選択的にインテグリンα5をノックダウンさせた場合にのみ、ドパミン神経突起の線条体細胞領域への伸展が抑制されることもわかった。

同研究グループは、ドパミン神経細胞のインテグリンα5の発現量を増やした場合、線条体細胞上でドパミン神経突起が伸長するか検討するため、インテグリンα5の遺伝子をマウスES細胞へ導入し、ドパミン神経細胞に分化誘導することで、インテグリンα5過剰発現ドパミン神経細胞を作製。このインテグリンα5過剰発現ドパミン神経細胞を線条体細胞上で培養すると、通常のドパミン神経細胞より2~3倍程度長い神経突起を有することがわかった。これは、ドパミン神経細胞のインテグリンα5β1の機能を高めることで、ドパミン神経突起が線条体神経細胞と効率よく相互作用し伸展することを示した結果であるといえる。

パーキンソン病では、ドパミン神経細胞を患者の線条体に移植する研究が進んでおり、同研究グループは、今回の研究成果について、移植するドパミン神経細胞のインテグリンα5の機能を高めることで、さらなる治療効果の向上が期待されると説明している。