理化学研究所(理研)は7月20日、トポロジカル絶縁体の薄膜にパルス光を照射することで、外部電場を加えなくても大きなスピン偏極光電流が発生し、それを外部磁場で制御できることを発見したと発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター創発光物性研究ユニットの小川直毅ユニットリーダー、強相関物性研究グループの十倉好紀グループディレクター(東京大学大学院工学系研究科 教授)、安田憲司研修生(同研究科博士課程)、強相関界面研究グループの川﨑雅司グループディレクター(同研究科教授)、強相関量子伝導研究チームの吉見龍太郎基礎科学特別研究員、東北大学金属材料研究所の塚﨑敦教授らによるもの。詳細は、英国のオンライン科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。

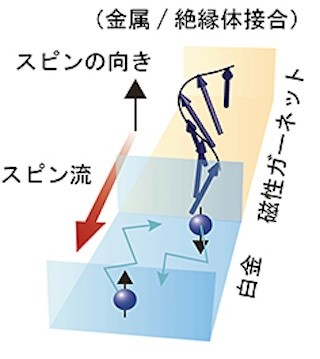

トポロジカル絶縁体の表面には、スピンの向きが揃った(スピン偏極した)「ディラック電子」が存在し、表面のみで金属的な電気伝導を示すことが知られている。また、外部電場を加えるなどして電流を誘起すると、特定の向きのスピン密度が増加するスピン蓄積が起こり、これにより隣接物質へスピン流やスピン偏極電流を注入することができるため、スピントロニクスへの応用が期待されているが、外部電流を加えると、ジュール熱の発生によりエネルギーが散逸してしまうという課題があった。

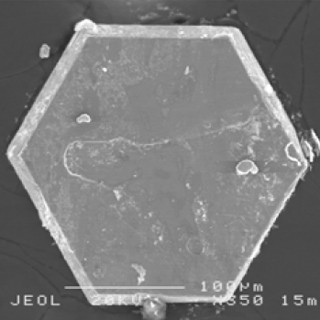

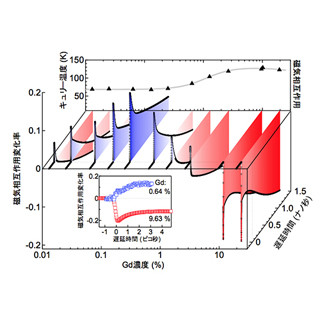

今回、研究グループは、トポロジカル絶縁体表面の特定のスピン偏極電子の動きを磁性元素によって制御することで、試料内部での電流の打ち消し合いを抑え、直線偏光の照射によってスピン偏極光電流が発生するのではないかと考え、光励起された電子の寿命が最大となるように条件設定されたCr0.3(Bi0.22Sb0.78)1.7Te3の厚さ8nmの薄膜を作製。赤外線パルス光を照射したところ、外部磁場を加えた場合のみ、先行研究に比べて2桁以上大きな値となる6μAのパルス光電流を観測することに成功したという。

また、この発生した光電流量は薄膜の磁化に比例しており、外部磁場を反転させると電流の方向も反転することも確認したとするほか、光電流は約0.25eVの光子エネルギーにおいて最大値をとることも判明し、8nmの膜厚中でCr濃度に空間勾配を作ることで、より大きな光電流を発生させることができることも分かったとしている。

なお、この光電流は永久磁石で加えることができる量の磁場(0.2T程度)で制御が可能とのことで、研究グループでは今後、磁性トポロジカル絶縁体の薄膜を効率的な高速スピン偏極電流源として使用したスピントロニクスへの応用が期待できるとしている。