既報の通り、米AMDは16日(現地時間)に次世代GPU「Radeon R9 Fury」シリーズを発表した。シリーズ第1弾となる「Radeon R9 Fury X」はすでに販売を開始しているが、そもそもの入荷数が少ないとの情報もあり、即完売という状況になっているようだ。

そんな注目度の高い「Radeon R9 Fury X」だが、試用する機会を得たので、そのパフォーマンスについて紹介したい。ただし、今回は非常に短時間しか触れられなかったため、あくまでプレビュー程度にとどめる。詳細な検証についてはあらためて行う予定だ。

広帯域メモリHBMを採用

「Radeon R9 Fury」シリーズは、"Fiji"の開発コード名で知られていたGPUコアを採用する。"Fiji"については、これまでも何度か紹介してきたが、広帯域メモリHBM(High Bandwidth Memory)の搭載が大きな特徴となる。

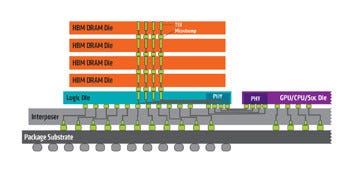

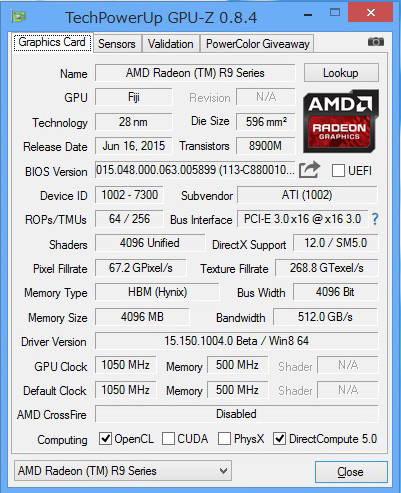

HBMはDRAMダイを積層したもので、"Fiji"ではシリコンインターポーザーを介してGPUと接続する。1チップに4枚のDRAMを積層(容量は1GB)し、1024bitのメモリバス幅を実現する。"Fiji"ではこれを4チップ搭載(4GB)しており、結果としてメモリバス幅は4,096bitと従来のGDDR5と比べて大幅に拡大し、メモリの帯域幅は512GB/sに達する。またバス幅が広い分、メモリクロックを下げることが可能で、消費電力の低減にもつながるとしている。

「Radeon R9 Fury X」のGPUコアは、第3世代のGCNアーキテクチャがベースで、Radeon R9 285採用された"Tonga"と同様だという。プロセスは、当初20nmで開発ともいわれていたが、従来モデルと同様に28nmプロセスによる製造だ。

Stream Processorの数は4096基と大幅に増加。従来のハイエンドであるRadeon R9 290Xでは、2816基だったので、およそ1.45倍である。演算能力は8.6TFLOPSで、これもRadeon R9 290Xの5.6TFLOPSと比べると大きく向上した。

HBM採用のメリットとしてもう1つ上げられるのが、基板における実装面積の削減だ。これまでのGDDR5の場合、基板上にずらりとメモリが並び、実装面積が大きくなりがちだった。HBMではDRAMダイを縦に積層するため、必要とする基板の面積が削減され、その分コンパクトにできる。実際、「Radeon R9 Fury X」のカード長は、ハイエンドカードとしては非常に小さい7.5インチ(約190mm)を実現した。