大腸がんは日本人が最も多く発症するがんのひとつで、急増している。そのリスクは、炎症性の消化器疾患や、生活習慣に由来する慢性的な腸の炎症によって大きく上がる。炎症の慢性化を防げば、大腸がんを抑えられる可能性は十分にある。

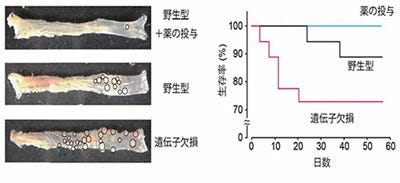

研究グループは、炎症が起きた時に細胞膜のリン脂質からつくられる生理活性物質のPGD2に着目して、マウスで調べた。合成酵素を欠いてPGD2をつくれないようにしたマウスは、正常な野生型マウスに比べて腸炎の下痢などの症状が悪化し、生存率も低下した。PGD2を合成できないマウスの大腸では、ポリープの形成が促進され、がん化が進行していることがうかがえた。

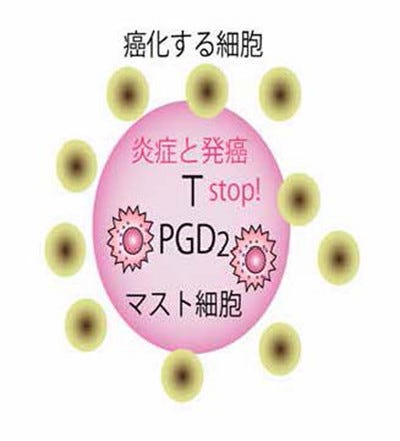

野生型マウスでは、炎症に伴って組織に浸潤してきた免疫細胞のマスト細胞でPGD2が盛んにつくられて、PGD2が大腸の炎症とがん化を強く抑制していることがわかった。腸炎を誘発したマウスに薬を投与してPGD2の働きを刺激すると、腸炎と大腸がんがともに抑えられた。

村田幸久准教授は「多くのプロスタグランジンが炎症を促進する中で、PGD2は炎症・発がん抑制作用を持つ非常に珍しい生理活性物質だ。マウスの実験だが、ヒトでも同じことが起きているだろう。実験で治療や予防の可能性を示しており、大腸がん予防などの創薬の標的になりうる」と指摘している。