物質を透視して観測する方法として素粒子ミュオン(ミュー粒子)が各分野で注目されている。ミュオンビームで、数mmの厚さがある隕石模擬物質の軽元素(C、B、N、O)の非破壊深度分析、有機物を含む炭素質コンドライト隕石の深度70μm、1mmにおける非破壊元素分析に、大阪大学理学研究科の寺田健太郎教授らの研究チームが初めて成功した。茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設J-PARCミュオン施設の世界最高強度のパルスミュオンビームを使って実証した。

ミュオンは高い物質透過力を持ち、電子より試料の奥深くまで侵入できる。人類がミュオンで物質を透視する新しい“眼”を得たといえる。日本原子力研究開発機構、北海道大学、高エネルギー加速器研究機構、国際基督教大学、京都大学、首都大学東京、宇宙航空研究開発機構との共同研究で、5月27日に英科学誌ネイチャーのオンライン科学誌サイエンティフィックリポーツに発表した。

ミュオン(μ-)は、電荷が電子(e-)と同じで、質量が電子の約200倍、平均寿命は2.2×10-6秒の不安定粒子。そのミュオンを取り込んだ元素から発生する特性X線は高い物質透過力を持つ。炭素のような軽い元素から重い元素まで非破壊で深度分析が可能なミュオンビームは大いに役立つ。例えば、地球近傍小惑星から探査機はやぶさ2(今年12月打ち上げ予定、18年小惑星到着) が2020年、地球に持ち帰るとみられる試料中の炭素濃度や有機物分布の非破壊分析に威力を発揮すると期待される。

試料中に浸入して運動量を失ったミュオンは元素に取り込まれる。ミュオンは重いので、電子よりも原子核に近い軌道を周回しながら、より低いエネルギー準位の軌道へと移り、元素ごとに特有のエネルギーを持つミュオン特性X線を発生する。このミュオン特性X線は物質の透過力が高く、cmサイズで物質の化学組成を非破壊で得ることができる。この元素分析法は1971年に提案されていたが、J-PARCの世界最高強度のパルスミュオンビームで初めて実現した。

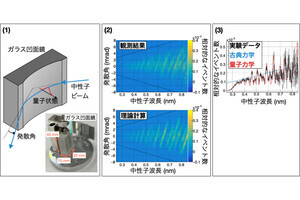

J-PARCで2012、13年に実験し、(1)ミュオンの運動量を段階的に変えながら、SiO2、 C、 BN、SiO22の4層(各1.4 mm、計約6mm)からなる試料の深度構成分析(2)地球外有機物を含む隕石である炭素質コンドライトの深さ70μmからの炭素ピークの検出(3)はやぶさ2が回収すると想定される試料の非破壊元素分析を念頭に、ガラスチューブに封入したマーチソン隕石からMgとFeのピークの検出-の3点に成功した。

研究チームの寺田健太郎大阪大教授は「ミュオンを用いた化学分析は、非破壊で数cmまでの物質内部の元素濃度と分布を知ることができる。壊すのを避けたい未知物質や貴重な物質の分析に威力を発揮するだろう。ただ、研究はスタートラインに立ったばかりだ。深さ方向の元素は0.1mmの精度で測れるが、水平方向はまだ精度が悪い。ミュオンビームの強度を高めて絞り込むなど、改良を今後重ね、より使いやすい方法にしたい」と話している。