理化学研究所(理研)は11月14日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で開発し、国際宇宙ステーション(International Space Station:ISS)に搭載した全天X線監視装置「MAXI(Monitor of All-sky X-ray Image:マキシ)」(画像1)を用いて、新星爆発の瞬間に、白色矮星の質量の理論的最大値である「チャンドラセカール限界」の上限ギリギリ、もしかしたら限界を超えている可能性もある重量級の白色矮星を包み込んだ「火の玉フェイズ」を史上初めて観測することに成功したことについて、東京連絡事務所において記者発表を実施した。

今回の研究の中心的な存在として発表を行った理研 グローバル研究クラスタ 宇宙観測実験連携研究グループ MAXIチームの森井幹雄 協力研究員(前・東京工業大学 グローバルCOE研究員)(画像2)、同・三原健弘 専任研究員(画像3)、MAXI開発のJAXA-RIKEN共同プロジェクトの代表研究者で現在は理研名誉研究員の松岡勝氏(当時:JAXAプロジェクト共同研究員、RIKEN特別顧問)(画像4)の3名が出席して会見を実施。その模様をお届けする。

また今回の発見の成果は、森井協力研究員らを中心とした全国のMAXI研究チームと、NASAの「Swift衛星」チームの協力研究者らによるものだ。MAXI研究チームは、理研とJAXAのほか、大阪大学、東工大、青山学院大学、日本大学、京都大学、中央大学、宮崎大学などの研究者らによって構成されている。

またSwift衛星は、ガンマ線バーストなどの「突発天体」の発見と、即時追跡観測を行うために英国とイタリアとNASAが開発して2004年に打上げられた専用望遠鏡衛星だ。MAXIが発見した突発天体の追跡観測を行うことに適した望遠鏡で、今回も協力体制が取られた。Swift衛星を主に用いてX線天体の観測的研究を行っている研究者の中で、今回は米国、英国、豪州の研究者が研究成果に貢献している。

なお研究の詳細な内容は、米天体物理学術誌「The AstroPhysical Journal」オンライン版に近日中に掲載される予定で、印刷版の12月1日号にも掲載される予定だ。

太陽から8倍ぐらいまでのサイズの恒星はその生涯の末期に水素やヘリウムなどの核融合の燃料を使い果たすと、中心部分は地球と同程度でいながら質量は太陽とほぼ変わらないという、非常に重力の強い天体「白色矮星」となって残る。

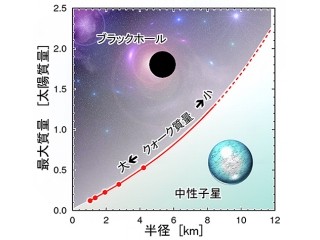

白色矮星は、電子が同じ量子状態を取れないという量子力学的性質を持つことにより発生する圧力である「電子の縮退圧」により、自己重力でつぶれることなくその形状を保っている天体だ(ただし、大きな質量を持つ白色矮星ほど、半径が小さくなるという傾向を持つ)。ちなみに太陽の8倍以上から30倍位までの恒星は最後に中性子星となり、25倍位からそれ以上はブラックホールになるとされており、基本、元の恒星が重ければ重いほど、最後に残る天体も重力がより強い重い天体となっていく。なお25~30倍程度の辺りは、中性子星になるかブラックホールのどちらになるのかは判然としていないが、理研と筑波大により、関連したシミュレーションの結果が発表されている。

白色矮星は単独で存在する場合、あとはゆっくりと冷えていき、最終的には確認するのも困難な「黒色矮星」としてひっそりと宇宙の片隅にたたずむことになるのだが、これが別の恒星とペアを組んだ連星系だとまた話は変わってくる。白色矮星の相方が通常の主系列の恒星、もしくは赤色巨星などまだガスをまとっている場合は、強い重力でそうしたガスをはぎ取って自らの表面に堆積させていくのだ。そしてそれが白色矮星の強い表面重力により高温・高圧になって一定条件以上になると、爆発的な核融合反応を起こす。この連星系の白色矮星の表面で起きる大爆発が「新星爆発」というわけだ。

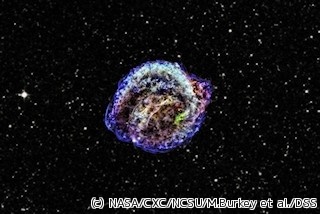

ちなみに新星爆発と超新星爆発は名前こそ似ているが、メカニズム的にはまったく異なる。前者は白色矮星とそこまで至っていない恒星が連星系を構成していることがまず条件で、白色矮星の表面で起きる爆発だ。一方で後者は、大質量星が核融合の燃料をすべて使い果たして(鉄の生成までいきつく)、星全体をまるごと吹き飛ばす大爆発である。その恒星が大質量であることが条件なので、単独であろうが連星系であろうが関係なく起きる時は起きる(あとには中性子星かブラックホールが残る)。よって、爆発の規模そのものや、爆発する恒星のサイズで名称が区別されているわけではない。

また頻度としては新星爆発の方が圧倒的に多く、天の川銀河で観測されるだけでも年に数個から10個程度あり、観測できていないものも含めると数10個にはなるだろうと見積もられている。一方で超新星爆発は1つの銀河で100年に1個といわれているが、我々の天の川銀河では少なくとも1604年の「ケプラーの超新星」以降は観測されていない。

なお、人類が紀元前から目視などにより新星爆発を観測しており、天球上でそれまで人の目には星が見えなかったところに突如新たな星が輝くことから「新星」と名付けられたが、実際にはここまで説明した通りにその逆で、一生を終えつつある恒星が最後に相方の力を(無理矢理)借りて一花咲かせた、というのが真相である。なお、現在の新星爆発の発見に関しては日本のアマチュア天文家が大活躍していることも付記しておく。

新星爆発に話を戻すと、新星爆発により白色矮星から放出される物質は、数日かけて太陽半径(約70万km)の約100倍にも膨張する。膨張後、放出物の外側の低温領域から目に見える可視光線が放射されるようになり、この時1万倍近くも急激に明るくなることから、可視光の新天体として発見されるというわけだ。その後、新星は数10~数100日かけて緩やかに減光し、爆発前の状態に戻っていく(画像5)。

通常の質量を持った白色矮星上で発生する新星爆発の場合、爆発の放出物が膨張する前の短時間(点火から数時間の間)に紫外線(波長10~400nm)の閃光が放出されることが理論的に予測されている。これは新星爆発の「火の玉フェイズ」(画像5)と呼ばれているが、新星爆発がいつどこで発生するかを予測することは現代の技術では不可能のため、この現象がこれまで観測されたことはなかった。

一方、質量が大きい白色矮星の場合には、表面重力が強いため少量の堆積ガスで点火し、爆発の放出物が少なく白色矮星表面近くの高温の領域がむき出しになり、紫外線よりも波長の短い「軟X線」(波長0.5~10nm、通常は数keV)以下で、X線としてはエネルギーが低い)の閃光が放出されると予測されている。ただしこの場合も、質量の大きな白色矮星上で発生する新星爆発の頻度が少ない上に、軟X線の波長域に高い感度を持つ全天監視装置がこれまではなかったことも、火の玉フェイズが観測されなかった理由の1つというわけだ。

そうした中で開発されたのが、ISSの日本実験棟「きぼう」の船外実験プラットフォームに搭載されることを前提としたMAXIである(画像1)。大きさは1.85m×0.8m×1m、重量は520kgで、これまでで最も感度のよい全天X線監視装置だ。2009年7月にスペースシャトル・エンデバーにより宇宙に運ばれ、若田光一宇宙飛行士らの操作するロボットアームでもって取り付けられた(画像6)。当初の計画の2年以上という成功基準の運用期間を達成し、現在も順調に稼働中である(これまで通信系の機器の交換など簡単な修理は行われた)。

MAXI研究グループは、そんなMAXIを使って、日々、全天のX線天体を観測している。ISSが地球を約92分の周期で周回していることから、MAXIももちろんその周期でほぼ全天のX線天体の活動を監視することが可能である(よって、92分以内に終わってしまう現象が地球の死角などで発生すると、とらえられないこともある)。

MAXIは、12台の大型ガス(キセノン)比例計数管を用いた「GSC(Gas Slit Camera:ガス・スリット・カメラ)」と、国産X線CCDを32枚使用した「SSC(Solid-state Slit Camera:ソリッドステート・スリット・カメラ)」の2種類のX線カメラを搭載しており、それぞれ2~30keV、0.5~12keVのエネルギー帯域でX線天体の監視を行っている(画像1)。

特にSSCはエネルギーを識別する能力(分光能力)に優れているため、元素が出す特性X線を調べることで、X線を放出する元素の種類を識別することが可能だ。MAXIは打上げから約1箇月後の8月に運用を開始し、以来、MAXI名を冠する新天体を11個、ブラックホール新星を7個発見(画像7)。これらの中には今まで知られていなかった新種の天体も含まれている(MAXIの観測データは、理研内のホームページを通して世界中に公開されている)。

そして2011年11月11日、MAXIは地球から22万光年遠方に位置する小マゼラン星雲の東端に極めて明るい軟X線を放射する突発天体を発見(突発天体が発見されると、1分で世界中の研究者に連絡が届く仕組みを持つ)。この天体は「MAXI J0158-744」と命名された(画像8)。明るい軟X線放射(軟X線閃光)の継続時間は約1時間と短く(画像9)、類似の現象としては、超新星爆発の瞬間に放射される軟X線閃光だけが知られていた。

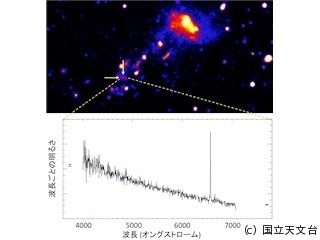

画像8が、MAXI J0158-744の爆発の瞬間をとらえたMAXIによる撮像画像だ。左上の方の明るいX線天体の大部分は銀河系中心方向に密集する中性子星連星である。それに対しMAXI J0158-744は、銀河系中心方向から離れた小マゼラン星雲の領域で発生した(黄色い縁の中)。

明るさは既知の明るいX線を放出する天体を凌ぐ。画像の色はX線光子の「エネルギー」を表しており、赤は2~4keV、緑は4~10keV、青は10~20keVだ。MAXI J0158-744は赤く、主に軟X線を放射していることがわかる。MAXIはこの92分後にもMAXI J0158-744の領域をスキャンしたが、その時にはすでに暗くなり、MAXIの検出感度限界以下だった。

そして画像9が、MAXI J0158-744の光度曲線だ。横軸は発見時刻からの経過時間(単位:日)、縦軸はX線(0.7-7keV)の明るさ(光度; 単位:erg s-1)。それぞれ常用対数目盛りだ。最初の5点がMAXIの観測点(□印3点:GSC、○印2点:SSC)、その後の観測点(△印)は追観測が行われたSwift衛星によって得られたものである。最初の3点の明るさは、「エディントン光度」(点線)の約100倍の明るさに達していた。MAXIの観測時期は火の玉フェイズ、Swift衛星の観測時期には超軟X線放射フェイズであった。

なお、エディントン光度とは、物質が天体に降着することで物質の重力エネルギーを解放して光る天体の最大光度のことをいう。通常の新星爆発では、最も明るくなった時に、ほぼエディントン光度になることが知られているが、MAXI J0158-744の軟X線閃光の明るさは、前述したようにエディントン光度の約100倍に達していたのである。

MAXIチームが突発天体の早期の追跡観測を得意とするNASAのSwift衛星チームに打診して追跡観測が行われた結果、X線を発する新天体の存在を確認することに成功。また、Swift衛星の紫外・可視光望遠鏡(UVOT)の観測により、このX線天体の位置に既知の恒星が検出され、突発天体の出現前よりも明るくなっていることが確かめられたのである。

しかし、可視光での増光はわずか2倍程度であり、超新星爆発で起こる約1万倍以上の増光に比べて桁違いに小さいため、超新星爆発の可能性は否定された。従って、今回観測した突発天体からの軟X線閃光はまったく未知の天体現象であることが判明したというわけだ。

その後、研究チームは、MAXIによる3回のスキャン観測データを用いて、軟X線閃光の明るさ、温度、増光の速度を計算。この天体現象が新星爆発の「火の玉フェイズ」であるという結論に至った(画像10)。新星爆発初期の「火の玉フェイズ」からの軟X線閃光を観測したのは史上初となる(画像11)。

しかし、MAXIが観測した軟X線閃光の明るさが通常の新星爆発より約100倍の明るさに達したこと、また、半日から1箇月の間に観測された「超軟X線放射フェイズ」の開始時期が極めて早く、継続時間も通常の新星爆発の場合(数100~数1000日)に比べて極めて短いことは、この新星爆発を引き起こした白色矮星の質量が非常に大きいことを示唆しているという。

実際にMAXIのSSCは、火の玉フェイズの軟X線閃光から高温で電離したネオンの輝線も検出したことから(画像10)、酸素とネオンで構成される重量級の白色矮星であることがわかった。画像10がMAXI J0158-744のスペクトルだが、0.9keVのところに強いピーク(輝線)が見られる。輝線は、元素により固有のエネルギー値を取るため、エネルギーの値により元素の種類が識別可能だ。今回観測されたのはネオンの輝線であり、元素周期律表で近隣のマグネシウム、シリコンやアルゴンの輝線は見られなかった。このことから、MAXI J0158-744の爆発ガスがネオンを異常に多く含むことがわかり、MAXI J0158-744が重い白色矮星である酸素-ネオン白色矮星であったことを示唆している。

このことはつまり、核融合反応が水素→ヘリウム→炭素→ネオン→酸素(このあとにケイ素、鉄と核融合の重元素燃焼が続く)までは進行したか、元々MAXI J0158-744が誕生した時にたまたま酸素とネオンが多く含まれていたかのどちらかだ。

なお、白色矮星として存在し得る上限の「チャンドラセカール限界」というものがあり、太陽質量の約1.44倍が限界とされている。しかし今回の観測値はその理論予測を超えており、MAXI J0158-744の質量は軽くてもチャンドラセカール限界のギリギリ、もしかしたらその値を超えていることを示唆しているという。

チャンドラセカール限界を超えると何が起きるかというと、重力収縮が電子の縮退圧に勝ってしまうため、白色矮星としては存在できず、中性子星になってしまう(もしくは重力崩壊を引き起こして爆発する)。ただし、理論的には、「差動回転」していたり(外部と内部で回転に差がある)、強磁場だったりする白色矮星ではチャンドラセカール限界を超えられる可能性があるとされる(今回の観測ではそこまで確認できていない)。

そしてMAXIによる発見後のSwift衛星のUVOT望遠鏡や、チリのセロ・トロロ・インターアメリカン天文台のSMARTS望遠鏡、南アフリカ天文台(SAAO)、ヨーロッパ南天天文台(ESO)などの地上望遠鏡による追跡観測により、MAXI J0158-744は白色矮星と大質量恒星の「Be星」との連星系であることがわかったのである(画像12)。両恒星の距離はおよそ7000万km。太陽~地球間の平均距離約1億5000万km=1天文単位の半分弱の距離でお互いの共通重心を回っているというわけだ。この連星系は、シリウスなどに比べると近いが、中にはお互いにこするようにして回っている連星系もあり、極端に近いというわけではないという。

またBe星とは、主系列星で2番目にカテゴライズされる大型で高温(1万~3万K)のB型星の1種で、水素の輝線(emission line)を持つことから小文字の「e」がつけられており、「びーいー」と読む(「びー」と発音する人も多い模様)。MAXI J0158-744のBe星の質量は太陽の10倍ほどで、大きさも10倍ほどだ。

O型星やB型星などの大型恒星は宇宙的な時間スケールで見ると非常に短命で、MAXI J0158-744のBe星も太陽質量の10倍もあることから、寿命はたったの1000万年しかない(我々の太陽は100億年といわれる)。要はBe星が赤色超巨星にもならずに元気に存在しているということは、1000万年に遙かに満たない時間しか誕生してから経過していないということになる。

MAXI J0158-744の白色矮星は通常の推定からすると100億年ぐらいの年齢だそうで、通常なら連星系の惑星はほぼ同時に誕生するため、こんな3桁も年齢が違うアンバランスな連星系はあり得ないのである。珍しいを通り越して、不自然な取り合わせといえる連星系なのだ(こうした連星系で新星爆発が観測されたのも今回が初めてだ)。

しかも、より寿命があるはずの恒星の方が先に白色矮星になってしまい、わずか1000万年の寿命しか持たないBe星の方が今もって元気に輝いているというのは、不自然どころか、明らかに矛盾している。つまり長寿のはずの白色惑星(の元の恒星)の方が何らかの原因で先に時間が進んでしまった(もしくはBe星が寿命が延びた)というわけである。本来なら、Be星の方が先に燃え尽きて中性子星になっていなければおかしいのだ(太陽質量の10倍程度になると白色矮星ではなく中性子星となる)。つまり、中性子星と主系列星の組み合わせか、中性子星と白色矮星の組み合わせであるべきなのだ。

可能性としてまずあり得るのは、M42オリオン星雲のような星のゆりかごや、銀河の中心部などのようのように恒星が密集している宙域であれば、たまたま誕生して間もない大型恒星のそばを白色矮星が通りかかってとらえられるということも可能性としてゼロではないが(宇宙はあまりにも広大なため、実際のところは確率的に高くないが)、今回のMAXI J0158-744が発見された宙域は、とりたて恒星が密集しているようなにぎやかな場所ではないため、元から連星だった可能性の方が圧倒的に高いという。

ということであと考えられるのは、現在はBe星のガスをはがして奪い取っている白色矮星だが、実は以前はBe星の方が白色矮星からガスをはぎ取って大きくなったのではないかということだ。その結果、Be星は肥え太って今のサイズになり、白色矮星の元の恒星は身ぐるみはがされて核融合できなくなってしまったというわけである。そしてBe星の方も途中で大きくなったから若く見えるが、本当はいい年で、白色矮星から奪ったガスで着飾ったり厚化粧したりして若く見せていただけ(笑)、ということが考えられるというわけだ。

そして最後に紹介するのは、通常の新星爆発とMAXI J0158-744の爆発とを比較した模式図を画像13と、MAXI J0158-744の爆発の詳細だだ。なお、天体の発見から論文発表までに時間を要したのは、先例のない軟X線閃光の強さと電離したネオン輝線の理解に時間を要したためとしている。

今回、MAXIで観測した新星爆発初期の軟X線閃光が、通常の新星爆発よりも約100倍の明るさに達したことや、ネオンの輝線放射を含んでいたことは、研究チームにとって想定外のことだったという。これは、新星爆発の理論に修正を迫ることになるとしている。

また、MAXI J0158-744の白色矮星の質量が白色矮星の最大質量であるチャンドラセカール限界ぎりぎりの値を持っているか、あるいはその値を超えている可能性があることは、天文学に広く影響を与えるとした。さらに、このような非常に大質量の白色矮星が珍しいタイプの連星系の中に見つかったことも意外だったという。連星進化モデルの再考が必要になるとした。今回のMAXI J0158-744の発見は、MAXI単独としては今のところ最大の成果と見なされており、また今回の結果は、天文学に大きなインパクトを与えることが必至と考えられるとしている。

MAXI研究チームは今後も、さまざまな種類のX線突発天体の観測を続ける予定だ。その中には、新種の天体の発見や天文学の常識を塗り替えるような発見が期待されるとしている。