産業技術総合研究所(産総研)は1月17日、スマートフォンなどの携帯端末で無線操作できる超小型バイオセンシングシステムを開発したと発表した。

各種疾病や感染症の早期・迅速診断を実現するために、検体の純度や濃度を高めるための前処理や各種バイオマーカーの蛍光色素などによる標識が不要で、短時間で検出対象を高感度に検知する方法が求められている。また、ベッドサイド診療や在宅健康管理などの実現には、より患者への負担が少なく、使いやすいPOCTが必須となっている。このため、小型で簡便なPOCTシステムの開発が望まれている。

産総研はこれまで、フォトリソグラフィなどの高価な微細加工方法を使わない光誘起微細構造形成技術の開発と形成された構造のバイオセンサへの応用を目指してカネカと共同研究を進めてきており、成果の1つとして、産総研が有する光応答性高分子材料に水を介在させながら青色LED光を照射すると、特異なサブ波長構造が自発的に形成されること、およびこの構造が局在プラズモンを効率的に発生させることを発見。さらに、局在プラズモンを利用した計測では、光の入射角度を調べる必要がない計測方法を用いることができるため、光学計測系の小型化に極めて有利なことに着目し、POCT用バイオセンサの開発を進めてきたいた。

プラズモン現象は、特定の条件(共鳴条件)で光を金属に照射すると金属内の自由電子が励起される現象のことで、古くから知られているステンドグラスなどの美しい彩色にもプラズモン現象を巧みに利用したものがある。プラズモン現象が生じる共鳴条件は、金属の種類や金属表面の化学的・物理的状況に強く影響されるため、金属表面への物質の吸着や反応に対しても敏感な応答が期待でき、高感度なセンシングを実現する手段としてバイオセンシング分野でも研究されてきた。特に、微細構造上に発生するプラズモン(局在プラズモン)はサブミクロン以下のサイズの空間領域に自由電子の集団的な運動を集中させ、入射光のエネルギーを増幅でき、なおかつ、不要物質の存在や光の入射角依存性に対する許容度が高いため、バイオセンシングでは実用的な優位性が期待されてきた。

今回、研究グループは、局在プラズモンを効率的に発生させるための構造として、サブ波長スケールの表面微細構造、中でも独自のサブ波長構造(フジツボ構造)に着目する形で研究を進めた。

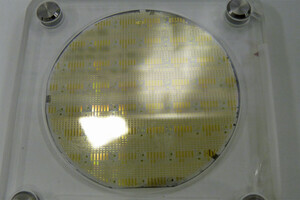

この構造は、特殊な光応答性高分子材料の薄膜に、水を介在させながら青色光を数分間照射した後、水を除去するという、単純な方法によって低コストで高効率の作製ができる(図4)。なお、このようなフジツボ構造の形成現象は産総研とカネカが初めて発見したものだという。

バイオセンシング機能を示すチップは、フジツボ構造上に局在プラズモン発生のための金属として、約100nmの厚さの金(Au)を真空中で蒸着して作製できる。金(Au)を用いることにより、各種のマーカーを特異的に捕捉・検出するための表面化学処理が容易であり、また大気中でも比較的安定に保存できる。

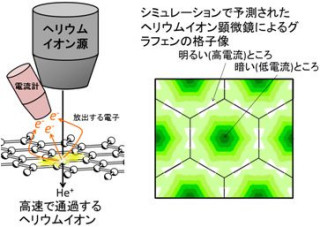

この構造に光を入射させるとフジツボ構造の開口部付近にエネルギーが集中することが時間領域差分法(Finite-difference Time-domain Method:FDTD法)によるシミュレーションで示されており、図5は可視光が垂直に入射した時のシミュレーション結果となり、特定の波長が最大70倍まで増幅されることを示している。

|

|

図5 フジツボ構造における局所電場増幅効果のFDTDシミュレーション結果。黄色、茶色、水色の部分はそれぞれ、金(Au)、光応答性高分子薄膜、ガラス基板を示している。シミュレーションにおいては、空気側表面(図中上方)から光が入射することが仮定されている |

図6は、このような物理的(光学的)特徴を持つフジツボ構造を用いたチップの吸収スペクトルで、可視光領域をピークだが、検出対象(特定ウィルス、タンパク質、ホルモンなど)の吸着によって長波長側にシフトしていく。シフト量は検出対象の吸着量に依存して変化するため、吸収スペクトルのシフト量から、吸着量を定量できる。現在、研究試薬を用いた機能検証の段階ではあるが、検出対象を標識しないままでも高感度に検出できることが確認されているという。

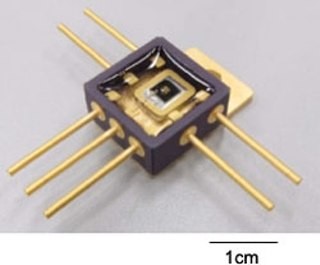

今回の成果は、従来はテーブルトップサイズのスペクトロメーターとパソコンで計測を行っていたシステムを手のひらサイズの光計測器とソフトウェア、そして小型無線通信機の開発により、携帯端末で無線操作を実現したものとなる。これによってユーザビリティの向上が図れることとなるほか、フォトリソグラフィなど高価な微細加工技術を利用しないことから、低コストでの製造も期待できるという。

そのため今後は、光源やマイコン搭載基板の小型化と省電力化を進めることでバッテリによる駆動化の実現、ならびにさらなるポータビリティの向上を図ることを目指したシステムの改良を進めると研究グループでは説明している。なお、今回開発されたチップは、様々なバイオマーカーの特異的な捕捉物質、例えば抗体などをチップ表面に修飾することで多様な検査・診断に適用できる汎用プラットフォームとなっており、現在、カネカにおいて量産化が検討されており、製品化に向けた取り組みが進められる計画だとのことで、将来的にはバイオ・製薬メーカー、装置・システムメーカーなどの企業と協力しながら、普及拡大を図っていきたいとしている。