東北大学は、千寿製薬の協力を得て、「糖尿病網膜症」の初期に生じる「網膜神経節細胞(RGC)死」に酸化ストレスと「カルパイン分子」の活性化が関わることをマウスモデルを用いて解明し、RGC死の進行を薬剤で遅延させることに成功したと発表した。

成果は、東北大大学院 医学系研究科 眼科学分野(同科附属 創生応用医学研究センター 酸素医学コアセンター)の中澤徹教授、同・田中佑治助教、同・医学系研究科の山本雅之教授、理化学研究所 脳科学総合研究センター 神経タンパク質制御研究チームの西道隆臣シニアチームリーダー、同・高野二郎研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、国際学術誌「Neurobiology of Disease」に掲載される予定。

糖尿病網膜症は、糖尿病の代表的な合併症の1つで失明につながる疾患で、成人病が蔓延する現代社会において解決すべき重要な疾患の1つだ。糖尿病網膜症の病態は眼底血管障害に関連するという考え方が主流だが、再生困難で視野障害に直結するRGCも障害されることがわかっている。しかし、これらの詳細なメカニズムは依然明らかにされておらず、RGCを保護する方法も確立されていない。

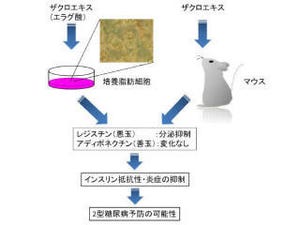

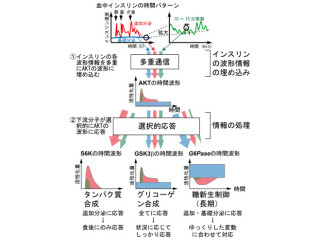

中澤教授らは糖尿病に深く関連する酸化ストレスと、細胞死が起きる際に活性化してさまざまなタンパク質を切断するカルパインの役割に着目した。まず酸化ストレスに対する防御機構のスイッチとなる「Nrf2」と、カルパインの活性を抑制する「カルパスタチン」をノックアウトさせた遺伝子組換えマウスを用意した。これらと正常マウスにそれぞれストレプトゾトシンと高脂肪食を与え、生存RGC数の変化を評価したのである(画像1)。

すると、障害開始2週間後の時点で正常マウスではRGC数が変化しなかったのに対し、Nrf2およびカルパスタチンノックアウトマウスでは共に生存RGC数が20%以上減少した(画像2)。

これらはRGC死に酸化ストレスとカルパインの活性化が深く関連し、RGC保護創薬のターゲットであることを示唆している。そこで、次に抗酸化物質やカルパイン活性化を阻害する化合物「SNJ-1945」のRGC保護効果の検証が行われた。

まずは、糖尿病を模倣した高糖濃度の培養系で網膜細胞を培養し、薬剤を単独で添加。すると、共に無添加の場合と比較して細胞の生存率が向上することが確認された。

また、これらを併用することで相乗的に生存率を向上させることができることも判明。さらに、SNJ-1945を上記3種類のモデルマウスに経口投与し、より障害が進行した4週間後に生存RGC数を評価したところ、どのモデルにおいてもRGC保護効果が認められた(画像3)。

これらの成果は糖尿病網膜症の病態の新しい理解の一助となるだけでなく、新しい薬剤治療の考え方を提示するものと考えていると、研究グループはコメントしている。