名古屋大学(名大)は、これまで原因が不明であった「遺伝性血栓症」において、通常では血液が固まらず出血し易くなる凝固因子の異常が、逆に血液が固まり易くなり血栓症の原因となる、新しい血栓性素因を発見したと発表した。

成果は、名大 大学院医学系研究科(保健学)病態解析学講座の宮脇由理 大学院生(D3)、高木明 助教、小嶋哲人 教授、同 医学部附属病院輸血部の松下正教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、6月21日付けで英科学誌「New England Journal of Medicine」に掲載された。

「静脈血栓症」は多因子疾患として知られ、遺伝的リスク要因と環境的リスク要因などが重なって起こる病気だ。従来、欧米人に多く日本人には少ない疾患とされてきたが、診断技術の向上や食生活を含めた生活環境の欧米化もあり、日本人にも決して少なくないことが明らかにされてきた。

静脈血栓症は、「肺塞栓症」が合併することも合わせて「静脈血栓塞栓症」とも呼ばれ、その環境的リスク要因には加齢や妊娠、長期臥床、ロングフライト(エコノミークラス症候群)などが知られ、遺伝的リスク要因には「アンチトロンビン」や「プロテインC」、「プロテインS」などの生理的血液凝固抑制因子の遺伝子変異がある。

現在まで数多くの静脈血栓症でこれらの遺伝子異常が見つかっているが、いまだ原因不明な遺伝性血栓症も多くあり、また直接の発症要因が不明な血栓症は「特発性血栓症」として難病疾患の1つにも指定されている状況だ。

研究グループでは、原因が不明であった静脈血栓症患者において、通常は出血傾向を示す「プロトロンビン」(血液凝固因子の1つで「トロンビン」の前駆体)の異常で、逆に静脈血栓症の原因となる遺伝子異常が発見された。

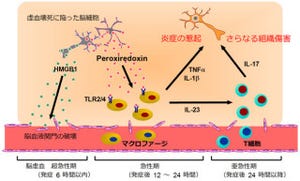

発端者のプロトロンビン遺伝子に、活性化されたトロンビンの生理的血液凝固抑制因子であるアンチトロンビンとの結合部に位置する「アルギニン(Arg596)」が「ロイシン」に置換する「ミスセンス変異」を同定した(画像1・2)。

画像1は、「ヘパリン・トロンビン・アンチトロンビンの3分子複合体」の分子構造。黄色○印は、変異の見られたNaイオン結合領域で、酵素活性発現に重要な構造。

画像2は、「トロンビン・アンチトロンビン(TAT)複合体」でのArg596周囲の分子構造。異常プロトロンビンで変異の見られたアルギニン(Arg596)は、トロンビンへの活性化後にアンチトロンビンの「アスパラギン(Asn265)」とTAT複合体形成に重要な水素結合(水色破線)を形成。トロンビンでのアルギニン(Arg596)からロイシンへの置換は、トロンビン不活化不全を起こすことが予想される。水色球体は水分子。

この変異は、患者と血縁のほかの血栓症患者にも検出したことから、遺伝性血栓症の原因であることが疑われた。血栓症治療のため「ワルファリン」を服用中の患者血漿検体ではプロトロンビン機能の解析が困難なため、遺伝子工学技術を用いて変異型プロトロンビンを作製してトロンビンへの活性化動態、活性化後の不活化動態を正常型プロトロンビンと比較した。

その結果、変異型はプロトロンビン活性としては正常型の約15%に低下し、活性化後のトロンビン活性としては約30%に低下していることが判明。

一方、活性化した後に生理的制御因子であるアンチトロンビンとの結合能(TAT複合体形成能)を比較したところ、変異型トロンビンはアンチトロンビンにほとんど結合しないことが確かめられ(画像2)、不活化反応がほとんど起こらないことが予想された。

さらに、プロトロンビン欠乏血漿に変異型プロトロンビンを添加した疑似患者血漿におけるトロンビン生成試験(TGA)では、疑似正常血漿と比較して最高トロンビン活性がやや低いものの不活化が著しく遅延しており、結果として総トロンビン活性量(活性値と持続時間の積分値)の著しい増大が認められたのである(画像3)。

画像3は、TAT複合体形成能。組換えプロトロンビン(正常型及び変異型)をトロンビンに変換し、それぞれアンチトロンビンとの結合能(TAT複合体形成能)を「ELISA法」にて観察。TAT形成は、正常型では経時的に見られたが、変異型では30分まで検出限界未満、60分後でもごくわずかにしか見られなかった。

画像4は、トロンビン生成試験。プロトロンビン欠乏血漿に各組換えプロトロンビンを加えた疑似患者血漿(変異型ヘテロ)でのTGAは、疑似正常血漿(正常型)に比べ最高トロンビン活性がやや低いものの不活化が著しく遅く、結果として総トロンビン活性量(活性値と持続時間の積分値)の著しい増大が認められた。

すなわち、患者血漿中の異常プロトロンビンは、血液凝固活性は低いものの一旦活性化されるとアンチトロンビン抵抗性を示して凝固活性(フィブリン生成能)を保ち続けることになり、これが遺伝性血栓症の原因になることが判明したのである(画像5)。

この報告は、通常では出血傾向が予想される凝固因子であるプロトロンビンの遺伝子変異が逆に静脈血栓症の原因となる詳細な分子病態を解明したもので、アンチトロンビン抵抗性の血栓性素因を世界で初めて同定したものだ。

画像5は、アンチトロンビン抵抗性による血栓傾向機序を表した模式図。患者血漿中の異常プロトロンビン(変異型)は、凝固活性は低いものの一旦活性化されるとアンチトロンビン抵抗性を示してフィブリン生成能を保ち続け、これが遺伝性血栓症の原因となる。

なお、図中の略号は以下の通り。PT:正常型プロトロンビン、T:正常型トロンビン、AT:アンチトロンビン、PTm:変異型プロトロンビン、Tm:変異型トロンビン、TAT:トロンビン・アンチトロンビン複合体。

新しい血栓性素因・アンチトロンビン抵抗性の発見は、日本人だけでなく欧米人を初めほかの人種での遺伝性血栓症においても新たな病態解明につながることが期待でき、アンチトロンビン抵抗性病態についてのさらなる研究成果の蓄積が望まれる。

これらの血栓性素因の病態解明は、特発性血栓症を初めとする静脈血栓塞栓症に限らず、やはり加齢と共に増加する脳梗塞、心筋梗塞などの血栓性疾患において、新しい治療法や予防法の開発につながることが期待できるという。特に超高齢社会を迎えつつある日本においては、その社会的意義は極めて大きなものがあると、研究グループは述べている。