理化学研究所(理研)は5月29日、根から吸収した栄養素を運ぶタンパク質「NRT1.2」が、「植物ホルモン」の「アブシシン酸(ABA)」の「輸送体(トランスポーター)」であることを、シロイヌナズナを用いた実験で発見したと発表した。

成果は、理研植物科学研究センター 適応制御研究ユニットの瀬尾光範ユニットリーダー、菅野裕理テクニカルスタッフ、同生長制御研究グループの神谷勇治グループディレクター、同植物ゲノム機能研究グループの松井南グループディレクターと、首都大学東京 大学院理工学研究科 生命科学専攻 植物ホルモン機構研究室の小柴共一教授らの共同研究グループによるもの。

研究の詳細な内容は、5月28日の週に「米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America:PNAS)」オンライン版に掲載される予定である。

ホルモンとは、動物体内のある特定の場所(器官)で作られた後、体液(血液)を介して運ばれて、離れた場所(器官)で働く生理活性物質の総称だ。植物にも同様な生理活性物質が存在し、これらは動物のホルモンとは区別されて、植物ホルモンと呼ばれる。

一般に植物ホルモンは、(1)植物体内で作られ、(2)10のマイナス6乗M(モーラー:モル濃度)以下の低濃度で作用し、(3)植物種を超えて普遍的に存在する低分子化合物という定義だ。

植物ホルモンは現在のところABAのほか、「オーキシン」、「ジベレリン」、「サイトカイニン」、「エチレン」、「ブラシノステロイド」、「ジャスモン酸」、「サリチル酸」、「ストリゴラクトン」の9種が知られている(花咲かホルモン「フロリゲン」も植物ホルモンの1種とする見方もある)。ペプチド性の生理活性物質は「ペプチドホルモン」として区別されており、植物ホルモンには含まれない。

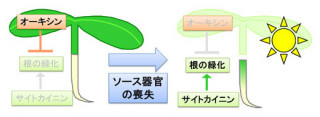

ただし、ABAを含めて植物ホルモンについてはそのほとんどが、どこで作られ、どのように移動し、どこで作用するかがわかっていないという状況だ。唯一、進化論で有名なダーウィンによって発見されたオーキシンのみ、植物体内を決まった方向に輸送されることが知られている。

今回、輸送体が判明したABAは、「カロテノイド」を前駆体として合成される「テルペン類化合物」の1種である。葉の裏などにある気孔の閉鎖、ストレス耐性遺伝子の発現誘導、種子休眠の誘導などに必要で、ABAを合成できない変異体では気孔の閉鎖ができず、過剰な蒸散のためしおれやすい。

ABAは、乾燥などのストレスに抵抗するため活発に合成され、ストレス耐性遺伝子の発現を誘導するほか、種子休眠の誘導や発芽の阻害にも関与する。コムギなどの穀類種子が収穫前に母体植物上で発芽してしまう穂発芽は、ABAの内生量の低下やABAに対する感受性の低下と関連していることが多い。

またABAについてはこれまで、2004年頃の時点では、水分や有機物の通路となる「維管束組織」で合成された後、気孔を形成する「孔辺細胞」へ輸送されると考えられていた。しかし、それを明らかにするにはABAを維管束組織から孔辺細胞に運ぶ輸送体の同定しなければならないが、それが長い間不明だったのだ。

なお、輸送体とは生体膜に存在するタンパク質で、水素イオンなどの一次エネルギー勾配を利用して物質輸送を行う仕組みを持つ。

植物ホルモンは、特定の受容体に認識されて初めてその作用を発揮する。ABA受容体はABAを認識するとタンパク質脱リン酸化酵素「PP2C(protein phosphatase2C)」と複合体を形成する仕組みだ。PP2Cは植物のABA応答を負に制御する特性を持つ。1990年代に、ABAへの感受性が弱まったシロイヌナズナ変異体の原因遺伝子「ABI1」として最初に同定された。シロイヌナズナには9つの類似した遺伝子が存在する。

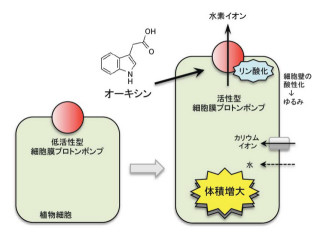

ABA受容体がPP2Cと複合体を形成すると、PP2Cによるタンパク質リン酸化酵素「SnRK2(SNF1-related protein kinase2)」に対する抑制がなくなり、SnRK2が活性化。これによって転写因子などを含む標的タンパク質がリン酸化され、下流の情報伝達系が活性化される(画像1・2)。

ちなみにシロイヌナズナには、SnRK2は9つのファミリーが存在する。その内、「SRK2D」、「SRK2E」、「SRK2I」の3つがABAによって強く活性化し、ABA応答を正に制御する仕組みだ。

この複合体形成は、酵母「two-hybrid」系を用いることで簡便に検出できる。酵母two-hybrid系とは、酵母細胞内で2種類のタンパク質の相互作用を検出する方法のことだ。

通常、一方のタンパク質に特定のDNA結合配列を付加し、もう一方のタンパク質に転写活性化領域を付加する。2種のタンパク質が複合体を形成した場合には、複合体が1つの転写活性化因子として機能し、下流の遺伝子発現を活性化。選択培地上で酵母が生育可能か否かで、複合体形成の有無を判断できるというわけだ。

そのABAの受容と情報伝達の初期反応の模式図が、画像1と2である。画像1は、ABAがない(濃度が低い)時を表したものである。PP2CがSnRK2の活性を抑制することで、下流の転写因子などが不活性化状態になるのは前述した通り。

画像2は、ABAがある(濃度が高い)時を表したもの。その場合は、受容体がABAの認識に伴いPP2Cと複合体を形成し、その活性を阻害。これによりSnRK2が活性化し、下流の転写因子などを活性化させることで、ABAに対する生理応答が引き起こされるというわけだ。

そこで共同研究グループは、この複合体形成を酵母細胞内のABA濃度を感知する「センサ」とし、酵母two-hybrid系を応用することで、輸送体を網羅的に見つけ出す方法を開発した。

培地中のABA濃度が低い場合には、酵母細胞内のABA濃度も低いため、ABA受容体とPP2Cの複合体形成が起きない(画像3)。しかし、ABA輸送体を持つ酵母はABAを細胞内に取り込むことができるため、ABA濃度が低い培地中でも十分に酵母細胞内のABA濃度が上昇し、受容体とPP2Cの複合体形成が起きる(画像4)。

実験の結果、硝酸の輸送体として知られている「NRT1.2」タンパク質が、ABA輸送体として働くことがわかった。

画像3と4は、酵母two-hybrid系を利用した輸送体の同定を表した模式図。細胞の生育に欠かせないアミノ酸の1つである「ヒスチジン」を合成できない酵母細胞を用いた実験だ。

酵母細胞内でヒスチジン合成遺伝子「HIS」の上流域「UAS」に結合するDNA結合領域「BD」を付加したABA受容体と、転写活性化領域「AD」を付加したPP2Cを発現させる。そして培地中のABA濃度を低くして、ヒスチジンの合成を起こりにくくするというものだ。

画像3は、輸送体がない場合を表したもの。ABA受容体とPP2Cの複合体形成が起きないので、その結果、酵母細胞はヒスチジンを合成できず生育できない。

画像4は輸送体がある場合。細胞膜外から内へABAを取り込むため酵母細胞内のABA濃度が上昇する。その結果、ABA受容体とPP2Cが複合体を形成し、付加されたADのはたらきにより、HIS遺伝子が発現、ヒスチジン合成をするため、酵母は生育可能になるというわけだ。

NRT1.2を欠損させた変異体が調べられたところ、その花茎(かけい)では気孔の開き幅(気孔開度)が野生型と比べて約1.4倍大きくなり、気化熱による表面温度が低下したことが確認された(画像5・6)。

つまり、ABAが孔辺細胞に正常に輸送されず、気孔が閉じにくくなったことが示されたのである。このことから、NRT1.2が気孔を閉鎖して乾燥耐性を獲得するために重要な役割を果たしているとわかった。

画像5と6は、野生型とNRT1.2を失った変異体の温度変化と気孔開度をまとめたもの。画像5は、野生型と変異体の花茎の表面温度を赤外線カメラで観察した画像だ。矢印は花茎を指す。変異体は野生型より表面温度が低いことがわかる。

画像6は野生型と変異体の花茎の表面に存在する気孔の開度(幅/長さ)を測定したグラフ。変異体の気孔が、野生型に比べて約1.4倍開いていることがわかる。

今回の成果により、研究グループはABA輸送体の機能を改変することで、乾燥などのストレス耐性の付与や休眠性の制御など、農業への応用が可能になると期待できるとする。同時に、硝酸の輸送を変化させることができると、より高度な生長制御が期待できるともコメント。

また、今回開発されたABA輸送体の発見方法は、植物の生長を制御するジベレリンや傷害・病害防止に有効なジャスモン酸など、ほかの植物ホルモンにも適用可能だ。今後、新たな植物ホルモン輸送体を見つけていくことで、さまざまな環境での植物生長の最適化が可能になると期待できるとしている。