科学技術振興機構(JST)と大阪大学(阪大)は3月6日、腸の粘膜に存在する「自然免疫細胞」の一部が炎症を抑制する仕組みと、その自然免疫細胞の異常により「炎症性腸疾患(IBD)」が発症することを明らかにしたと共同で発表した。詳細な研究内容は、米国東部時間3月5日に米科学雑誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」オンライン速報版に掲載された。

また、今回の成果は、JST課題達成型基礎研究の一環として行われた、阪大大学院医学系研究科の竹田潔教授と香山尚子助教らが、阪大大学院生命機能研究科の村上正晃准教授、阪大免疫学フロンティア研究センターの石井優教授、徳島大学疾患ゲノム研究センターの岡崎拓教授、順天堂大学医学部の八木田秀雄専任准教授らの協力を得て行った共同研究によるものだ。

免疫細胞は、細菌やウイルスといった異物を認識して攻撃・排除することによって、生体を防御する仕組みにおいて重要な役割を担っている。体内に病原体が侵入した際に、最初の生体防御反応として機能するのがマクロファージや樹状細胞などを含む自然免疫細胞で、体内に侵入してきた病原体を消化して、その構造の特徴を「獲得免疫細胞」であるT細胞に伝えることで獲得免疫系を活性化する仕組みを持つ。

しかし、腸管内には100兆個の腸内常在細菌や食べ物由来の抗原といった異物が常時存在するため、腸管の粘膜において免疫細胞が過剰に活性化すると、腸管の組織を破壊し、腸炎の発症につながる恐れがある。そこで、腸管粘膜に存在する免疫細胞は腸内の異物に対して普段は反応しない「免疫寛容」(病原性のない微生物や自己の細胞に対して免疫細胞が反応を示さない状態)の状態である必要があるというわけだ。

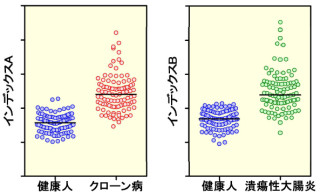

腸管組織における免疫寛容の破綻は、日本で急激な増加傾向にあるIBD(潰瘍性大腸炎やクローン病など、免疫細胞により腸の粘膜が攻撃され炎症を起こす自己免疫疾患で発症の原因は未解明)の原因となることが報告されている。

IBDの病因および発症機序は未解明な部分が多く、病態を根本的に改善する方法は確立されていないのが現状だ。IBDの特徴として、炎症を導くT細胞が異常に増加していることが挙げられるため、今までのIBDの病因や発症機序の解明への取り組みはT細胞が主体である獲得免疫系を中心としたものだった。

しかし、近年になって自然免疫細胞に異常があると、獲得免疫系の活性化を抑制する仕組みが破綻することが明らかとなり、腸組織の恒常性維持における自然免疫細胞の役割に注目が集まっている状況だ。

腸内での免疫寛容状態の維持や、腸炎の抑制に重要な役割を果たす獲得免疫細胞として、制御性T細胞(Treg(ティーレグ)細胞)がある。Treg細胞は、炎症を誘導するT細胞(炎症性T細胞)の活性化を抑制する役割を担う。

これまでに、腸管粘膜に存在する自然免疫細胞の中にTreg細胞を誘導することによって、間接的に炎症を抑制しているものがいくつか報告されていた。しかし、炎症性T細胞を直接的に抑制する自然免疫細胞は報告されていなかったのである。

そこで研究グループは、Treg細胞を介さず直接的に腸炎を改善することができる自然免疫細胞が存在するのかどうかを調べることにしたというわけだ。

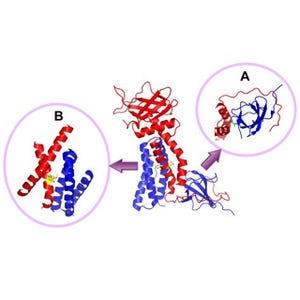

研究グループは、T細胞の増殖を抑制する自然免疫細胞を探すために、マウスの大腸粘膜から回収した自然免疫細胞の内、最も大きな細胞集団に着目した。この細胞を調べたところ、3つのグループがあることが確認され(画像1A)、その内の1つの細胞が、T細胞の増殖を抑制することが判明(画像1B)。

さらに調べると、この細胞は「細胞接着分子」(細胞膜に存在して細胞同士の結合に関与するタンパク質)を多く発現するほか、炎症性のT細胞に良く結合することも明らかになった。

次に、この細胞の生体内での機能を解析するために、IBDモデルマウスの腹腔にこの細胞を投与。その結果、この細胞が腸管組織で炎症性T細胞の増殖を抑制して腸炎を抑えていることが明らかとなった(画像1C)。

なお画像1の説明だが、(A)は、野生型マウス(C57BL/6Jマウス)より回収した大腸粘膜固有層細胞をCD11c、CD11b、CX3CR1で染色すると、CD11b+ CD11c+細胞にはCX3CR1の発現量が異なる3つの集団が存在するのが確認できるグラフ。左図の黒枠内はCD11b+ CD11c+細胞を示す。

続いて(B)は、CX3CR1 CD11b+ CD11c+細胞により誘導されるT細胞の増殖は、CX3CR1high CD11b+ CD11c+細胞を添加すると抑制されるのが確認できるグラフだ。

最後の(C)は、IBDモデルとして、SCIDマウスにCD4+ CD45high T細胞を3×105個移入。同時に、大腸のCX3CR1high CD11b+ CD11c+細胞を3x105個投与すると腸炎が抑制されるのが確認できるグラフと、兆円の改善を撮影したものだ。PBSは緩衝液で、コントロール実験として用いた。

研究グループは、この細胞がTreg細胞を誘導するのではなく、細胞上にある細胞接着分子によって炎症性T細胞と直接結合して増殖を抑制することから、新規の自然免疫細胞集団として、「制御性ミエロイド細胞(regulatory myeloid cell:Mreg細胞)」と名付けたのである。

Mreg細胞による腸炎の抑制に関与する分子機構をさらに明らかにするため、遺伝子発現解析を行った結果、Mreg細胞では腸管粘膜にたくさん存在する抗炎症性サイトカイン「IL-10」や転写因子(遺伝子に結合して、遺伝子の発現を調節するタンパク質)「Stat3」によって、発現が誘導される遺伝子が多数存在していることが確認された。そこで、Mreg細胞による炎症性T細胞の増殖抑制にはIL-10やStat3が必要であるという仮説を立てたのである。

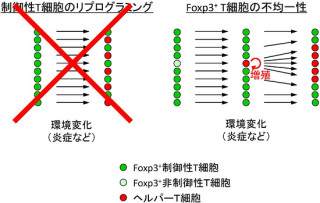

この仮説を実証するため、IL-10またはStat3の機能を破壊したMreg細胞を炎症性T細胞と一緒に培養したところ、炎症性T細胞の増殖は抑制されなかった。さらに、Stat3の機能を破壊したMreg細胞をIBDモデルマウスの腹腔に投与しても腸炎が抑制されないことから、Mreg細胞の炎症性T細胞の増殖抑制や腸炎抑制には、IL-10やStat3が必要であると考えられたのである(画像2A)。

さらに詳細に解析した結果、T細胞の活性化に必須のタンパク質「CD80」や「CD86」の発現が、Mreg細胞ではIL-10やStat3によって抑制されていることが明らかとなった。

なお、IBDモデルマウスの腹腔に正常なMreg細胞を注射によって投与したところ、腸炎の症状が改善されたのである(画像2B)。これらの結果により、Mreg細胞はIL-10やStat3に依存して腸炎の発症抑制に重要な役割を果たすことがわかった。

画像2の説明だが、(A)はIBDモデルとしてRag2 -/-マウスにCD4+ CD45high T細胞を3x105個移入したところを撮影したもの。同時に、PBS、野生型Mreg細胞(3×105個)、Stat3-/-Mreg細胞(3x105個)を投与したものも並べている。下のグラフは、それら4つの腸炎の重傷度を表したものだ。

(B)は、Stat3を欠損したMreg細胞を持つLysM-cre;Stat3 F/Fマウスは、腸炎を自然に発症する(上の画像)。正常なMreg細胞を投与すると腸炎の発症が抑制された様子を捉えたのが下の画像。また下のグラフは、その2つの腸炎の重傷度を表したもの。コントロール群にはPBS投与が行われている。

今回の研究の結果より、(1)大腸に存在するMreg細胞は、細胞接着分子を高発現し炎症性T細胞と優位に結合する、(2)Mreg細胞では、IL-10やStat3が炎症性T細胞の活性化に必要なタンパク質のCD80やCD86の発現を抑制しているため、炎症性T細胞の増殖を誘導できない、という2段階の方法で炎症性T細胞の活性化を抑制し、腸管免疫系の恒常性維持に重要な役割を果たすことが推測されたのである。

今回の研究では、マウスの大腸に存在する自然免疫細胞の内でMreg細胞が、腸炎の発症を抑制していること、さらに、腸炎モデルマウスにおいてMreg細胞の腹腔への投与が治療効果を示すことを明らかにした。今後、ヒトのMreg細胞の同定および作用機序の解明が進むことにより、IBDの効果的な治療法開発につながることが期待されるという。

また、近年は「腸内細菌叢」(腸内には100種類以上、100兆個以上の腸内細菌が生息しており、宿主であるヒトや動物の栄養分の一部を利用しながら、ほかの腸内細菌とバランスを取って一種の生態系を形成しており、この生態系を腸内細菌叢(腸内フローラ)と呼ぶ)の変化に伴う腸管免疫寛容の破綻が、IBDだけでなく多発性硬化症などの自己免疫疾患の発症に深く関与することが報告されている。

いずれも、欧米化された食生活を初めとするライフスタイルの変化に伴い急激に日本で増加している難病だ。ヒトMreg細胞が発見され細胞培養により多量のMreg細胞を作ることが可能となれば、IBDだけではなく多くの自己免疫疾患の治療法開発に結びつくことが期待されると、研究グループではコメントしている。