IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers)は9月1日(米国時間)、同組織に所属する「バイオニック義肢」の専門家たちが、同分野に関してSFと現実の垣根がますますなくなりつつあるとコメントしていることを伝えた。

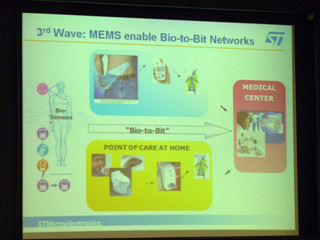

近年、バイオニック義肢は四肢を模した構造的かつ神経学的な支援技術により、手足を失った患者の障害を支援することで、クォリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)を改善することを達成するようになっている。さらに技術が進めば、将来的には患者の感覚器官と接続することもできるようになり、未来のバイオニック義肢は慣れ親しんだ本物の手足の感覚で複雑な作業を行うことが可能になるだろうという。

IEEEのメンバーであり、マサチューセッツ工科大学の准教授兼iWalkの最高技術責任者(CTO)を務めるヒュー・ヘル医師は、「近年のウェアラブル型リム(肢)に関するロボット工学上の成功は、技術によってQOLの向上につながる可能性を患者に提供できることが証明されるようになった」とコメントしている。

ヘル医師を中心とする研究チームは、コンピュータ制御のヒザとロボット短下肢装具を発明し、生物学的な動きを再現。ヘル医師は自身がかつて登山中に遭難してヒザから下の両脚を切断した経緯を持つことから、彼にとってのこのテーマの研究は重要で、彼は自らがデザインした特製の義足を使って再び登山できるようになった。ヘル医師は、「これらの人工四肢は、単に切断患者の身体的な動きを回復させられるだけでなく、彼らが人工四肢が必要になる前に満喫していたQOLを再び手に入れる支えとなってきている」と述べている。

近年のウェアラブル型機械技術の進歩を踏まえると、IEEEの専門家は15年以内に自然の動きの大半を再現できる完全な機械義肢の製作が医師たちによって実現化されると考えているという。さらにヘル医師は、「近い将来、私たちは現在の技術では叶わない水準のQOLを患者に提供できるようになるだろう。私たちが電気工学的または機械工学的な観点の下、いかに効果的に人工四肢を人体に接続すればいいかについて絶えず理解を深めていけば、義肢の制御性能や感触をさらに改善させることが可能だ」としている。

また、IEEEのシニアメンバーであり、CBM(Center for Bionic Medicine)の主任とシカゴ・リハビリテーション研究所の切断患者担当主任を務めるトッド・クイケン医師も、次のように述べた。「完全な人工四肢を製作する上での決定的な進歩の一例としては、制御ループを閉じる際のセンサフィードバックの使用が挙げられる。もし義肢がどこにあるかが感覚としてつかめなければ、それらを制御するのは難しく、ループを閉じようと思った時、今度は視覚に頼ることになるからだ」。

高齢化が急速に進み、義肢に対する需要が高まる中、ウェアラブル型機械技術のさらなる発展は依然として必要不可欠な重要課題だ。クイケン医師は、「外傷性要因による切断事例というのは減ってはいるものの、老齢人口の間での血管疾患や糖尿病の増加が切断手術の2大要因となっている。しかしながら、化学、技術、そして素材が大きな進歩を遂げれば、切断手術を受けた患者の選択肢も大きく広がる」ともコメントしている。

クイケン医師は、そうした複雑な技術の進歩に極めて重要な役割を果たしているのが、IEEEのような団体だという。「過去の進歩が多くの個人によってなされてきたのとは異なり、科学における記念碑的な偉業はチームによってなし遂げられる。IEEEのような組織は、研究者グループの結成を支え、分野を超えたイノベーションをリードする上で欠くことのできない存在だ」。

なお、8月31日から9月3日かけて、ボストンでIEEEの国際会議「EMBC 2011」が開催された。ウェアラブル機械義肢などに関するもので、その先端技術や最新技術が患者と社会全体にもたらす医学的効用を紹介する分科会も開催されている。

そのほか、IEEEのサイト内には英語だが、人工四肢を脳に直接接続する方法を探った最新研究に関する内容をまとめた動画や、新しい義腕を発明したディーン・キャメン氏の研究をQ&A形式で特集した動画、DARPA(国防高等研究計画局)による義腕が切断患者に新たな希望をもたらしているという記事などもある。

日本国内でも人口四肢の研究は進んでおり、生身よりも優れた性能を有したまさにサイボーグ的な存在が登場する日も、そう遠くないのかも知れない。