携帯電話は優位的な位置にある?

|

NTTドコモの山田隆持社長 |

無線通信技術、携帯電話端末の総合展示会「ワイヤレスジャパン2008」、開催2日目の基調講演に、国内携帯電話市場の覇者・NTTドコモの山田隆持社長が登場した。演題は「ドコモの変革と新しいモバイルへの挑戦」。同社は番号ポータビリティー(MNP)制導入後苦戦が続き、競合各社に押され気味の感があることから、今年4月にブランドを一新し、「新ドコモ宣言」を掲げ、自社の変革とモバイル社会のいっそうの発展を目指すとしている。飽和状態といわれる日本の携帯電話がどんな進化の道をたどるのか、その方向性を解説した。

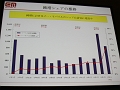

いまや、国内の携帯電話は累計が1億台に達し、普及率は81%を超えている。もはや、台数が急激に伸びることは到底望めない。市場は成長期から成熟期に入っている。ただ、携帯電話は"優位的な位置"にあると山田社長は指摘する。「携帯電話は24時間365日、一人一人に携帯してもらえている」からだ。現在の携帯電話には、個人認証やGPSなどの特徴的機能が備わっており、「これらをフルに活かすことで、携帯電話はまだ質的に高度化でき」、"優位的な位置"の効果を十分に発揮することが可能になる。

以前から、同社は「生活サポートケータイ」への進化、との発想を提示してきた。携帯電話はその技術的進化とともに、非常に数多くの機能を搭載してきた。まずは、通話やメールなど本来のコミュニケーション機能に始まり、情報アクセス機能としてインターネット接続、音楽、ゲームといった多彩なコンテンツを供給した。さらに、おサイフケータイ、位置情報などを中心とした生活支援機能が加わった。これらのサービスの先にあるもの、それは「行動支援」だという。

ユーザーのために働いてくれる、エージェントと呼ばれる機能が「行動支援」の担い手となる。「これまではエンドユーザーが携帯電話を使っていたわけだが、今後はインターネットを活用して、携帯電話の方がユーザーを支援する」(山田社長)時代が来る。山田社長は「従来、携帯電話はさまざまな機能を付加して、何々ができるケータイ、というように進んできたが、さらにもうひとつ付け加え、ユーザー個人ごとに何々をしてくれるケータイに、一歩踏み出していく」と話す。

走り回るエージェントが、行動を支援する

携帯電話の新たな時代でさらに重要な役割を受け持つのがインターネットだが、「インターネットというもの自体、ケ-タイの特性により進化する」(同)のだという。インターネットは主として屋内に置かれたパソコンを基盤にして、現在までさまざまな発展を遂げてきた。しかし、携帯電話はインターネットを利用することができる範囲を屋外の広い環境へと広げるとともに、「個人認証、位置情報、常時携帯といった特性がインターネットと結びつくことで、新たな価値を創造できる」(同)からだ。

従来のインターネットは、エンドユーザーが自分で検索して、必要な情報を探し当てて利用していた。このような構造は「ストック型の情報で、継続・網羅的」であるのに対し、携帯電話とインターネットの相互作用によりもたらされる新しい価値は「フロー型の情報で、単発・地域的」であると山田社長は述べる。たとえば、あるユーザーが携帯電話に「地方ごとの物産展が好き」と個人的な嗜好を登録しておくと、そのユーザーが銀座の街を歩いているとき「近くのデパートで北海道物産展を開催中、午後8時まで」との情報がメールで伝えられる。これにより、その人が実際にデパートを訪れれば、それは「デパートにとっては広告になる」(同)ため、新たなビジネスモデルの可能性が生まれるという。

このような未来図を実現する核となるのが、エージェントだ。ここで重要になるのは「自分にあった情報を探してくれる、適切なタイミング・方法で教えてくれる、情報の管理・更新をしてくれる--ことであり、これらの機能をどんどん向上させていく」(同)ことだ。エージェントが本格的に実用化されれば、行動支援はいっそう多様化する。たとえば、好みの野球/サッカーチームを登録しておくと、試合日程を自動的にスケジューラーに登録し、チケットの入手までしてくれる、あるいは普段通勤に使う交通機関、自動車を運転する地域を登録しておけば、電車の運休、渋滞状況というような情報が届けられる。

エージェントが提供するサービスは、情報を収集、蓄積、管理し、これらを常時更新し続けることにより、ユーザー個人それぞれのさまざま状況や嗜好に極めて密着した「パーソナライズサービス」となる。「まだ時間はかかるが、将来的には行動履歴など、蓄積された情報を活用して、エージェントが自律的に動作し、レコメンドや行動の補助を行うようになる」(同)と見込んでいる。

サーバーと端末のコラボレーションを促進するLTE

これらのような先進的な機能・サービスを支えるのは、携帯電話システムそのものの高度化、つまり、データ転送速度の高速化、携帯電話端末のデータ処理性能の向上、洗練だ。同社の現行の端末は3.5世代携帯電話(3.5G)で、W-CDMA方式を拡張したHSDPAにより、下りのデータ転送速度は最大で7.2Mbpsだが、第4世代携帯電話(4G)への架け橋となる3.9GのSuper3G(LTE)では、下りが同じく300Mbpsにまで上昇する。

LTEがもたらすのは、高速化だけではない。接続時間や遅延時間の短縮化は、ネットワーク側でサービスのコントロールができるようになるとともに、情報を蓄積・更新する環境の追い風になり、エージェントの行動を補強してくれることになる。山田社長は「LTEにより、サーバーと端末のコラボレーションがやりやすくなる。実際にはサーバー側で処理しているのに、あたかも端末上で実行されているようにみえる」と語る。以上のような未来像を実現させることが同社の「新たな価値創造へのチャレンジ」の帰着点となる。