(左)太陽系の軌道半径が時間経過でどのように変化したのかが示された図。オレンジ色の線は棒状構造の影響を受けた場合の太陽系軌道の例、緑色の線は渦状腕の影響を受けた場合の例を示している。背景の色は、銀河系内での超新星爆発頻度の違いが表されている。(右)上記2つの軌道変化における太陽系周辺の超新星爆発頻度と彗星流入率の時間変化が示された図。太陽系が誕生した過去の時代には、周辺で超新星爆発やガンマ線バーストが頻繁に発生しており、銀河系の重力影響による彗星流入率も高かったと予測される。特に、棒状構造の影響を受けた場合(オレンジ色の線)では、太陽系が長期間銀河系内側の領域に留まるため、近傍での超新星爆発や高い彗星流入率を経験する可能性が高い。このように、軌道運動の違いにより、太陽系周辺の環境変動のパターンが大きく異なり、それが地球上の生物進化に与える影響も変わることが示されている (出所:神戸大Webサイト)

![]() OKI、宇宙での発熱部品の排熱に対応する「銅コイン埋込フレックスリジット基板」を発売

OKI、宇宙での発熱部品の排熱に対応する「銅コイン埋込フレックスリジット基板」を発売

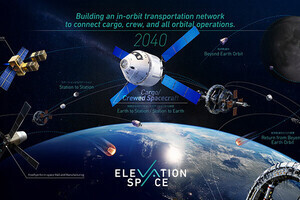

![]() ElevationSpace、軌道上拠点に向かう国産有人宇宙機を開発へ

ElevationSpace、軌道上拠点に向かう国産有人宇宙機を開発へ

ついに姿を現したホンダロケット、開発責任者に現在の状況を聞いた

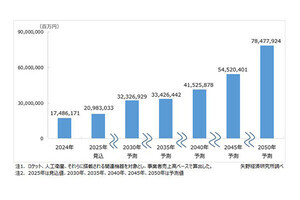

![]() 2050年の宇宙関連機器世界市場規模は78兆円へ、矢野経済研究所調査

2050年の宇宙関連機器世界市場規模は78兆円へ、矢野経済研究所調査

世界最高、地上分解能10cmの商用地球観測衛星が打ち上げ - 米アルベド・スペース

無限に広がる大宇宙や話題のドローンといった航空関連に関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。ロケットや人工衛星、宇宙飛行士、天文観測、ドローン、エアレースなど、身近な話題から素粒子やダークマター、重力波といった、最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。