少子高齢化による人材不足、長時間労働、スキルやノウハウの伝承―。今、建設業界は数多くの課題に直面している。こうした課題を解決し、新たな価値創出を目指す取り組みが〝建設DX〟だ。6月26日開催のWEBセミナー「転換期を迎えた建設現場の現在と未来」(マイナビ TECH+セミナー運営事務局主催)において、MODE, Inc.(以下、MODE)の道間健太郎氏は「統一プラットフォームで進める建設現場のデジタルツインと生成AIの活用」と題し、建設DX導入のポイントとして〝生成AI×IoT〟を提唱。誰もが使える「統一プラットフォーム」の重要性も指摘した。従来のIoTソリューションにとどまらない同社の取り組みをお届けしよう。

-

MODE, Inc. Senior Business Development Manager 道間 健太郎氏

人手不足にあえぐ建設業界。作業員たちが直面する課題とは

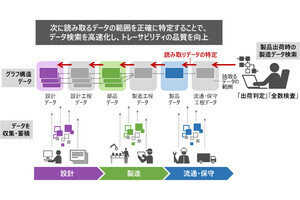

2014年に創業したMODEは、IoTセンサーデバイスから収集したデータを可視化、一元管理できるプラットフォーム「BizStack」を軸に、これまで建設業や交通インフラ、製造業など、数多くの現場のDX推進を支援してきた。

同社でシニア事業開発マネージャーを務める道間氏は、さまざまな事業開発に携わった経験から「建設DXをうまく使いこなせている例は少ない」と強調する。 現場ごとに最適化されたデジタルツールを導入した結果、クラウドが乱立する問題を招いているほか、個々人の操作習熟の違いから、結局は使われずじまいのツールも多いというのだ。

「建設業界では人手不足と高齢化がますます進行しています。ピーク時の建設業就業者数は700万人だったのに対し、今は200万人と大きく減少。今後10年間で100万人以上の労働者不足になると予測されています」(道間氏)

加えて、就業者数が29歳以下は約12%、55歳以上は約36%を占めている実態を示し、「若手がなかなか入らず、熟練工も高齢化で退職していくことから、限られた人員でも業務を進められる仕組みが不可欠」と指摘する。

深刻な人手不足の中で、作業員は建設作業だけでなく、日々発生する追加業務にも対応しなければならない。 巡回点検や帳票作成はもちろん、複数データを参照し各現場の相関関係を把握するなど、業務時間外でも対応せざるを得ない業務が山積しているのが現状だ。

こうした周辺作業を効率化するために従来のIoTソリューションを導入したものの、現場やツールごとにユーザーインターフェイスを開発する必要があるため、時間とコストを要してしまうのも難点である。 データを確認するダッシュボードをせっかく作ったとしても、異常が起きたタイミングやレポート作成時しか使われない、という現場も多いという。 結果、IoTデータを可視化するだけで上手く活用せずに終わってしまっている、と道間氏は分析する。

これからのIoTソリューションは〝Chatファースト〟になる

「そこで新しい建設DXの鍵を握るのが〝生成AI×IoT〟のソリューションです」と道間氏が力を込めて紹介したのが、2024年5月に提供をスタートさせた「BizStack Assistant」だ。

BizStack Assistantは、IoTデータを生成AIで抽出できるチャット型アシスタントサービスである。道間氏が「現場を一番熟知した、究極のパートナー」と表すこのサービスは、スマートフォン上のチャットに話しかけるだけで、多種多様なIoTセンサーから集めたデータを表示してくれる。これにより作業負担がさらに軽減できるというのだ。

「これからのIoTソリューションは、従来のPC上のダッシュボードではなく、スマホで即座に情報が手に入る〝Chatファースト〟になると考えます」(道間氏)

BizStack Assistantは、導入の負担となっていた現場やツールごとのユーザーインターフェイス開発は不要。さらにデータを表示するだけでなく、瞬時にグラフを描画したり、アラートを発する値の設定を行ったりできるのも特徴だ。収集したIoTデータとナレッジを組み合わせて分析を高度化するなど、活用フェーズを拡大することも可能だという。

講演内ではBizStack Assistantを実際に操作するデモ画面も披露。そこではオフィスの気温や湿度を問いかけ、それに対して即座に回答するシーンが映された。

「BizStack上で管理している複数の現場のセンサーデータを把握できるため、自分がいる場所だけではなく、異なる現場のセンサーデータもかんたんに確認できます。生成AIが会話の流れを読むため、例えば現場Aの温度を聞いたあとに湿度を聞けば、現場Aと指定しなくともまるで優秀なスタッフのように文脈を理解して、現場Aのデータを提示します」(道間氏)

動画や写真のデータ取得にも対応が可能。場所や時間の指示を出せば、現場の動画をリアルタイムで視聴できる。異常発生時の状況把握も瞬時に役立つことだろう。

道間氏は実際にBizStack Assistantを活用した例として、西松建設の山岳トンネル工事現場での導入事例を紹介。 従来のダッシュボード管理では情報にたどり着くまで習得時間を要していたものの、チャット機能でかんたんに設備情報にアクセスできたことで、点検時間を40%削減できたという。

普段から使用しているTeamsやSlack、建設業向けビジネスチャットdirectなどを用いて現場状況を把握できるのも魅力的だ。両手を離せない現場でも使用できるよう、音声入力への対応も現在進めているという。

このほかにも「作業員たちが日々直面する追加業務の効率化にも貢献できる」と道間氏。 日報で使用する一日の稼働状況のデータも一声でまとめてくれるだけでなく、従来はベテランから継承するしかなかった業務知識の確認もできるなど、さまざまなユースケースを紹介した。

誰もが使える「統一プラットフォーム」が、建設DX実現の一歩となる

ベンダーやメーカーに左右されず集まった50種を超える多種多様なセンサーから、各現場のあらゆるデータを収集できるBizStack。 昨今ではスマホ搭載カメラで三次元点群データを生成できる「TRANCITY」(CalTa社)との連携により、現場のBIMデータが無くても測量などが可能となる「リアルタイムデジタルツイン」を実現。作業の効率化はもちろん、建設現場の安全性の向上に向け、さらなる進歩を遂げている。

しかしながら、MODEが目指すのはこうした高度なIoTソリューションだけではない。 「社内の誰もが使える〝統一プラットフォーム〟の提供」が同社の目指す真の建設DXだと道間氏は訴える。

統一プラットフォームなら社員や協力会社のスタッフなど、全員がかんたんに必要な情報にアクセスでき、異なる会社や部門間の連携もスムーズに行なえる。また、クラウドが乱立することなく、あらゆる現場の最新情報を知ることが可能だ。経営陣にとっても現場の生産性を可視化できることは、労働環境の改善や事業判断の大きな材料になるだろう。

ほかにもパートナー企業との連携でさまざまなシステムへのシングルサインオンを実現する機能を提供することで、建設業界全体のDX化を促進する働きも期待できる。

建設DXの導入にハードルを感じる企業は、生成AIとIoTを組み合わせたMODEの取り組みに注目してみてはいかがだろうか。

[PR]提供:MODE