建設産業における就業者の高齢化が加速しています。2016 年度の国土交通省統計によると、その年齢構成は 55 歳以上が約 34% を占めており、29 歳以下はわずか約 11%。55歳以上の就業者が定年退職を迎える10年後には、3割以上の労働生産人口の減少が見通されているのです。

その一方で、建設投資は長い冬の時代を乗り超え、2012 年度以降の需要は上昇の兆しを見せています。東京五輪・パラリンピックを機とした一時的な建設ブームとも分析されがちですが、たとえばみずほ総合研究所が 2017 年に作成した「建設投資需要の見通し」では、公共や民間商業施設を中心に 2020 年以後も潜在的な需要が期待されることが示唆されています。投資が継続される可能性は、十分に考えられるでしょう。いま、建設産業各社には、労働供給と建設需要との間で生まれているギャップを早期に解消し

ていくことが求められているのです。

こうした動きを見据え、東急建設は現在、MR (Mixed Reality : 複合現実) や AI、IoT などの先進技術を用いた建設現場の生産性向上に取り組んでいます。その一例が、2017年8月にスタートした Microsoft HoloLens による BIM (Building Information Modeling/ Management) データの建設現場利用です。同社は、絵空事などではない「確かな歩み」として、建設現場での先進技術の実用化を推し進めているのです。

MR がもたらす「驚き」と「体験」は、建設現場に新たな風土と文化を生み出す

今日の渋谷の風景を代表する、渋谷ストリーム、渋谷ヒカリエ、セルリアンタワー、渋谷マークシティ……、東急建設は、こうした数々の建築物を施工したことで知られています。東急ブランドの信頼、優良企業の存在を含む顧客基盤といった数多くの強みによって、同社は 2017 年度に過去最高益を更新。その業績は高く評価されており、順調な発展をつづけています。

しかし、こうした東急建設の発展とは裏腹に、建設産業を取り巻く外的要因には不穏な空気が漂っています。その最たるものが「少子高齢化、人口減少」「長時間労働の規制」に伴う労働力の供給不足です。建設現場の生産性を高めてその品質を向上させていくという「現場力の強化」がなくては、建設産業におけるプレゼンスを堅持することは困難になっていくでしょう。

「現場力を磨くべく、東急建設では現在、建設生産システムの変革に挑んでいます。」こう語るのは、東急建設株式会社 建築事業本部 技術統括部 BIM推進部長の林 征弥 氏です。変革の最中にある同社の建設生産システムについて、林 氏はこう説明します。

「建設現場の実作業は、施工を行う協力会社と、この協力会社の指導、管理、教育を行うわれわれゼネコンが連携することですすめられています。仮に、両者の間で鉄筋や配管の設計に関する認識齟齬が生まれた場合、これを是正するために生産性が損なわれますし、施工物の品質にも悪影響を及ぼすでしょう。現場力の向上には、こうしたコミュニケーション ロスを生じさせない建設生産システムの確立が不可欠なのです。当社では双方のコミュニケーションと認識を統一する技術として MR に着目し、2017年の夏から建設現場での利用を開始しています」(林 氏)。

従来の建設現場では、紙やタブレット端末上の 2D 図面を使用して、ゼネコンによる指導、管理、教育、そして協力企業による施工が行われてきました。しかし、こうした 2D 図面をベースとしたコミュニケーションでは、頭の中で2D図面を3D化する過程において、作業員と監督者との間にどうしても認識齟齬が生じてしまいます。かといって図面データを3Dデータにすればよいのかというと、そう単純な話でもありません。これまで建設現場で行われてきた「2D 図面ありきの働き方、風土」を変えていかねば、イノベーションは起きないのです。この問題を解決するために林 氏が着目したのが、MRでした。

「人はどうしても変化を嫌うものです。『働き方が変わるかもしれない』という驚きと期待。これを、建設現場で作業する当社の従業員と協力会社の従業員とが実体験しなければ、新たな風土、文化は生まれません。MRに着目した理由は、関連会社の紹介でMicrosoft HoloLensを初めて試用した際、私自身がまさにこの期待と驚きを肌で感じたことにありました。私の主担当はBIMの推進ですが、このBIM情報をMRを介してアウトプットすれば、現実の空間に 3D データをオーバーレイ表示させることができます。頭の中で図面を 3D 化する過程が不要となることで、認識齟齬をなくし、建設現場の働き方に変革をもたらすことができると考えたのです」(林 氏)。

-

東急建設では現在、いくつかの建設現場を対象に、Microsoft HoloLens を装着したヘルメットを利用している。現実の空間に BIM 情報を重ね合わせることによって、ゼネコンと協力会社間のコミュニケーション ロスの解消が期待できる。Microsoft HoloLens はジェスチャー操作によって両手が空くため、作業効率を下げずに現場で利用されているという

本当に使われるしくみをめざし、先進技術の体験機会を早期に現場へ提供

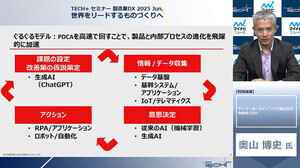

東急建設では、建設生産システムの変革を大きく 4 つのレイヤーに分けてすすめています。1 つ目はセンサーや IoT 技術によってデータを「収集」すること、2 つ目は収集したデータをクラウドやビッグデータを用いて「集約」すること、3 つ目は集約したデータを BIM や CIM (Construction Information Modeling / Management )、AI によって「分析」すること、そして 4つ目が、分析データをMicrosoft HoloLens やロボティクス技術などで「活用」することです。

一般的にこうしたシステム計画は、複雑かつ大規模なしくみとなるがゆえに、サービス インまでに多大な期間を要するものです。東急建設がユニークなのは、いわゆるウォーターフォール モデルでこれを開発するのではなく、まずレイヤーごとで現場利用をスモール スタートし、PDCA に基づいた各レイヤーの改修とレイヤー間の連携とを並行して推しすすめていることです。東急建設株式会社 経営戦略本部 ICT戦略推進部 ビジネスICTグループ グループリーダーの柳原 好孝 氏は、このようなアジャイル モデルの開発手法を採用したねらいについて、つぎのように説明します。

「先進技術の実用化で憂慮すべきは、技術ばかりにフォーカスした結果、肝心の現場利用がすすまずに生産性、品質が改善されないことでしょう。単なる絵空事で終わってしまっては意味がないのです。『確かな歩み』として計画を進めるためには、スモール スタートでよいのでとにかく現場に適用し、先進技術が持つ可能性を体感してもらうこと、さらに現場からのフィードバックを受けて、本当に使われるシステムとして発展させていくことが必要でした」( 柳原 氏)。

スモール スタートによる現場利用は、林 氏と柳原 氏が触れたとおり、建設現場の作業員にとっては「働き方が変わる、変えられる」という期待を得る機会となります。PDCA によって実用化に向けた改修がすすめば、期待は実感へと変わっていくでしょう。この一連のプロセスが、旧態依然とした現場の風土を変えていくことにつながるのです。

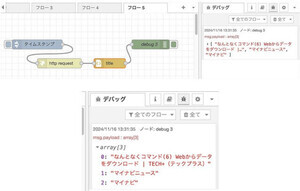

当然、各レイヤーの IT サービスには、スモール スタートと PDCA に耐え得るだけの柔軟性、そして俊敏性を備えることが求められます。東急建設株式会社 建築事業本部 技術統括部 BIM推進部 プロダクトデザイングループの三瓶 亮 氏は、「BIM を現実世界にホログラムとして実寸で投影するアプリケーションについては、インフォマティクスが提供する GyroEye Holoを利用しています。これは、3D の図面データやそこに組み込んだ DB を現実空間上に重ね合わせることのできるパッケージ ソフトウェアです。」と説明。東急建設株式会社 建築事業本部 技術統括部 BIM推進部 企画・推進グループの橋口 達也 氏とともに、この理由を説明します。

「パッケージ ソフトウェアを採用すれば、『確かな歩み』に向けたスモールスタートが早期に実現できます。しかし、PDCA サイクルを前提とした場合、スクラッチ開発のような細かな機能改修は、パッケージ ソフトウェアでは一般的に困難です。この点で、当社の計画には大きなジレンマがあったといえるでしょう」(三瓶 氏)。

「GyroEye Holo は、パッケージ ソフトウェアでありながらもアップデートのスピードが極めて早いです。また、企業側の要望をアップデートに反映していただけます。Microsoft HoloLens に最適化されたアプリケーションであるため処理性能も申し分なく、まさに当社が期待するサービスそのものでした」(橋口 氏)。

東急建設は 2017 年 4 月、マイクロソフトとインフォマティクスに計画の構想を相談。同年夏には、建設現場での GyroEye Holo の実証利用を開始しました。そしてこの実証利用から得られたフィードバックをもとにして改修、アップデートが進められ、2018年4月にはさらなる実証利用をスタートしています。

こうした細やかな PDCA が実現できている理由として、株式会社インフォマティクス 事業開発部 マネージャーの金野 幸治 氏は、Microsoft HoloLens が備えるアプリケーション開発の柔軟性を挙げます。

「Microsoft HoloLens では、人間の目そのものを拡張させたような体験を提供できます。現行普及しているヘルメット型、アイウェア型の AR/VR/MRデバイスと並べてみても Microsoft HoloLens は2歩3歩抜きんでていると感じます。そうするとアプリケーション開発が困難なのではないかと感じるかもしれませんが、そうでもありません。汎用のゲームエンジン(Unity など) に対応しているため、決して高い難易度ではないのです。また、初期の頃こそ少なかったですが、いまでは国内の技術者コミュニティも高い盛り上がりを見せているので、必要な情報を容易に収集できます。マイクロソフトからも強力にバックアップいただけるため、迅速に開発をすすめることが可能です」(金野 氏)。

建設現場から寄せられる声こそが、システムを発展させる

2017 年夏以降で複数回の実証利用を行い、建設生産システムの変革を推進している東急建設。林 氏は、2018 年 5 月の実証利用の段階で、MRを利用したシステムは、すでに建設作業に好影響を与えるであろう水準にまで到達できたと自信をもって語ります。

「Microsoft HoloLens を介して現実の建設現場に3D図面を複写しながらコミュニケーションを行うことで、従業員と作業員との認識齟齬は削減されるでしょう。これは、作業ミスによる手戻りをなくす、コミュニケーションに要するリソースを削減する、といった形で、生産性と品質にまちがいなく好影響をもたらします」(林 氏)。

"2D 図面をもとにして現場で指導、作業を行うには、相応の熟練が必要です。Microsoft HoloLens で直接 3D 図面を表示できるようになったことにより、建設現場に存在していた属人性を排除することもできるでしょう。 "

-林 征弥 氏 : 建築事業本部 技術統括部 BIM推進部長

東急建設株式会社

-

ゼネコンと協力会社とが現実の世界に 3D 図面を重ね合わせながらコミュニケーションすることで、作業効率や品質は大幅に向上する。Microsoft HoloLens では、図面だけでなく、設計数値、コスト、管理情報なども建築物の属性データとして表示することが可能

こうした好影響は、実証利用を行った建設現場の作業員に対しても、驚きや感動をもたらしているといいます。柳原 氏は、実証利用の光景を思い出しながら、笑顔で語ります。

「現場の従業員や作業員からは、『すごい』という言葉が数多く発せられています。もちろん『ここが直らないとまだ本格的な活用は難しい』といった意見も挙がっていますが、こうした現場からのフィードバックがもっともシステム価値を向上させますし、また意見するということ自体が『早く活用したい』という気持ちの現れだと思います。フィードバックを解消して実証利用を再度おこなう、短いリード タイムでこの PDCA をまわすことで、現場の方が抱く働き方への期待が実感へと変わっていくはずです。システム開発と並行して、こうした『働き方を変えるための風土』を醸成できたことは、本計画の大きな成果といえるでしょう」(柳原 氏)。

「収集」「集積」「分析」といった他のレイヤーも推しすすめて、建設生産システムの変革を実現する

2018年5月の実証利用の結果を受けて、林 氏は、2019年度にはMicrosoft HoloLensの本格的な実用に着手したいと意気込みをみせます。

もちろん、同社がめざす建設生産システムの変革は、MR が担う「活用」レイヤーの発展のみで果たされるものではありません。「収集」「集積」「分析」といった他のレイヤーも並行して発展させていくことで、真の成果を生みだすのです。

「Microsoft HoloLens を提供するマイクロソフトは、『活用』のレイヤーだけでなく、IoT や AI、クラウドなど、変革ですすめている全レイヤーにおいて有効な技術、プロダクトを保持しています。この総合力をもって、われわれがめざす変革を支えていただきたいと考えています」(柳原 氏)。

"BIM は建設産業において大きなテーマとなっています。しかし話題性の高さと

は裏腹に、いまだどの企業もスタンダードを見いだせていません。マイクロソフ

トには、総合的なプロダクトを基にして、「BIM のスタンダード」を策定する支援

にも期待したいですね。 "

-林 征弥 氏 : 建築事業本部 技術統括部 BIM推進部長

東急建設株式会社

建設産業が内包する人手不足という問題の先行きは、決して明るいものではありません。しかし、東急建設がすすめる建設生産システムの変革は、この問題を解消に導く力をもっています。未来に向けた「確かな歩み」をすすめる同社は、これからも建設産業においって、高いプレゼンスを堅持しつづけるに違いありません。

[PR]提供:日本マイクロソフト