デジタル技術をフルに活用して、業務の効率を高め、市場での競争力となるような新たな価値を生み出そうとする取り組みである「デジタルトランスフォーメーション(DX)」。この概念が日本企業に広く認知されるようになってから、すでにかなりの年数がたちました。

「DX」という言葉自体が注目を集めたきっかけとしては、2018年9月に経済産業省が発表した「DXレポート」が挙げられるでしょう。

DXレポートでは、企業の状況が変わらず、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合、「2025年には最大で年間12兆円の経済損失が、企業および日本に生じる可能性がある」という最悪のシナリオを「2025年の崖」と表現し、日本企業における当時のDXへの取り組み方に警鐘を鳴らしました。以降、DXを経営課題に掲げ、部分的あるいは全社的に取り組みを進めようとする企業は増えたと感じます。

調査結果から見えたDX推進企業の“現在地”

では、当初“最悪のシナリオを回避するための最終期限”とされていた「2025年」を目前にして、日本企業はどこまでDXを進めることができているのでしょうか。

Ridgelinezは2023年10月に、年間売上高1,000億円以上の企業経営者・役員・会社員(部長職以上)でDX関連の業務に携わっている人を対象として「企業変革/DX」についての調査を実施しました(参考資料:Ridgelinez「HumanTransformation(HX)調査レポート2024」)。

「DXの推進状況」について尋ねた調査項目では、「現在DXを推進中」と回答した企業が全体の87%、「計画中」が6%、「予定なし/わからない」と回答した企業が7%という結果になりました(図1-取り組み状況①)。

また、経済産業省が2022年に公開した最新版の「DXレポート2.2 概要版」では、「DXの自己診断に取り組む企業」が2019年から2021年の約3年で2倍近く増加している(248社から486社)ことが示されています。これらの結果から、DXに関心を持つ企業や、自社の現状を把握するところからDX推進に取り組もうとする企業は近年増加していることがわかります(参考資料:経済産業省「DXレポート2.2 概要版」)。

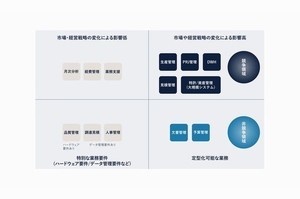

Ridgelinezの調査では、前項の質問で「DX推進中」と回答した企業を、さらに2つの軸に基づいて分類しました。2軸とは「企業戦略との連動」と「活動範囲」です。縦軸の「企業戦略との連動」は、DXの取り組み内容が「企業戦略」と明確に連動したものになっているかを示しており、「連動していない」「部分的に連動している」「連動している」の順でレベルが上がっていきます。

横軸の「活動範囲」は、DXの取り組みが組織のどの範囲で行われているかを示すもので、こちらは「部門/事業部単体」「組織横断」「全社」の順でレベルが上がります。この調査では、DXの取り組みが「企業戦略と連動しておらず、部門/事業部単体にとどまっている」状態を「Level.1」、「企業戦略と連動し、全社的な取り組みになっている」状態を「Level.5」とし、中間的な段階をLevel.2~4としています(図1-取り組み状況②)。

分類の結果を見ると、DXが「企業戦略と連動」した取り組みになっている企業は全体で約9割に達しています。その中で「企業戦略と連動しつつ、全社的な取り組み」に昇華できている企業(Level.5)は約半数です。一方で、部門や事業部の「組織横断」で取り組んでいる企業(Level.4)は23%、「部門/事業部単体」で取り組んでいる企業(Level.3)は16%となっており、DXが局所的な取り組みにとどまっている企業も少なからず見受けられます。

「DXレポート2.2 概要版」では、「デジタル投資の内訳はDXレポート発出後も変化がなく、既存ビジネスの維持・運営に約8割が占められている状況が継続している」と指摘しています。ここからは、DX本来の目的である「既存ビジネスの付加価値向上」や「新規デジタルビジネスの創出」が、いまだ多くの企業で実現できていないことがうかがえます。

Ridgelinezのコンサルタントがお話を伺う企業からも、実際に「DXの効果が実感できていない」「DXが部分的な取り組みになっている」「DXの推進が滞っている」といった声を聞くことが多いように思います。そこで今回は、DXの本来の目的である「既存ビジネスの付加価値向上」「新規デジタルビジネスの創出」を実現するうえで、多くの企業が共通して直面する課題にはどのようなものがあるのか、その課題にどう向き合うべきかを考えたいと思います。

そもそもDX推進は「部分最適」になりやすい

DXを推進する多くの企業が直面する課題のひとつは「取り組みが局所的なものにとどまり、全社的なものに発展していかない」というものです。

改めて思い返すと、企業がDXを始めるきっかけは、何らかの外的な要因に促されてというケースが多かったと思われます。それは例えば、前項で触れた「DXレポート」の「2025年の崖」に触発されたレガシーマイグレーション(旧システムの移行)であったり、「新型コロナウイルス感染症」への対応を意図した部分的なリモートワーク導入や業務プロセスのデジタル化であったりしたのではないでしょうか。

もちろん、それ以前から本来の目的である「企業の競争力強化」を見据えて取り組みを進めていた企業もあると思いますが、その場合でも、失敗時のリスクを抑えるために「試験的に小さく始めてみる」ことが多かったはずです。つまり、スタート時の背景から考えても「DXへの取り組み」は「局所的、部分最適になりやすい」性質を持っていると言えます。

一部の領域を対象に取り組みを始めると、推進担当者はその担当領域の中で、いかに効果を出すかに意識が向きがちになります。そのため、DXの効果を測る際にも、担当領域での部分的な効率化やコスト削減といった指標を重視する傾向が強くなります。全社最適の意識や「自社の競争力強化」といった視点は不足しがちです。

一方で、経営層は「DXを企業の競争力強化に貢献させたい」という意識は持っているものの、実際の取り組みで自らが直接動くことは少なく、各領域の担当者に任せているケースが多いと考えられます。そのため、DXを全社的な取り組みとして推進していく際に「強いリーダーシップ」を発揮することが難しくなります。

こうした状況を根本的に変え、DXを「企業の競争力強化に貢献する全社的な取り組み」としていくためには、推進担当者の「意識改革」と、経営層の「リーダーシップ強化」が不可欠です。

一般に部門横断、あるいは全社的なDX推進においては、所属部門や職種、職責によって異なる利害の調整を行わなければならない場面が必ず出てきます。その際、利害関係者からの抵抗を受けることも多く、思うように物事が進められないケースがあります。

その打開策になり得るのが経営層の「リーダーシップ」ですが、DXに対する経営層の関与が少なくリーダーシップが発揮されない場合、調整が進まず方向性も定まらないといった状況を招きがちです。結果として、DXが企業戦略との関連の弱い局所的な取り組みから脱することが難しくなります。

部門間協調を強め組織横断でDXを進めるために必要なこと

DXから最大限の成果を得るためには、推進担当者の意識改革を通じて「部門間での協調関係を強化」していく必要があります。さらに全体最適を効果的に進めるためには、デジタル領域に知見を持つ経営層がリーダーシップを発揮して「組織横断的な推進」を加速することが必要になってきます。ここでは、「部門間での協調関係強化」と「組織横断的な推進」を実現するために、何が必要かを見ていきましょう。

まず「部門間での協調関係強化」についてですが、ポイントは「視点を合わせる」ことです。役割が異なる部門間でコミュニケーションがうまくいかない原因の多くは「視点のズレ」に由来します。協調関係を構築するためには、まず利害関係の異なる担当者間で視点を合わせることが必要です。具体的には、組織間で共通の「指標」や「データ」を参照して、それを基に現状把握や意思決定を行える状態を作りましょう。

もちろん、実際に共通の指標やデータを参照するようにしたけれど、思ったような意思統一ができないといった状況もあり得ます。こうした場合には、経営層の出番です。組織横断的なDX活動に参画し、利害の対立をうまく調停しながら活動を前進させる役割が求められます。

現場の業務に関わる意思決定にはデジタル領域の知見が求められます。Ridgelinezでも経営層向けにデジタル、テクノロジー領域の研修やワークショップを開催し、経営層が現場のDX推進や変革活動を加速させていくことを後押ししています。