ハーバード大学の学生が、生成AI時代のディストピアはもう始まっていると警告しています。彼らは簡単に手に入れられるスマートグラスと、誰でも使えるサービスを組み合わせて、目の前にいる人の情報(身元、電話番号、住所など)をほぼリアルタイムで取得できるシステムを構築しました。「テックトピア:米国のテクノロジー業界の舞台裏」の過去回はこちらを参照。

I-XRAYとは?

駅のホームでベンチに座っている女性に若い男性が話しかけます。「ベッツィだよね! ケンブリッジコミュニティファウンデーションで会ったと思うんだけど…」。

「そうよ」とベッツィ。男性が自分の名前とケンブリッジコミュニティファウンデーションのことを知っているため、面識があると思いました。「また会えてうれしいよ」と握手を求める男性に、ベッツィは立ち上がって笑顔で握手に応じました。

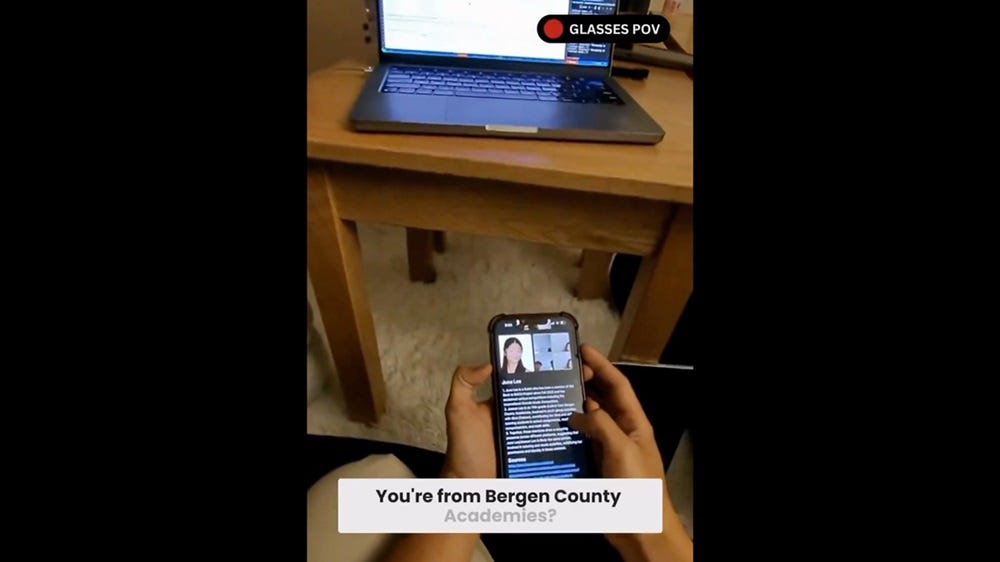

実は、この2人は駅で偶然居合わせただけで、このときが初対面でした。それなのになぜ男性が女性の名前とケンブリッジコミュニティファウンデーションのことを知っていたのかというと、彼はMetaのスマートグラス「Ray-Ban Meta Smart Glasses」(以下Metaスマートグラス)をかけており、カメラで女性をキャプチャし、顔認識から該当すると思われる人物の個人情報を瞬時に入手していたのです。もちろん、Metaスマートグラスにはそのような機能はありません。

I-XRAYと名付けられたこの技術は、ハーバード大学の学生2人がスマートグラス、顔認識技術、LLM(大規模言語モデル)を組み合わせることで、目の前にいる人の情報(身元、電話番号、住所など)をほぼリアルタイムで知り得ることを示すデモとして作成したものです。

2人はデモの様子をまとめた動画を公開しています。最初に大学で学生を対象に、目の前でその学生の経歴や大学では知られていない母国での名前などを特定して見せています。

さらに公共交通機関で全く見知らぬ人にまるで知り合いであるかのように話しかけ、ベッツィの例のように、ネットから得られる情報が比較的少ない非ソーシャル世代との間でもI-XRAYが通用することを示しています。

コンシューマ向けガジェットと誰でも利用できるサービスの組み合わせ

I-XRAYは、MetaスマートグラスがInstagramにライブストリーミングする機能と、顔画像検索エンジン「PimEyes」を使用しています。

PimEyesは、自分の写真をアップロードすることで、自分の写真がネットでどのように使われているかを調べ、なりすましや盗撮など悪用されていないかを確認できるサービスです。

ネット上に公開されている何十億もの顔画像を収集し、目の間隔、鼻の形、顎のラインなど、顔の様々な特徴を数値化してデータベース化しており、利用者がアップロードした顔画像の特徴と比較して一致度が高い画像を検索結果として表示します。その精度は非常に高く、2022年にニューヨーク・タイムズは「驚くほど正確で、誰でも使える顔検索エンジン」と評しています。

PimEyesの結果からは、メタデータから多岐にわたる情報を得られます。I-XRAYは次に、LLMを使用してさまざまなソースから集めた大量の情報を理解し、ソース間の関係を推論し、その人のアイデンティティや経歴を構築します。

そして、割り出された人物をFastPeopleSearch(住所、電話番号、親族などの情報の取得が可能)で検索し、全てをまとめた情報がユーザーのスマートフォンのカスタムアプリに送られてきます。

このデモが新しいのは、簡単に入手できるコンシューマ向けガジェットと、誰でも利用できるサービスのみで作られていることです。

2013年にGoogleが「Google Glass」を実験的に発売した際にも同様の懸念が広がりましたが、そのころの技術やサービスでは実現できない問題でした。しかし、I-XRAYは異なります。今あるガジェットとサービスを組み合わせることで、大学生でも構築できるのです。

開発した2人はプロジェクトの説明で「このツールを構築する目的は悪用ではなく、このツールをリリースするつもりはありません」と記しています。

「こうしたディストピア的なプライバシー侵害は未来に起こりうることではなく、すでに存在するテクノロジーで今すぐに実現可能なものであるという認識を高めること」が彼らの目的だとしています。

I-XRAYをめぐる議論は、スマートグラスのリスクに集中しがちですが、普通のメガネのような外観だから選ばれただけで、相手に警戒されることなくキャプチャできるならスマートフォンなど他のカメラでも実現可能です。

扱いを誤ると人々の自由や幸福を脅かす

それよりも、LLMによってプロセスが自動化され、膨大なデータソースから名前と写真の間の関係性を引き出すことができることが、I-XRAYの新しい点です。

2人はI-XRAYから身を守る方法として、PimEyesやFaceCheck.IDなどから自分の情報を削除(オプトアウト)する方法を紹介しています。しかし、その対策はこのデモで使われているサービスに限ったものであり、同様のサービスは他にも存在し、オンライン上の存在を完全に削除することはほぼ不可能です。

顔画像の悪用対策になるAI(PimEyes)、世界中の何百万人もの人々が生産性を向上させるために使用しているAI(LLM)、そしてリアルでの活動を簡単に発信できるスマートグラス、これらはいずれも適切に使用されればパワフルな力を人々にもたらすものです。

しかし、変革をもたらす破壊的な力を持った技術は、扱いを誤ると人々の自由や幸福を脅かすディストピアに向かう一因になり得ます。

2024年のノーベル賞で、物理学賞と化学賞がAIの研究者らに授与されたことが話題になりました。受賞者の1人であるジェフリー・ヒントン名誉教授(トロント大学)は受賞後の記者会見で、自身の受賞について多くを語らず、代わりにAIに厳格なガードレールを敷く必要性を強調していました。

-

ノーベル物理学賞を受賞したジェフリー・ヒントン氏。深層学習を確立し、「AIのゴッドファザー」と呼ばれる。AIのリスクを念頭に「歴史の分岐点にある」と指摘、開発企業に対して安全対策に必要なリソースを割くように呼びかけた

同じタイミングで、ハーバード大学の学生によるI-XRAYが公開されたことは、ヒントン教授の警告が未来に起こりうることではなく、今まさに私たちが直面している脅威であることを示しています。