軍事の業界に限らず、企業でもお役所でも情報を保全するには、まず「保全すべき情報とそうでない情報」をちゃんと区別しないといけない。安直な方向に流れて、何にでも手当たり次第にマル秘の判子を押すと、かえって情報保全の感覚が麻痺すると思う。

情報公開と情報保全

こういう仕事をしていると、実は取材の相手先における「情報公開」と「情報保全」の境界問題に接する場面が多い。

取材する側としては、なるべくいろいろな情報を開示してもらえるほうがありがたい。ところが、先方にしてみれば事業に関わる機微情報に属する部分もある。だから「それはちょっと」とか「ここはオフレコで」とかいうことも起きる。

ことに安全保障が絡むと、組織の存立どころか、国とそこで暮らしている国民の存立にも関わる事態になりかねない。だから、何でもおおっぴらというわけにはいかない。しかし一方では、納税者に対する説明責任という問題もあるので、何でも非公開となっては問題がある。

そういう意味で、メリハリがハッキリしているのがアメリカ軍だと思う。公開されている膨大な資料群を見るとわかるが、素人目には「こんなことまでおおっぴらにしていいのか?」という情報が山盛りになっていることが少なくない。毎年、2月頃(今年は遅れて3月にずれ込んだが)に公開される予算教書はその一例だろう。

また、毎日公開している契約情報もそうだ。これは日本の防衛省でも公開している種類のもの。パッと見たところでは単なる契約の羅列に見えても、長年に渡って定点観測を続けてみたり、しかるべき前提知識を持った上で見てみたりすれば、意外といろいろなことが分かる。

今は、こうした情報がWebサイトで公開されているので、情報の入手がとても楽になった。

笑うに笑えないのは、日本向けの装備品輸出に関する話を、日本ではなくアメリカの国防総省が公開した情報によって把握した、なんて事例が間々あること。

しかし一方で、締めるところはしっかり締める。基地の一般公開に行っても、何でもかんでも見て撮ってよいというわけではなくて、場所やモノによっては怒られたり連行されたりする。幸い、筆者は連行された経験はないけれど。

ましてや、ネバダ州の某所みたいな「立入禁止エリア」になると、意図的だろうがうっかりだろうが、立ち入ってしまえば、あるいは立ち入ろうとすれば、ただ事では済むまい。

しばらく前に、「フロリダ州のキーウェスト海軍航空基地で施設の写真を撮っていた中国人留学生が、禁固1年の判決を食らった」というニュースが流れてきたが、これも保全に関わるトラブルの一例。空軍基地でも「外撮りするのは黙認してもらえるが、基地内にカメラを向けるな」という掟があるとの話を聞いたことがある。

公開するかどうかの判断基準

「この情報を公開するかどうか」を判断する場面で問題になるのは、公開したときに生じる利益と不利益のバランスだ。

軍事に関わる組織の場合、それは「この情報が敵対勢力あるいは仮想敵国に知れた場合に、相手の利益になるかどうか/自国の不利益になるかどうか」である。ただ、われわれ部外者が考える「知れるとマズい情報」と、部内者が考える「知れるとマズい情報」は、必ずしも一致していない。

例えば、武器の性能に関するデータは、意外と多く開示されている。ただし、開示されている情報が真実なのか、三味線をひいた控えめな数字なのか、自国の優位性をアピールするために下駄を履かせた数字なのかはわからない。それでも、公称値と実際の数字が何倍・何十倍も乖離しているわけではあるまい。

むしろ、秘匿度が高いのは日常のオペレーションに関する情報。これについては前回にも触れた通りだ。

余談だが、筆者が以前に羽田空港の近くで政府専用機を待ち受けた時は、同区間を飛ぶ民航機の時刻表を参考にして所要時間を推定した上で、「安倍首相がいついつにどこそこを発った」というニュース速報を援用して、おおまかな到着時刻の当たりをつけた。

無線交信だと、コールサイン(呼出符号)を部隊単位で固定しているとは限らず、秘匿性を高めるために、日々の飛行任務ごとにいちいち変えている事例がある。これもオペレーションに関する保全の一環といえる。

ただし難しいのは、秘匿すると「ああ、そこが機微に触れる大事なところなのか」と部外者にわかってしまうところ。すると、明らかにそれとわかる形で厳重な秘匿策を講じたり、外から見えないようにしたりするよりも、「その気になってみれば見えるけれども、さりげなく」というほうが、藪をつついてヘビを出す事態を避けられるのかもしれない。

また、ある時点では「これは公開するとマズい」情報だったものが、その後の状況の変化によって「公開しても差し支えない」情報に変わることもある。実際、昔は厳重に秘匿されていた情報が、後になって「機密指定解除になりました」ということはある。

情報システムの観点からすると

では、「軍事とIT」らしく情報システムの観点から、ここまで述べてきたような話に持って行くとどうなるか。

例えば、Webサイトで情報を公開する時に、どういう扱いにするか。バーンと目立たせるか、さりげなく載せるか。検索エンジン避けの呪文をつけるかどうか。

文書ファイルやその他の各種データについて、どこにどういう風に保存して、バックアップの体制はどうするか。この業界でもクラウド化の流れがあるが、その環境をどう構築するか。

また、個人が使用しているパーソナルコンピュータやその他の端末機器にデータが保存されていると、大事なデータがどこにあるかわからなくなってしまうし、保全の点でも問題がある。ノートPCをうっかり忘れて情報流出、なんて事故はしばしば起きている。

かといって、データをファイルサーバにとりまとめれば、それはそれで、アクセス権管理をどうするかという問題がついて回る。事案発生時の証拠保全を考えると、センシティブなデータはアクセス記録をとることも必要だろう(Windowsでいうところの、アクセスの監査)。

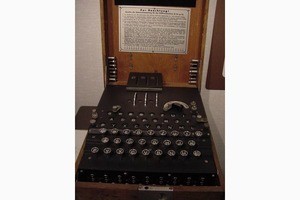

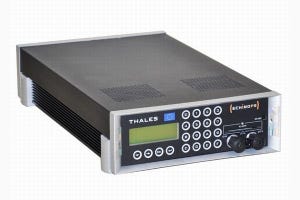

情報システムを構成するデバイスや手法は、時代が変われば移り変わっていく。保全の対象になる情報も、紙からデータになったように記録の方法が変わるし、保全すべきかどうかの判断基準、保全のための手段が変わる。

最初に何か決めたらそれを固守するのではなくて、常に「この保全基準で良いのか、この保全方法で良いのか」と考えて、それを実際のシステムや運用に反映させることが必要ではないだろうか。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。