Geminiを活用したアプリケーションとして、Google Workspaceで新たに利用できるようになった「NotebookLM」が話題となっているようです。→過去の「Google Workspaceをビジネスで活用する」の回はこちらを参照。

NotebookLMとは

グーグルによると、これは「AIを活用したリサーチアシスタント」とされていますが、それだけを聞くと内容がピンと来ないという人も多いかと思います。では一体、NotebookLMは何ができるのかといいますと、自分が用意した資料を基にAIが要約をしたり、質問に答えたりしてくれるのが大きなポイントとなります。

汎用のチャットツールである「Gemini」を使うと、非常に幅広い情報からAIが回答を返してくれる一方で、全く関係ない内容を参照してきて的外れな回答をしてくることもあります。

しかし、NotebookLMは、自身が用意した資料のデータだけを基にした回答をしてくれることから、例えば仕事で大量の資料を渡され「この資料を整理・分析しておいて」と依頼されたような場合にとても役立つでしょう。

NotebookLMが参照するソースとなるデータには、テキストやPDF、MP3の音声ファイルなどのほか、「Googleドキュメント」「Googleスライド」などGoogle Workspace上のデータ、そしてWebサイトや「YouTube」などインターネット上の情報なども使用可能です。

最大で50のソースを追加することが可能で、より多くのソースを追加するほど詳しい回答を得られるようになります。

もちろん、パソコン上にあるローカルのファイルをソースとして活用したい場合は、一度NotebookLMにデータをアップロードする必要があることから、セキュリティ面の懸念を気にする声もあるでしょう。

グーグルではNotebookLMの利用に際して、エンタープライズグレードのデータ保護と技術サポートレベルを提供するとしていますが、絶対に流出させられない機密情報などは扱いに慎重さも求められる所かもしれません。

NotebookLMの使い方

では、NotebookLMの簡単な使い方を説明しましょう。まずはNotebookLMのWebサイト(https://notebooklm.google.com/)にアクセスし、「新規作成」ボタンを押します。

ソースとなるデータを追加する画面が現れるので、ここでファイルをアップロードしたり、「Googleドライブ」からファイルを選んだり、Webサイトのリンクなどを入力したりします。

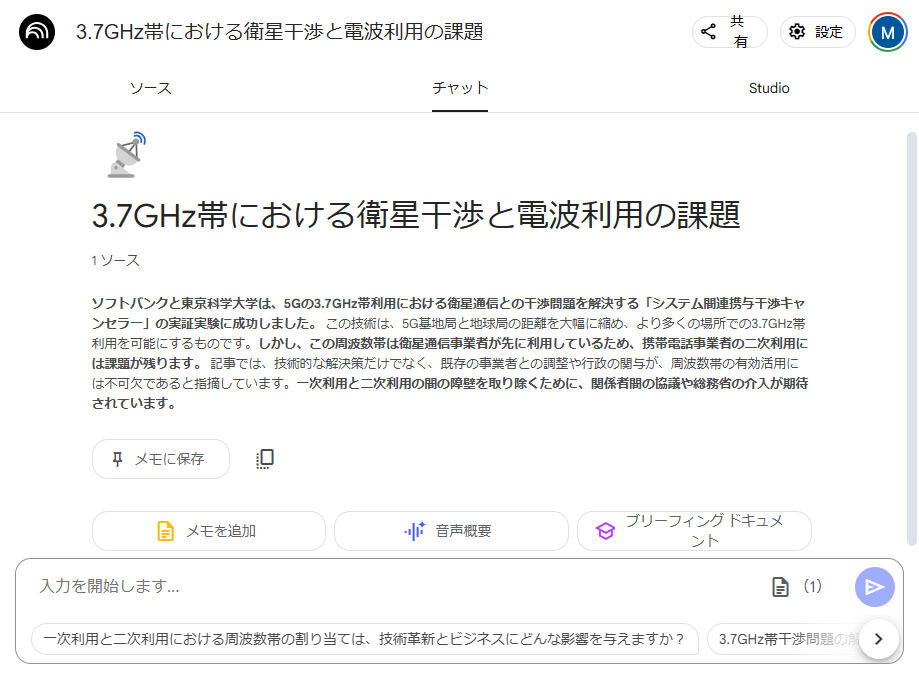

ソースを追加してしばらく待つと、追加されたソースの要約が表示されます。後は通常のGeminiと同様、下部のテキストボックスにソースに関する質問内容を入力して下さい。

-

ソースが追加されると要約が表示される。ちなみにこちらは本誌で筆者が執筆した[別記事](https://news.mynavi.jp/techplus/article/evolution_networks-7/)をソースにしたものだ

その後、AIが資料を基に回答を返してくれます。回答となる文章の後ろに数字が付与されていることがありますが、これはその内容の出展元を示すもの。数字にカーソルを合わせることで、ソースの該当部分を表示して確認することが可能です。

なお「ソース」タブを選ぶと、追加したソースの一覧が現れます。ソースを追加したい場合は「ソースを追加」ボタンを押し、先と同じ方法でソースとなるデータを追加して下さい。先にも触れた通り、ソースは1つのノートに対して50個まで追加することが可能なので、より幅広く的確な回答を得るにも多くのソースを追加しておくべきでしょう。

もちろんNotebookLMも、基になるデータがあるとはいえ、現在のAI技術の限界もあって不正確な回答を返す場合もあります。NotebookLMで得た成果を実際にレポートなどで使用する際には、必ず人の目で確認する必要があることを忘れないようにして下さい。