前回、NTTコミュニケーションズ(NTT Com)の事例から、ローカル5Gの商用利用が一向に進まない実情について触れましたが、サービスやソリューションを提供する企業も、指をくわえてそうした状況を静観している訳ではありません。→過去の「ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革」の回はこちらを参照。

そのNTT Comが2025年3月25日、ローカル5Gの商用利用促進に向けた新たなサービス「ローカル5Gサービス TypeD」の提供を打ち出していますが、同社がローカル5Gに見る課題感と、今回のサービスで何を解消しようとしているのかを確認してみましょう。

ローカル5Gの普及を阻む手間とコストの問題

2020年の周波数免許割り当て以降、ローカル5Gの実証実験は幾度となく実施されてきたものの、商用利用には一向に結びつかないという実情を前回取り上げました。

ローカル5Gは5G由来の高速大容量かつ低遅延という高い通信性能を持ち、なおかつローカル5G専用の周波数帯を用いる自営のネットワークであることから、外部の環境に左右されず安定かつセキュアな通信環境を実現しやすいメリットがあります。

一方で、ネットワークを整備するため基地局やアンテナなどの機材を設置する必要があり、それらのコストが他の自営ネットワークと比べ非常に高額であるほか、自身で周波数免許を取得しネットワークの保守運用をしなければならず、手間が大きいという問題を抱えています。

加えて、それだけの手間とコストをかけても、十分採算が見合うユースケースを開拓できていないことが導入に至らない大きな課題となっている訳です。そうした課題はローカル5Gのサービス開始からずっと抱えているものでもあり、市場の立ち上がりはサービス開始当初から3~4年は遅れているという見方もなされています。

もちろん、ローカル5Gに関連する事業者の側も、そうした課題を解消するための取り組みを積極的に進めてきており、中でも多く見られるのがネットワーク整備や保守運用にかかる手間やコストを削減する施策です。

実際これまでにも、コアネットワークをクラウドに置くことで整備・運用にかかるコストを引き下げたりするなどの取り組みがなされてきました。

しかし、それでもローカル5Gは高いという状況を変えるには至っていません。そこでNTT Comが2025年3月25日、新たに打ち出したのが「ローカル5Gサービス TypeD」というもの。

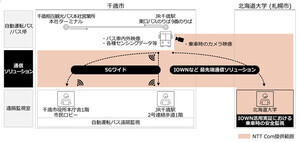

これは、同社がNTTドコモのグループ会社であるという立場を生かし、NTTドコモの基地局のリソースを用いてローカル5Gを導入しやすくするサービスになります。

携帯大手の基地局設備を使って導入ハードルを下げる

このサービスの大きな特徴は、ローカル5Gのネットワークのうちコアネットワークだけでなく、基地局の一部にもNTTドコモの設備を用いる点にあります。

携帯電話の基地局は端末と無線通信するRU(Radio Unit)と、RUで受信した無線信号を処理するDU(Distributed Unit)、そしてDUで処理したデータをコアネットワークとやり取りするCU(Central Unit)の3つから成り立っており、ローカル5Gではそれら設備をすべて、ネットワークを整備する敷地内に設置する必要があることから、機材で場所を取る上に整備に手間がかかるなどの問題を抱えていました。

このような問題を解消するべく、これまでにもRUとDU、CUを一体化したローカル5G向け基地局を開発する動きはありましたが、ローカル5Gサービス TypeDではそれとは大きく異なるアプローチを取っています。

具体的には、DUとCUをNTTドコモの商用ネットワークで使っている設備と共用し、敷地内にはRUだけを設置すればローカル5Gのネットワークを構築できるようにしたのです。

これにより、敷地内に設置する機材を大幅に減らして設置スペースを大幅に削減できる上、複数の周波数帯を活用した冗長化も実現しやすくなるとのこと。またNTTドコモと設備を共用しておりそのリソースを活用できることから、運用や保守も低コストで実現できるとしています。

さらに、基地局の先にある顧客のシステムに接続するネットワークもNTTコミュニケーションが提供することで、オンプレミスからクラウドまでさまざまなシステムに対応した閉域接続なども提供できるといいます。

免許取得もNTTコミュニケーションズ側が担うそうで、それでいて価格は最小構成で月額50万円からとされていることから、かつてローカル5Gの導入に1億円は下らないコストがかかるとされてきたことを考えれば、かなり安く抑えられることが分かります。

ただ多くの設備をNTTドコモ側に依存するため、ネットワーク構成の自由度は低くなりますし、NTTドコモのネットワーク設備の影響を受けることもデメリットとなります。

もちろん電波などはローカル5Gのものを用いるので自営ネットワークのメリットは生かせますが、携帯電話会社のネットワークと一体になっている部分が多いだけに、設備のメンテンナンスや障害の影響を受ける可能性はあるでしょう。

そうしたことを考えると、将来的に携帯電話会社の5Gネットワークがスタンドアローン(SA)運用に移行して、ネットワークを仮想的に分割し用途に応じた専用のリソースを割り当てられる「ネットワークスライシング」が使えるようになれば、今回提供するサービスと大きな違いが見出しにくくなるように思えてしまいます。

ですがNTTコミュニケーションズはそうした将来のことより、手間とコストの問題があまりに大きく、ローカル5Gのビジネス活用が全く進まない現状を変えたい思いが非常に強いからこそ、こうしたサービスを提供するに至ったといえそうです。

同社の取り組みでローカル5Gのネットワーク整備に関する問題の解消には大いに期待したい所ですが、ローカル5G、ひいては5Gの法人ビジネス活用には、やはり導入コストに見合ったビジネスが成立するソリューションの開拓ができていないという課題も依然残っています。

ネットワークとソリューションの両面で課題を解決する必要があるだけに、NTTコミュニケーションズ、ひいてはローカル5Gに関わる企業が超える山はまだまだ大きいというのが正直な所ではないでしょうか。