大規模自然災害が相次ぐ日本ですが、30年前の阪神淡路大震災から、1年前の能登半島地震の間に重要性が大幅に高まっているのが携帯電話です。それだけに、災害発生からの早期復旧に向け携帯電話会社同士が協力し合うなど、取り組みにも大きな変化が見られるようになってきました。ただ一方で、今後を見据えると新たな課題も浮上しつつあるようです。→過去の「ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革」の回はこちらを参照。

主要インフラとなった携帯電話、早期復旧が重要に

この記事を執筆している2025年1月17日は、1995年の同日に発生した阪神・淡路大震災からちょうど30年が経過した日となります。兵庫県を中心に甚大な被害をもたらした震災は、それまでの自然災害の規模を覆し、大きな衝撃をもたらしたものであったことに間違いありません。

しかし、2011年にはそれをも大きく上回る規模の東日本大震災が発生、原子力発電所の事故を招き、現在にも続く甚大な被害と影響もたらしているほか、2016年には熊本地震、そして2024年には能登半島地震と、やはり大規模な地震が相次いで発生し、大きな被害を残しています。それに加えて大規模な台風や豪雨も頻発していることを考えると、いかに日本で甚大な自然災害が多発しているかが理解できるでしょう。

そして阪神・淡路大震災が発生した30年前と、能登半島地震から1年が経過した現在を比べた場合、大きく変化しているのが携帯電話のインフラです。30年前は普及途上だった携帯電話も、東日本大震災の発生時にはすでに広く普及しており、被災地との連絡手段のみならず、避難や救助、被災地の支援などさまざまな用途で活用されていました。

現在では、人々が持つデバイスが音声通話主体の携帯電話から、インターネットの利用が主体のスマートフォンへと大きく変化。能登半島地震では連絡や情報収集などに広く活用されていますし、ビジネス目線からしてもIoTの広がりで、携帯電話のネットワーク利用が人以外にも広がっていることから、その重要性が大きく高まっていることが理解できるかと思います。

それゆえ携帯電話のネットワークは、今や電気や水道、道路などと並ぶ必要不可欠なインフラの1つされ、災害時もその早期復旧が強く求められるようになりました。ですが自然災害が携帯電話のネットワークにどのような影響をもたらすかは、発生した場所や被害状況によってかなり異なりますし、それだけに復旧方法にも違いがあります。

例えば能登半島地震の場合、携帯電話基地局やそのバックホール回線となる光ファイバーの物理破損が多く生じるなど、従来の自然災害とは異なる傾向が見られました。また能登半島という地形上、陸路でのアクセスが限られるにもかかわらず地震の被害で多くの道路が寸断、被災地へのアクセスが限られたことも復旧を遅らせる大きな要因となったようです。

それだけに携帯各社もあらゆる手段を講じてネットワークの復旧を進めており、途絶した光ファイバーの代わりのバックホール回線として、低軌道衛星のStarlinkが多く利用されたというのは前回も触れた通りです。

それに加えてNTTドコモとKDDIは、船の上に携帯電話の基地局を搭載し、陸路で復旧が難しい海岸エリアのネットワークを船から復旧するといった取り組みも進めていました。

通信4社グループの協力が進むも、新たな課題が

ですが能登半島地震からの復旧に当たっては、そうした新技術だけではない新しい取り組みも見ることができました。それは携帯電話会社同士が協力してネットワークの復旧に当たっていたことです。

携帯4社はいずれも民間企業で普段は競争関係にありますし、ネットワークに導入している設備にも違いがあることから、これまでの自然災害では各社が個別に災害復旧に当たっていました。

しかし、ネットワークに直接影響しない部分、例えば発電機などを動かすために欠かせない燃料や、各社が災害復旧を進める上で現地にとどまったり、拠点となったりする場所などは融通し合いやすいものです。

また、船舶基地局のように特殊な環境ではあるものの場所さえ共有できれば、そこに各社の基地局を設置して復旧を進めやすくなるケースもあるでしょう。それだけに能登半島地震では、携帯各社が持つリソースを共有し、協力しながら復旧を進めることが増えていました。

さらに、2024年12月18日にはNTTグループ5社と、KDDI、ソフトバンク、そして楽天モバイルが共同で記者会見を実施。大規模災害からの早期復旧に向け、事業者間の協力体制をより強化するとしています。

具体的な取り組みは、1つ目に作業や給油などをするための拠点など、各社が持つアセットを共同で利用すること。2つ目にNTTグループとKDDIグループが保有する船舶をソフトバンクや楽天モバイルも活用できるようにし、4社が船舶での物資利用や戦場基地局などの展開を可能にすること。

そして3つ目に、東日本電信電話・西日本電信電話(NTT東西)などの固定通信事業者とも連携し、問題が生じている箇所を早期に突き止めるなどの取り組みを進めることとなります。

災害時は競争より協調が求められるだけに、30年を経て重要性が大きく高まった携帯電話のインフラをいち早く復旧するため、各社の協力体制が進んだことはとても歓迎すべきことでもあります。

ただ、携帯電話のインフラを運用するのは今後、携帯電話会社だけではなくなる可能性が高く、そこが新たな災害復旧の課題となってくるかもしれません。

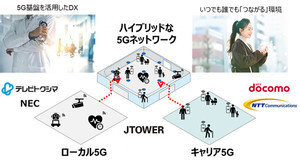

それはインフラシェアリング会社の存在です。とりわけ5Gの時代に入って以降、日本でも投資コストを抑えて広域のネットワークを整備するため、インフラシェアリング会社を活用する動きが進みつつあります。

しかし、そうした設備は通信会社ではなくインフラシェアリング会社のもの。それゆえ、例えばインフラシェアリング会社が管理する鉄塔が自然災害で倒れた場合、インフラシェアリング会社が鉄塔を戻さないと、そこに設置していた携帯電話会社の基地局も本格復旧できない、といった事態を招きかねません。

それだけに将来的には、インフラシェアリング会社の災害復旧に対する取り組みと、携帯各社との連携が強く求められることになるでしょう。

JTOWERが外資系企業に買収されたように、インフラシェアリングには国内だけでなく外資の参入も増え、その規模も千差万別となるだけに、運営会社の災害に対する意識と備えは今後大きく問われることになるのではないでしょうか。