目前に迫る「Cookie規制」とは?

最近ニュースや新聞などでも頻繁に取り上げられている「Cookie規制」という言葉をご存知でしょうか。これまで聞いたことはあるけど、なんとなく分かったつもりで詳しく理解していないという方もいるかもしれません。

まず、「Cookie」とは、Webサイトに訪れたユーザーが情報を一時保存することで、その情報を事業活動に利用できる仕組みになります。簡単に言うとWeb上の足跡みたいなものになります。

企業にとって、「Cookie」はWeb広告のリターゲティングに活用するなど、デジタルマーケティングの活動においては欠かすことのできないものでした。そのCookieが使えなくなるというマーケティング界を揺るがす事態が目前に迫っています。その背景には、近年のプライバシーやセキュリティに対する意識の高まりなどがあり、このCookieの仕組みに規制をかけようとする動きが世界中で加速しているのです。

具体的には、EUのGDPRや米国のCCPAなどの法規制、また最近になって2024年後半以降に延期となったChromeブラウザでのサードパーティーCookieのサポート完全終了といった仕様変更など、日本に限らずグローバルベースでその動きが活発になっています。

これまで企業は、さまざまな場所に散らばっていた情報を、Cookieとしてフル活用することができていました。あらゆるデータをかけ合わせていくことで、個人の人格や性向を浮き彫りにすることが比較的容易にできていましたが、Cookie規制によって、その情報を集約すること自体が難しくなってきます。そのためCookieに依存していた企業は、マーケティングや消費者との向き合いを大きく変えなくてはいけない事態となりました。

では、具体的にCookie規制が施された結果、企業のマーケティング活動はどのような流れになっていくのか考えてみましょう。ポイントは大きく2つあります。

1.顧客体験の最適化

氏名や年齢などの属性情報にとどまらず、顧客が能動的に共有する質の高い情報を蓄積し、その情報をもとにパーソナライズされたコンテンツを提供するなど、顧客体験を最適化する動きが加速していきます。

企業は、オウンドメディアやオンラインコミュニティを構築し、顧客との直接的な接点を企業が自ら運用していく傾向が強まっていくでしょう。個々のニーズを的確に捉え、まさにかゆいところに手が届く先回りした顧客体験を提供してくれる未来です。顧客一人ひとりに寄り添ったコンシェルジュが付くようなイメージと言えるでしょう。

2.信頼関係の構築

個人情報の取り扱いや利用について透明性や公平性を担保し、これまで以上にプライバシーやセキュリティに配慮した姿勢が強化されます。できる限り不安や不信を取り除き、企業と顧客が互いに信頼し合える、心地よい関係性が求められていくでしょう。

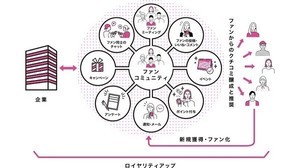

これからの時代は、オウンドメディアの開設やオンラインコミュニティの構築によって、ファンと向き合う主戦場を自らが運用していく動きにシフトしていく必要があります。企業公認のサイトであれば、ユーザーも安心して情報を開示、共有してくれるようになります。ロイヤリティの高いファンの属性情報やアクティビティデータを自社で蓄積し、あらゆる事業活動にフル活用することが求められているのです。

とはいえ、法規制や各社の動きを必要以上に恐れることはありません。メリット、デメリットを理解し、しっかりと向き合う姿勢が大切です。こういった規制などがあると、つい抜け道を探ろうとしがちですが、今後もさらに規制自体が強化されていく潮流があり、場当たり的に対処療法を施しても付け焼き刃に終わるだけです。そもそも消費者や顧客は、互いに信頼できる関係性を求めており、情報を搾取されるようなことはできる限り避けたいと考えているものです。

いま注目される「ゼロパーティデータ」とは?

企業が保有するデータにはさまざまな種類のものが存在します。以下に整理した表を掲載します。

ゼロパーティデータとは、Forresterのアナリスト、Fatemeh Khatibloo氏が2018年に提唱したもので、顧客が意図的かつ積極的に企業に共有するデータのことです。言い換えると「自分はこんな人間なんです」と企業側に積極的に伝達するようなイメージに近いかもしれません。例えば、個人のライフスタイルや趣味嗜好、商品の購入意向などがそれにあたります。

飲食に関するゼロパーティデータを例として挙げてみましょう。ゼロパーティデータは個人情報など表層的な属性データとは違い、来店する目的や嗜好、アレルギーなども把握できるようになります。そのため、従来のパーソナライズよりも、さらに一人ひとりに寄り添った顧客体験を施策ベースに落とし込むことができるようになります。

そのほかにもNetflixなどで好きな映画の種類を選んだり、アパレルのショッピングサイトで色やサイズ感の好みを聞かれたりしたことがあると思います。そういったサービスはそのデータをもとに、より自分の興味や関心などに寄り添ったサービスを選択肢として提供してくれるようになります。

これまでのマーケティング活動では、主にファーストパーティデータと呼ばれるサービスサイトの訪問履歴や個人情報など表層的な情報しか収集できませんでした。一方、ゼロパーティデータは本人の同意を得て意図的に情報を共有するため、通常では知り得ない踏み込んだ情報を集めることができます。本人が提供するということは、それだけ情報の信頼度が高いということも特徴と言えるでしょう。

ただし、ゼロパーティデータの収集、取り扱いには注意が必要であることを忘れてはなりません。消費者からすると、それだけ質の高い情報を提供するからには、リスクも背負っているという事実が伴うのです。

そのため、最も重要なことは企業と消費者の信頼関係があることがポイントになります。 企業としてプライバシーやセキュリティへの配慮、個人情報保護法などの法令を遵守することは当然のことですが、それ以外にも留意しておくとよい事項を挙げておきます。

・情報提供への同意が明示的であること

・データの取得範囲や利用目的が明確であること

・提供側に正当なメリットがあること

・拒否権があるなど、複数の選択肢があること

本質的には、愛されるブランドであることが消費者から積極的に情報を共有してもらえる一番の近道と言えるでしょう。

また質の高いゼロパーティデータを取得するには、「ファンコミュニティ」の構築がおすすめです。これは前回に詳しく述べていますので、まだお読みでない方はぜひご覧いただければと思います。

コミュニティは、共通の関心や価値観を持つ人々が集まる場であり、こうしたコミュニティ内でゼロパーティデータを収集し活用することで、より最適な顧客体験を提供することが可能になります。

これからのマーケティングは「パーソナライズ」が鍵となる

これまで述べたCookie規制、質の高いゼロパーティデータの蓄積によって、今後のマーケティングの流れはどのように変化していくのか。筆者は個々のニーズにフィットした「パーソナライズ化」がより一層加速していくと考えています。

そもそもパーソナライズとは、「一人ひとりに個別に合わせる」といった意味があります。消費者をペルソナといった抽象的なイメージ像でくくるのではなく、一人ひとりの趣味嗜好や興味関心などに合わせて、個別にカスタマイズすることで顧客体験の最適化、満足度の向上を測ることができるようになります。

アメリカのデータ調査会社IDCの予測では、世界のAI市場は2024年までに年率17%以上で拡大すると見込まれています。これまでは消費者アンケートを実施したり、購買履歴や頻度、Webサイトの訪問履歴などのデータを分析したりとデータの収集、一元管理に一定のエネルギーを費やしていました。それが、テクノロジーの進歩、AIの進化により、コンピュータが個人をより浮き彫りにすることを自動でできるようになる日が近づいているのです。

例えば、コーヒーで有名なUCC上島珈琲では、個々の嗜好に合わせたコーヒーを提案する「My COFFEE STYLE」というサービスを展開しています。毎月好きなコーヒーをサブスクリプションで購入できる仕組みがあり、このサービスの面白い点は、ECと店舗でのコーヒー体験を「味覚評価」としてデータ化し、それに基づいて、「個」の嗜好に合わせたコーヒーを提案するというパーソナライズ化に着目していることです。 (参考:https://mystyle.ucc.co.jp/)

以上、3回にわたり顧客中心のマーケティングについて、時代の流れやこれからのデータのあり方について述べてまいりました。

一貫してお伝えしたい大事なことは、事業活動の中心は、常に「顧客」であるという考えです。いつの時代も愛される企業とは、顧客を中心に据えたカルチャーが全社に浸透しているものです。どうしてもテクニカルな施策やツールによる手段ばかりに目がいってしまいがちですが、お客さまがどうしたら喜んでくださるのか。ごくシンプルな問いを忘れてはなりません。筆者自身の自戒も込めて、初心を忘れずに日々の業務に臨みたいものです。

ここまでお読みいただいた皆さま、ありがとうございました。それぞれのお仕事にお役立ていただけますと幸いです。ファンコミュニティや顧客中心の経営にご興味がありましたら、遠慮なくご相談ください。