2025年、あらゆる業界でAI技術の導入が広がろうとしている。並行して拡大するAI対応のデータセンターは、益々その高密度化が加速し、ニーズの変化によって使われる技術も進歩が著しい。このシリーズでは、かつてないほどにデータセンター業界が注目を浴びる今、求められるテクノロジーの変化やトレンドを追ってみたい。

DCIMでデータセンターの異常を検知しダウンタイムを低減

近年は、AIシステムの普及に伴ってデータセンターにおけるホワイトスペース(IT機器が設置されるエリア、サーバルーム)の構成が複雑化し、大量の電力消費や熱の発生など新たな課題が発生している。国際エネルギー機関(IEA)が2024年1月に発表した「Electricity 2024−Analysis and forecast to 2026」によると、データセンターやAIなどによる2022年の世界の電力消費量は約4,600億kWhであり、全体の電力消費量の約2%を占めると報告された。

さらに、IEAは2025年4月に発表した「Energy and AI」において、データセンターの電力消費量は2030年までに約9,450億kWhとなり、2022年から倍増するとの見通しを明らかにした。これは、現在の日本の総電力消費量をも上回る規模になるが、その消費電力のうち約30~40%が冷却のために使われている。このようなシステムの発熱を効率的に冷却し、冷却にかかわる電力をどのようにコントロールするかが、これからの地球環境にも大きな影響を与える重要な課題になってきた。

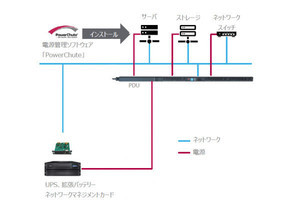

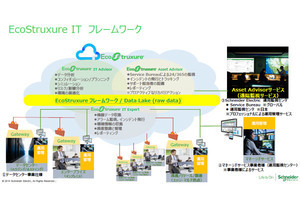

そうした電力や熱と冷却に関する課題の解決を考える上で、重要なキーワードが「DCIM(Data Center Infrastructure Management)」の活用だ。本来、DCIMとは、データセンターの設備や機器を統合的に管理することを目的としたシステムになる。すなわち、サーバやストレージをはじめとするITインフラだけでなく、UPS(無停電電源装置)や空調設備などデータセンターの各種ハードウェアに対して、不具合や故障の監視だけでなく、さまざまな異常の傾向を事前につかんで初動対応を行う。それによって、障害時にシステムが停止した際のダウンタイムを低減させる役割を担っている。

設計段階で気流と熱量をシミュレーションするCFD

DCIMの概念自体は、1980年代頃からサーバ向けのUPSなどを管理するニーズから生まれている。その後データセンターが普及し始め、電力の消費効率(PUE)やハードウェアの冷却などを管理する必要が出てきたことで、DCIMのベースが出来上がった。そして、AI時代の今、DCIMで特に重要な役割になるのが、消費電力管理と効率的な冷却設計を支援することだ。

DCIMはデバイスレベルで消費電力を監視し、インテリジェントに冷却を最適化することで、ただ冷やすだけでなく環境に合わせた最適な冷却を行うことも可能だ。一方で、データセンターやサーバルームの熱の影響を考える際には、設計の段階からしっかりといろんなことを考慮する必要がある。すなわち、設計段階でさまざまなツールを活用して事前に冷却設計のシミュレーションを行っておくことが、実際にデータセンターを運用していく上でのさまざまなリスク低減につながる。

とはいえ、実際に目で見ることができない空気の流れや温度分布を把握することは容易ではない。したがって、どうすればデータセンターやサーバルーム全体を効率的に冷やせるのかを判断することは非常に難しい。そこで注目されているのが、数値流体力学を活用したCFD(Computational Fluid Dynamics)ツールだ。

もともとCFDは、F1マシンの流体解析など、空気の流れをシミュレーションして、気流を最適に理解するためのツールとして活用されていた。DCIMにおいては、サーバラックや空調機器の配置によって影響されるサーバルームの空気の流れをシミュレーションし、レイアウト設計にも活用できるなど、データセンターに特化したCFDが必要とされる。AI時代のデータセンターでは環境が複雑化しているので、こういったツールの活用はますます重要になってくるだろう。

データセンターのオペレーターがCFDを活用するメリット

CFDを活用するユーザーとしては、3つのタイプが考えられる。1つ目のタイプはデータセンター事業者において、データセンターを設計するデザイナーで、顧客のリスクを軽減しながら、できるだけエネルギー消費を最小化する設計やレイアウトの構築にCFDを活用する。2つ目はデータセンターを構築するシステムインテグレーターで、デザイナーの設計通りにハードウェアやソフトウェアが動作することを確認するためにCFDを活用する。そして3つ目が、実際にデータセンターを運用するオペレーターで、日々障害がないかを監視したり定期的にメンテナンスする際にCFDを活用する。

例えば、データセンターを設計するデザイナーや構築に関わるシステムインテグレーターは、画面上にデータセンターのレイアウトを描き、その仮想空間の中にサーバラックや空調機器などを設置しながら、気流と温度分布をシミュレーションする。その結果をもとに、何度もトライしながら効率的に冷却できるレイアウトを完成させていく。

一方、データセンターを運用するオペレーターは、日頃からIoTセンサーなどを利用してリアルタイムに温度上昇などを監視しなければならないが、空調設計はサーバ運用とは分野が異なるため、専門的な知識が必要になる一般的なCFDを自分たちで扱うことは難しい。さまざまな要因によってデータセンター内にホットスポットが発生し、レイアウトを手直ししたいとなった場合でも、コンサルタントに依頼するか、アウトソーシングを利用してシミュレーションしてもらうことになる。そうした運用では、コストも工数もかかってしまう。

その間も無駄なエネルギー消費を看過しながら運用することになるが、もし空調設計に関する高度な専門知識がなくても利用できるCFDがあればどうだろう。オペレーター自身が気流や温度分布をシミュレーションできるようになれば、早期に最適なレイアウトが設計でき、自らサーバラックや空調機器などのレイアウトを変更すれば、運用に関わるロスも極力抑えられるだろう。

データセンターの運用にも重要な役割を持つCFD

CFDと呼ばれるツールはさまざまな分野で活用されているが、データセンターに特化したCFDに関しては2025年8月時点で4社からしか提供されていない(2025年弊社調べ)。その1つ、シュナイダーエレクトリックが提供するCFDを例にすると、画面上にデータセンターのレイアウトを作成してサーバラックや空調機器などを配置し、冷却設計をシミュレーションする。すると、温度が高いところや低いところを色分けして視覚的に把握できる。ツールはクラウド上に実装され、Webブラウザベースで使うことができるため、サーバへのインストールも必要がない。

CFDはDCIMのカテゴリーの1つだが、あくまでも設計ツールでありデータセンターの運用を直接支えるツールではない。とはいえ、今後はDCIMの重要な役割となっているエネルギー消費量の削減やサステナブルなデータセンターの運用、さらにはレジリエンスとよばれる障害時の迅速な復帰にも貢献する、データセンターの運用に必要不可欠なツールになっていくと考えている。