文書の作成において、よく悩みの種となるのが「見出しをどのように装飾するか?」という問題だ。文字サイズを大きくして太字を指定する、というシンプルな書式指定でも構わないが、「もう少し装飾したい」と考える方もいるだろう。そこで今回は、見出しの装飾に「段落罫線」を活用する方法を紹介していこう。

段落罫線の描画方法

文書のタイトル文字などを装飾する際に「下線」の書式を利用する方もいるだろう。以下の図は、文書のタイトル文字に「下線」の書式を指定した例だ。

もちろん、このような手法で文書を作成しても何も問題はない。ただし、下線は「文字の下」に線を描画するだけの書式であり、細かな設定を行えないため、応用範囲は限定的になる。そこで「段落罫線」を使って文字を装飾する方法も覚えておくとよい。

まずは、段落罫線の初歩的な使い方から紹介していこう。段落に対して罫線を指定するときは「段落全体」を選択しておくのが基本だ。

続いて「罫線」コマンドをクリックし、「罫線を描画する位置」を選択する。たとえば、段落の下に罫線を描画するときは「下罫線」を選択すればよい。

段落全体を対象に、指定した位置に罫線が描画される。以下に示した図では文字と罫線が離れすぎているように感じるが、この修正方法については後ほど詳しく紹介する。

なお、段落罫線を利用するときは「段落全体」を選択するように注意しなければならない。段落内の「一部の文字」だけを選択した場合は、「罫線を描画する位置」に関係なく、文字を四角く囲む罫線が描画される。

上図は、段落の最後にある「改行」を選択しないで罫線を指定した例だ。このように改行の選択を忘れてしまうと、「文字の罫線」が描画されてしまう。段落全体を選択するときは、マウスをドラッグするのではなく、トリプルクリックを利用したほうが確実だ。

罫線の書式を指定するには?

種類/色/太さを指定して罫線を描画したい場合もあるだろう。この場合は段落全体を選択し、「罫線」コマンドから「線種とページ罫線と網かけの設定」を選択する。

以下の図のようなダイアログが表示されるので、

- 設定対象が「段落」になっていることを確認する

- 罫線の種類/色/太さを指定する

- 罫線を描画する位置を指定する

という手順で作業を進めていく。手順3の操作は、右側にある4つのボタンをクリックしてオン/オフを切り替えることにより指定する。

以下の図は、段落の下に「太さ2.25ptの罫線」を描画した例だ。ただし、文字と罫線が離れすぎているためバランスが悪い。

続いては、「罫線と文字の間隔」や「罫線の長さ」を調整する方法を紹介していこう。

罫線と文字の間隔、罫線の長さを調整するには?

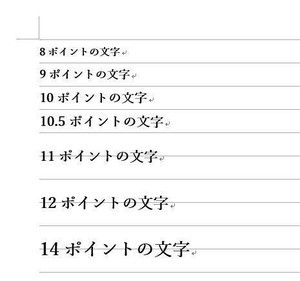

本連載の初回でも紹介したように、各段落の行間は「文字サイズ」に応じて自動的に変化する仕組みになっている。「定期点検のお知らせ」には26ptという大きな文字サイズが指定されているため、3行分の行間が確保されている。

このため、文字と罫線が離れすぎている状態になってしまう。これを改善するには、行間を適切な大きさに修正しなければならない。「段落」グループの右下にある「小さな四角形」をクリックする。

「段落」ダイアログが表示されるので、行間に「固定値」を選択し、間隔に「pt単位の数値」を指定する。これで行間を好きな値に変更できる。なお、行間の指定方法については連載第1回で詳しく紹介しているので、よくわからない方は先に一読しておくとよい。

このように行間を自分で調整してやると、文字と罫線が離れすぎている問題を解消できる。

「罫線の長さ」を調整する方法も紹介しておこう。こちらは、左右のインデントで指定する。インデントも「段落」ダイアログで指定できるが、こちらは「レイアウト」タブのリボンを使ったほうが結果を見ながら作業できて便利だ。「レイアウト」タブを選択し、「左」と「右」に適当な数値を指定する。

段落を「中央揃え」で配置している場合は、左右のインデントに同じ値を指定すると、中央揃えを維持したまま「罫線の長さ」を自由に変更できる。あわせて覚えておくとよいだろう。

このように「段落罫線」を使ってタイトル文字などを装飾することも可能である。「下線」と比べると設定すべき項目が多くて少し面倒ではあるが、文書作成の幅を広げるためにも、使い方を学んでおくとよいだろう。

本文の「見出し」に罫線を活用する

段落罫線を使った装飾は、本文の「見出し」にも活用できる。むしろ、こういった活用方法のほうが一般的かもしれない。ひとつ例を紹介しておこう。

「見出し」の段落全体を選択し、「罫線」コマンドから「線種とページ罫線と網かけの設定」を選択する。

今回の例では、「色」と「太さ」を指定して、段落の「下」に罫線を描画するように指定した。

結果は以下の図に示した通り。現時点では2行分の行間が確保されているため、文字と罫線が離れすぎている。先ほどと同様に、行間を変更することによりバランスを整えていこう。

たとえば、行間を「18pt」に変更すると、以下の図のような配置になる。これでバランスを整えられたが、すぐ下にある本文との間隔が近すぎる。こちらは「段落後」の書式で間隔を調整しよう。

「段落後」の書式は「段落」ダイアログで指定できるが、こちらも「レイアウト」タブを使ったほうが簡単だ。「段落後」の書式を変更したいときは、「後」に適当な数値を指定してやればよい。今回の例では、段落後の間隔に「0.4行」を指定した。

これで、本文との間隔を整えられる。以下の図において、(上の見出し)は「フォント/文字サイズ/文字色/太字」の書式を指定しただけの段落となる。一方、(下の見出し)は「段落罫線」を描画して「行間/段落後」の書式を調整したものとなる。

段落罫線を利用することで、デザインの幅が広がることを実感できるだろう。ほかにも、段落罫線を装飾に活用できる例はいくつかある。ということで、次回は「下」だけでなく、「上」や「左右」の罫線も描画した場合のバランス調整方法について詳しく紹介していこう。