Wordは、1行=18ptに初期設定されている。ただし、1ページあたりの「行数」を変更すると、それに応じて“1行の高さ”も自動調整されることに注意しなければならない。このため、必ずしも1行=18ptになるとは限らない。

今回は、上下の「余白」の設定も含めて、「行数」と「行送り」の関係を詳しく見ていこう。地味な話ではあるが、Wordを理解するうえで非常に重要な考え方となるので、その仕組みをよく理解しておきたい。

行数の指定と行送り(1行の高さ)の関係

1ページあたりの「行数」を指定して文書を作成するケースもあるだろう。そこで、今回は「行数」と「行送り」の関係について詳しく説明しよう。

「レイアウト」タブを選択し、「ページ設定」グループの右下にある「小さな四角形」をクリックすると、「ページ設定」ダイアログが表示される。1ページあたりの「行数」は、この設定画面で変更できる。ちなみに、それぞれの初期値は「行数」が36行、「行送り」が18ptという値になっている。

まずは、「行数」を初期値(36行)よりも少なくするケースを見ていこう。たとえば「行数」を30行に変更すると、「行送り」の値が自動的に21.9ptに変更される。

「行送り」は“1行の高さ”を示す数値と考えればよい。上図のように設定を変更した場合、各行が21.9pt間隔で配置されることになる。

状況を把握しやすくなるように、グリッド線を表示した様子も紹介しておこう。「表示」タブにある「グリッド線」をオンにする。すると、“1行の高さ”を示すグリッド線を表示できる。この間隔が「行送り」=“1行の高さ”となる。

初期設定と比べて「どれくらい変化しているのか?」を比較した図も示しておこう。以下の図は、左側が初期設定における“1行の高さ”(18pt)、右側が「行数」を30行に変更したときの“1行の高さ”(21.9pt)を示している。

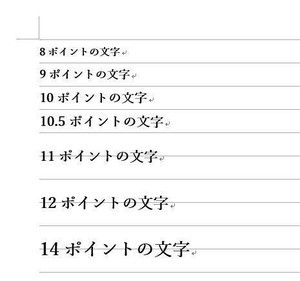

同じA4サイズの用紙であれば、行数を少なくするほど“1行の高さ”は大きくなっていく、ということは容易に理解できるだろう。そして“1行の高さ”が大きくなれば、そのぶんサイズの大きい文字を1行に収めることが可能となる。以下の図は、本文の文字サイズを12ptに変更した例だ。

通常、フォントが游明朝の場合、10.5ptまでの文字が1行に収まり、それより大きい文字は2行以上の行間が確保される仕組みになっている(詳しくは連載第1回を参照)。これが初期設定(1行=18pt)における基本的な考え方となる。

一方、1ページあたりの「行数」を減らした場合は、それに応じて“1行の高さ”も大きくなる。このため、10.5ptより大きい文字サイズも1行に収まるようになる。こういった理屈を理解できるようになれば、それだけ「行間について詳しくなった」といえるだろう。

要は、“1行の高さ”が18ptより大きくなれば、その中に収められる文字サイズも大きくなる、というのが基本的な考え方だ。

初期設定における「下の余白」の誤差

続いては、初期設定(行数:36行、行送り:18pt)のときに生じている“ナゾの隙間”について解説していこう。グリッド線を表示した状態で各ページの最下部をよく見ると、「本文の領域」と「余白」の間に若干の隙間があることに気付くと思う。

なぜ、このような隙間が生じてしまうのか? これを理解するには「用紙サイズ/余白/行数/行送り」について数値の整合性を確認していく必要がある。

まずは「余白」の初期値から確認していこう。「ページ設定」ダイアログの「余白」タブを見ると、用紙の「上の余白」は35mm、「下の余白」は30mmに初期設定されていることを確認できる。

A4サイズの長辺は297mmなので、上下の余白を除くと、297−35−30=232mmが「本文の領域」として使えるサイズになる。一方、「行数」と「行送り」は、それぞれ36行、18ptに初期設定されており、そのサイズは36行×18pt=648ptになる。これをミリ単位に換算すると約228.6mmになる。これは先ほど求めた232mmより約3.4mm小さな値になる。つまり、「本文の領域」と「36行分の高さ」は一致していないことになる。このサイズの差が、先ほど示した“ナゾの隙間”の正体となる。

このことを考慮すると、実際のページ下部の余白は30mmではなく、そこに約3.4mmを加えた約33.4mmになる。これがWordの初期設定における、本当の意味での“ページ下部の余白”となる。些細な問題に見えるかもしれないが、「行数」や「行送り」の指定方法にも関連する内容なので、その理屈をよく理解しておきたい。

では、「36行分の高さ」と「本文の領域」のサイズを一致させるには、どうしたらよいだろうか? この場合は「ページ設定」ダイアログを開いて、「行数」を36行に指定しなおす必要がある。具体的には、上のボタンをクリックして「行数」を37行に変更し、その後、下のボタンをクリックして「行数」を36行に戻す、といった操作を行えばよい。すると「行送り」が18.25ptに変化するのを確認できる。

このように「行数」の値を変更すると、そのつど「行送り」が再計算される仕組みになっている。上図の場合、1ページあたりの「行数」が36行になるように(本文の領域)÷(36行)が計算され、その結果が「行送り」として表示されることになる。

「OK」ボタンをクリックして設定変更を確定すると、「本文の領域」と「余白」の間にあった隙間が解消されているのを確認できる。今回の例の場合、「36行分の高さ」は36行×18.25pt=657ptになる。ミリ単位に換算すると約231.775mmだ。約0.225mmの誤差はあるものの、「本文の領域」と「36行分の高さ」がほぼ一致していることを確認できる。

このように「行数」を指定した場合は、「本文の領域」を等分割する計算が行われ、その結果が「行送り」として自動指定される。一方、「行送り」を指定した場合は、指定した間隔で1行ずつ行を確保していき、その結果が「行数」として表示される仕組みになっている。もちろん、「本文の領域」÷「行送り」が必ずしも整数になるとは限らない。小数点以下の端数は、ページ下部に隙間として残ることになる。

少し難しくなってきたので、いちど話をまとめておこう。「行数」と「行送り」の設定は連動しているが、「どちらを指定するか?」で結果が異なる仕組みになっている。

◆「行数」を指定した場合

「行数」を優先する指定方法。「本文の領域」を等分割する計算が行われ、その計算結果が「行送り」として自動指定される。

◆「行送り」を指定した場合

「行送り」=“1行の高さ”を優先する指定方法。「本文の領域」÷「行送り」が計算され、その整数部分が「行数」として表示される。小数点以下の端数は隙間として処理される。

ちなみに、Wordの初期設定は「行送り」を18ptにすることが優先されている。つまり、「本文の領域」に18pt間隔で行を確保していくと36行分を確保できました、ということになる。厳密には約36.5行という結果になるが、この端数(約0.5行)には文字を配置できないので隙間として処理される。

上下の余白サイズを変更した場合は?

1ページあたりの「行数」は、上下の余白サイズにも影響を受ける。ということで、続いては「余白」のサイズを変更したときの挙動を見ていこう。

先ほど紹介したように、用紙の「上」の余白は35mm、「下」の余白は30mmに初期設定されている。これらの余白を小さくして、それぞれ20mmに変更したのが以下の例だ。

用紙サイズはA4のまま変更していないので、上下の余白を小さくしたぶんだけ「本文の領域」は大きくなる。その結果、1ページあたりの「行数」は40行に増える。このように、「行数」は「上下の余白」にも影響を受ける設定項目となる。

ページ最下部の状況も確認しておこう。初期設定の場合と同じく、「本文の領域」と「余白」の間に若干の隙間が生じている。

先ほど説明したように、Wordは「行送り」が18ptに初期設定されている。これは「余白」のサイズを変更したときも変わらない。よって、以前よりも広くなった「本文の領域」に18pt間隔で行を確保しなおすことになる。その結果、「40行分を確保できました」というのが現在の状況だ。もちろん、(本文の領域)÷(18pt)が割り切れるとは限らないので、端数が出た場合は隙間として処理される。

これを、ちょうど40行にするには「行数」を40行に再指定してあげる必要がある。すると、「行送り」が18.2ptに変化し、「本文の領域」と「40行分の高さ」がほぼ一致するようになる。

要は、「行数」を優先するか、それとも「行送り」を優先するかの問題であり、基本的には先ほど説明した内容と同じ考え方だ。

初期値より行数を増やした場合は?

最後に、「行数」を初期値(36行)より増やしたときの挙動について紹介していこう。この場合、非常に厄介な問題が発生してしまう可能性がある。

以下の図は「行数」を38行に変更した場合の例だ。行数を増やした結果、「行送り」は17.3ptに自動変更されている。

この場合、もともと18ptあった“1行の高さ”が17.3ptに縮小されることになる。よって、1行に収まる文字サイズも小さくなる。その結果、10.5ptの文字が1行に収まらなくなり、「本文が2行間隔で配置されてしまう……」といったトラブルが発生する。

これは非常に厄介な問題で、解決するには以下のいずれかを施す必要がある。

- (A)上下の余白を小さくする

- (B)標準の文字サイズを小さくする

- (C)本文のフォントを変更する

(A)の対策法は、上下の余白を小さくして18pt以上の「行送り」を確保する手法だ。たとえば、上の余白を30mm、下の余白を25mmに変更する。その後、「行数」に38行を指定しなおすと、「行送り」は18.05ptになり、初期値(18pt)よりも大きくなる。これで本文が2行間隔で配置される問題を回避できる。

(B)の対策法は、“標準の文字サイズ”を小さくして本文を1行に収める手法だ。そのつど文字サイズを指定するのは大変なので、「標準」スタイルの書式を変更することにより対応するとよいだろう。「標準」スタイルを右クリックし、「変更」を選択する。

「標準」スタイルの書式を指定する画面が表示されるので、文字サイズを10.5ptより小さい値に変更して「OK」ボタンをクリックする。

“標準の文字サイズ”が変更され、本文が1行の間隔に収まるようになる。ただし、当然ではあるが、本文の文字サイズは小さくなってしまう。

(C)の対策法は、“本文のフォント”を変更して本文を1行に収める手法だ。具体的には、「デザイン」タブにある「フォント」をクリックし、“本文のフォント”が「MS系」や「HG系」のフォントになる項目を選択すればよい。ちなみに、各項目に表示されているフォントは、上段が“見出しのフォント”、下段が“本文のフォント”となっている。

連載第1回でも紹介したように、1行に収まる文字サイズはフォントによっても変化する。よって、より大きな文字サイズを1行に収められる「MS系」や「HG系」のフォントを選択することで、問題を解消できる場合もある。たたし、当然ながら、本文のフォントが変更されてしまうことに注意しなければならない。

このように「行数」を増やすと、厄介な問題が発生してしまうケースが少なくない。最も手軽な解決法は、上下の余白を小さくすることだ。それができない場合は、本文の文字サイズを小さくするか、もしくはフォントを変更する、というのが一般的な対策法になる。

ほかにも、「標準」スタイルの行間を「固定値:17.3pt」に変更するなどの対策法もあるが、こういった対策法を考えるときにもWordの知識が役に立つ。そのためにも、Wordについて深く学んでおく必要があるだろう。