タブ位置には、タブにより生じた隙間を「……」などの線でつなぐ「リーダー」という機能が装備されている。今回はリーダーの使い方を紹介していこう。また、「縦線」のタブ位置、タブ位置と文字サイズの関係など、タブを使用する際に覚えておくべき補足事項についても紹介しておこう。

リーダーの活用

タブ位置を使って文字を整列させる際に、リーダーを活用するのも効果的な手法となる。まずは、リーダーの使い方から紹介していこう。以下の図は、14字の位置に設定したタブ位置にリーダーを追加した例だ。

このように各項目を点線でつないだリストを作成する場合にリーダーが活用できる。上図を例に、その設定手順を紹介していこう。

以下の図のように、タブを含めた形で文字を入力する。続いて、これらの段落を選択した状態で「段落」グループの右下にある「小さい四角形」をクリックする。

「段落」ダイアログが表示されるので、「タブ設定」ボタンをクリックして「タブの設定画面」を呼び出す。今回は、14字の位置を基準に「右揃え」で文字を配置するので、タブ位置に「14」と入力し、配置に「右揃え」を選択する。さらに「リーダーの種類」を選んで「設定」ボタンをクリックする。

これでリーダーのあるタブ位置を指定できる。念のため、設定内容を確認しておこう。テキストエリアに表示された「14字」のタブ位置をクリックして選択すると、配置に「右揃え」、リーダーに「(5)………」が選択されるのを確認できる。これを確認してから「OK」ボタンをクリックする。

タブ以降の文字が14字の位置を基準に「右揃え」で配置される。また、タブにより生じた隙間が自動的にリーダーで埋められる。

以上が、リーダーを追加するときの操作手順だ。タブ位置の基本的な使い方を知っていれば、リーダーの追加も問題なく行えるだろう。ポイントは「リーダーの種類」を選択してから「設定」ボタンをクリックすること。これさえを覚えておけば、問題なくリーダーを活用できるはずだ。

先ほどの例では「右揃え」のタブ位置を使用したが、もちろん「左揃え」などのタブ位置にもリーダーを追加できる。以下の図は、10字の位置を基準に「左揃え」で文字を配置するタブ位置に「(5)………」のリーダーを追加した例だ。完成イメージを想像しやすいように、「編集記号の表示/非表示」をオフにした画面を掲載してある。

なお、上図に示した例は、最後の行だけ“肩書きの文字”が存在しないため、少し違和感のある表示になっている。このような場合は、最後の行(段落)だけを選択した状態で「リーダーなし」のタブ位置に再設定してやるとよい。すると、最後の行だけリーダーを削除できるようになる。

このように、「表にするほどではないが、文字を見やすく配置したい」といった場合に「リーダーありのタブ位置」が活用できる。ビジネス文書でもよく使われる文字の配置方法なので、その設定方法を必ずマスターしておく必要があるだろう。

ルーラーを使ったタブ位置の追加

ここからは、タブを使用するときに覚えておくと便利な機能や必須知識を、小ネタ集のような感じで紹介しよう。

まずは、ルーラーを使って“新しいタブ位置”を設定する方法だ。ルーラーの左上部分をよく見ると、以下の図に示したようなアイコンが表示されているのを確認できる。このアイコンをクリックすると、タブ位置の種類が「左揃え」→「中央揃え」→「右揃え」→「小数点揃え」→「縦線」と変化していく。

さらにアイコンをクリックすると、「1行目のインデント」→「ぶら下げインデント」という具合にアイコン表示が変化していくが、これらはタブ位置の設定ではないので、今回は無視することにする。

ルーラーを使って“新しいタブ位置”を設定するときは、以下の手順で操作を進めていけばよい。

- (1)上図に示したアイコンをクリックして「タブ位置の種類」を指定する

- (2)タブ位置を設定する段落を選択する

- (3)ルーラー上をクリックする

すると、手順(3)でクリックした位置に、手順(1)で指定したタブ位置が設定される。上図に示した例の場合、7字付近の位置に「左揃え」のタブ位置が追加され、それに合わせて文字の配置も変更されることになる。

このように、ルーラーを使って目分量で“新しいタブ位置”を設定することも可能だ。タブ位置が“キリのよい数値”にならなくても構わないという場合は、この方法でタブ位置を設定していくとよいだろう。

「縦線」のタブ位置

続いては、これまで説明を省略していた「縦線」のタブ位置について補足しておこう。このタブ位置は、指定した位置に縦線を描画する機能となる。

具体的な例を用いて解説していこう。以下の図は、7字と12字の位置に「左揃え」のタブ位置を指定した例だ。ここに「縦線」のタブ位置を追加してみよう。

今回は、6字の位置に「縦線」を描画することにする。よって、タブ位置に「6」と入力し、配置に「縦線」を選択してから「設定」ボタンをクリックする。

同様の手順で、11字の位置にも「縦線」のタブ位置を追加すると、設定画面は以下の図のようになる。この状態で「OK」ボタンをクリックする。

すると、6字と11字の位置に「縦線」が描画されるようになる。なお、完成イメージを把握しやすいように、以下の図は「編集記号の表示/非表示」をオフにした画面を掲載してある。

このように「縦線」のタブ位置は、少し特殊な機能を持つタブ位置となる。他のタブ位置のように、文字の配置方法を指定する機能は備えられていない。指定した位置に「縦線」を描画する機能であり、文字の配置には影響を及ぼさない。実際に利用する機会はあまり多くないが、念のため、覚えておくとよいだろう。

タブ位置と文字サイズの関係

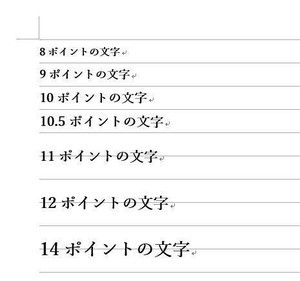

最後に「タブ位置」と「文字サイズ」の関係について補足していこう。これまで「X字」という形でタブ位置を指定してきたが、この「X字」は標準の文字サイズ(字送り)を基準にした単位であり、初期設定では1字=10.5ptとなる。

以下の図は、7字の位置に「左揃え」のタブ位置を設定した例だ。各段落の文字サイズは9pt/10.5pt/12pt/14pt/16ptという具合に、段落ごとに変化している。

ここで注意すべきポイントは、文字サイズに関係なく、タブ位置の1字=10.5ptとして処理されることだ(初期設定の場合)。7字の位置にタブ位置を設定した場合、タブ以降の文字は10.5pt×7=73.5ptの位置から開始されることになる。各段落の文字サイズは関係ない。

よって、10.5pt以外の文字サイズを使用しているときは、「実際の文字数」と「タブ位置に指定する字数」は一致しない、ということを頭に入れておく必要がある。

「X字」という指定方法は便利な部分もある反面、混乱を招く原因にもなる。これまでに説明した書式の中では、「字下げ/ぶら下げ」と「均等割り付け」だけが1字=現在の文字サイズになる例外的な存在といえる。それ以外の書式は、1字=標準の文字サイズ(10.5pt)と考えるのが基本だ。

もちろん、標準の文字サイズ(字送り)をカスタマイズした場合は、それに応じて「1字」の基準も変化する。Wordの仕組みを理解するうえで“最も難しい部分”ともいえるので、この機会に頭を整理しておくとよいだろう。