現在、Wordは仕事に欠かせないアプリとなっている。しかし、Wordの本質をよく理解しないまま、適当に使っている方も多いのではないだろうか? そこで本連載では、Wordを自由自在に使いこなすための知識やテクニックを紹介していく。第1回目は、初心者の方が最もつまずきやすい「行間」に関する疑問を解消していこう。

機能が不十分な「行と段落の間隔」コマンド

Wordに不慣れな初心者でも、書体(フォント)や文字サイズ(フォント サイズ)、文字色(フォントの色)などの書式は問題なく指定できる方が多いだろう。では、「行間」の指定はどうだろうか?

行間の仕組みを理解するには、Wordならではの「行」の考え方を理解しておく必要がある。そこで第1回目は「なぜ行間は指定しづらいのか?」と「行間の基礎知識」について紹介していこう。

よく「Wordは行間を指定しづらい」と言われるが、これは「リボンに適切なコマンドが用意されていないこと」が最大の原因と考えられる。いちおう「ホーム」タブに「行と段落の間隔」というコマンドが用意されているが、このコマンドは大雑把な行間しか指定できないため、実際にはほとんど役に立たない。

具体的な例を紹介しておこう。段落を選択して「行と段落の間隔」から「2.0」を選択すると、その段落の行間を2行分に広げることができる。

以下の図は、2つある段落のうち下の段落だけ行間を「2.0」に変更した例だ。ちなみに、各段落には同じ文章が入力されている。

状況を把握しやすくなるように、グリッド線を表示した例も紹介しておこう。「表示」タブを選択して「グリッド線」をONにする。

この図をみると、上の段落は1行間隔(初期値)、下の段落は2行間隔で文字が配置されていることを確認できる。

このように「行と段落の間隔」を使って行間を変更することも不可能ではないが、指定できる値は1.0/1.15/2.0/2.5/3.0の5種類しかなく、行間を細かく調整することはできない。また、行間を初期値(1行)より狭くする選択肢も用意されていない。

このため、「行間を少しだけ広くしたい」とか、逆に「行間を少しだけ狭くしたい」といった要望には対応できない。結局のところ、ほとんど使い道のないコマンドになってしまっている。

少し話は逸れてしまうが、グリッド線の初期設定についても補足しておこう。「レイアウト」タブにある「配置」コマンドをクリックし、「グリッドの設定」を選択する。

すると、以下の図のような設定画面が表示される。最初は、行グリッド線の間隔に「0.5行」、行グリッド線を表示する間隔(本)に「2」が指定されているはずだ。

これは「0.5行間隔のグリッド線をひとつ飛ばしで表示する」という設定になる。つまり、0.5行×2=1行間隔のグリッド線が表示されることになる。これがグリッド線の初期設定だ。少し変わった設定になっているが、1行間隔でグリッド線が表示されることに変わりはない。念のため、覚えておくとよいだろう。

行間を自由に選択するには?

話を元に戻して、「行間」を自由に指定する方法を紹介していこう。行間を好きな間隔に変更するときは、段落を選択した状態で「行と段落の間隔」から「行間のオプション」を選択しなければならない。

もしくは、「段落」グループの右下にある「小さな四角形」をクリックしてもよい。1回のクリックで操作が完了するため、こちらの方が効率的な操作方法といえるだろう。

いずれの操作を行った場合も「段落」ダイアログが表示される。まずは、行間の設定項目に「固定値」を選択する。

続いて、間隔に「pt単位の数値」を指定し、「OK」ボタンをクリックする。

これで行間を「指定した間隔」に調整できる。上図に示した例の場合、24pt間隔の行間で文字が配置されるようになる。

ちなみに、Wordの「1行」は「18pt」に初期設定されているため、今回の例は1.5行分の行間を指定したことになる(24÷18=1.5)。もちろん、この方法で初期値よりも狭い行間に変更することも可能だ。この場合は、18ptより小さい値を指定してやればよい。

このように、行間を細かく指定するには「段落」ダイアログを利用しなければならない。リボンだけでは対応できないため、「行間の指定方法がわからない」という初心者が多いのも自然な流れかもしれない。

Wordの使い方をよく知っている中級者・上級者にとっても、行間の指定は面倒な作業といえる。「段落」ダイアログを呼び出して適当な数値を指定してみたものの、まだ行間が広すぎる(または狭すぎる)という結果になってしまうケースもある。この場合、もういちど「段落」ダイアログを呼び出して、数値を微調整しなければならない。つまり、同じ作業を何回も繰り返す羽目に陥ってしまうのだ。だから「行間の指定は面倒くさい」となってしまう。

文字サイズを指定するときのように、リボンに数値を直接入力して、その場で結果を見ながら行間を指定できればよいのだが、残念ながら、そのような仕様にはなっていない。

行間の基礎知識(1) ~文字サイズとの関係~

続いては、行間に関連する基礎知識をいくつか紹介しておこう。行間を初期値(1行)のまま作業を進めていくときに必須となる知識なので、必ず覚えておくこと。

ある程度、Wordを使った経験がある方なら気付いていると思うが、各段落の行間は「文字サイズ」に応じて自動調整されるようになっている。たとえば、文字サイズを10.5pt(初期値)から16ptに変更すると、自動的に2行分の行間が確保される。

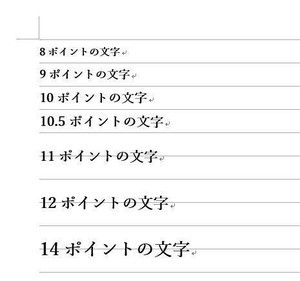

フォントの初期値となる「游明朝」の場合、10.5ptまでの文字サイズが1行に収まり、それ以上の文字サイズを指定すると、行間が2行、3行、……と増えていく仕組みになっている。

このため、11pt以上の文字サイズを指定すると、急に行間が広くなったように感じてしまう。その一方で、文字サイズを10pt以下にしても行間は1行のまま変わらない。このため、10pt以下の小さな文字を指定したときも「行間が広すぎる」と感じてしまうことがある。

これらを最適な行間に修正するには、先ほど示したように「pt単位の数値」で行間を指定しなければならない。

行間の基礎知識(2) ~フォントとの関係~

「文字サイズ」だけでなく、「フォント」を変更したときも行間が自動調整される場合がある。続いては、フォントと行間の関係について見ていこう。

以下の図は、文字サイズに12ptを指定した例だ。11pt以上の文字サイズになるため、2行分の行間が自動的に確保されている。

この段落のフォントを「MS Pゴシック」に変更すると、行間が1行分に自動調整される。文字サイズは12ptのまま変更していないのに、「勝手に行間が変更される」という不思議な現象が発生してしまうのだ。

これはフォントごとに「1行に収まる文字サイズ」が異なることが原因だ。代表的なフォントを例に説明していこう。

以下の図は、「游明朝」と「MS Pゴシック」、「HGP ゴシックM」について、文字サイズと行間の関係を比較したものだ。先ほど説明したように、「游明朝」は10.5ptまでの文字サイズが1行に収まっている。一方、「MS Pゴシック」と「HGP ゴシックM」は13.5ptまでの文字サイズが1行に収まることを確認できる。

よって、12ptの「游明朝」を「MS Pゴシック」に変更すると、その行間は「2行」→「1行」に自動変更される。このように、フォントごとに「1行に収まる文字サイズ」が異なることも行間の考え方を難しくする要因といえる。

「1行に収まるのは10.5ptまで」という話は、「游明朝」や「游ゴシック」などのフォントに限った話であり、すべてのフォントに共通するルールではない。MS系やHG系のフォントは、13.5ptまでが1行に収まるようになっている。

他のフォントについても見ていこう。「BIZ UDPゴシック」などのBIZ系のフォントも13.5までが1行に収まる。一方、UDデジタル系のフォントは11.5ptまでが1行に収まるようになっている。

そのほか、Noto系のフォントは9.5ptまで、「メイリオ」は9ptまでが1行に収まるようになっている。これらのフォントは、標準の文字サイズである10.5ptでも2行分の行間が確保されてしまうため、Wordでは「かなり使い勝手の悪いフォント」といえる。

少し頭が混乱しているかもしれないので、いちど整理しておこう。1行に収まる文字サイズは、フォントに応じて以下のように変化する。

1行に収まる文字サイズ

- 游明朝/游ゴシック:10.5ptまで

- MS/HG/BIZ系:13.5ptまで

- UDデジタル系:11.5ptまで

- Noto系:9.5ptまで

- メイリオ:9.0ptまで

このため、「フォントを変更すると、なぜか行間も変化してしまう」といった現象が起こる場合がある。初心者にとっては、かなり不思議な現象に見えるかもしれないが、上記のようなルールがあることを知っていれば、多少は混乱を回避できるはずだ。

いずれにしても、思い通りの行間にならなかったときは「pt単位の数値」で行間を指定しなければならない。よって、「段落」ダイアログで行間を指定する方法を必ず覚えておく必要がある。少し不便ではあるが、こういう仕様なのだから仕方がない、と割り切って使っていくしかないだろう。