広島大学は11月11日、和歌山県と大阪府の沿岸の潮間帯からパンダ模様の新種のヨコエビ「ヨリパンダメリタヨコエビ」(学名:Melita pandina)を発見したと発表した。

同成果は、広島大大学院 人間社会科学研究科 教師デザイン学プログラムの富川光教授らの研究チームによるもの。詳細は、日本動物学会が刊行する広範かつ学際的な動物学を扱う英文学術誌「Zoological Science」に掲載された。

既知種“より”パンダに似たヨリパンダメリタヨコエビ

近年、漁獲量が落ち込んできていることが心配されているが、元来、日本近海は魚介類の種類が豊富で、ヨコエビ類の種多様性の高さも世界的に知られていた。ヨコエビという名は、体の左右どちらかの面を下にして、横になって素早く移動する姿に由来する。そのようなヨコエビの中でも、「メリタヨコエビ属」は世界で65種が知られる大きな分類群だが、日本近海における分類学的研究は十分ではなかった。

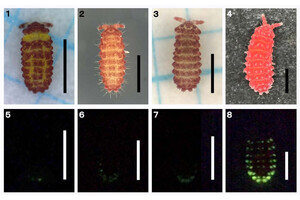

そうした中で研究チームが今回、和歌山県と大阪府の沿岸の潮間帯でフィールド調査を行ったところ、メリタヨコエビ属の未記載種で、白黒のパンダ模様の「ヨリパンダメリタヨコエビ」が発見された。この種は体長5mm~10mmで、砂地の転がる石の下に生息していることが確認された。

実は、この種は以前よりその存在が知られていたが、分類が難しく、種が明確ではなかったという。そこで今回、詳細な形態観察と遺伝子解析を行った結果、メリタヨコエビ属の新種であることが明らかにされたのである。なお、研究チームは2024年にもパンダ模様の同属の新種として、「パンダメリタヨコエビ」を発見しており、パンダ模様のエビとしてはそれに次ぐ2種目となる。

当初、形態比較を行った際、ヨリパンダメリタヨコエビは白黒のカラーパターンや脚の形態などの特徴により、メリタヨコエビ属のすべての既知種とは区別されることがわかった。しかし、特徴的なパンダ柄がパンダメリタヨコエビと被るため、新種の命名は難航したという。そこで、パンダ好きとして知られる文筆家でラジオパーソナリティーでもある藤岡みなみ氏に和名の命名を依頼。その結果、パンダメリタヨコエビよりも“もっと”パンダっぽい色彩をしていることから、ヨリパンダメリタヨコエビと命名された。

遺伝子解析の結果、ヨリパンダメリタヨコエビとパンダメリタヨコエビは、外見上は酷似しているものの、系統的に近縁ではないことが突き止められた。このことは、両種に見られる特徴的なパンダ模様が、「他人の空似」である可能性が高いことを示唆している。つまり、パンダ柄は、それぞれの種で独立に進化した「収れん進化」の結果と考えられるとした。なお収れん進化とは、系統的に離れた生物が、似た環境や生活様式に適応する中で、似た形質や機能を持つようになる進化のことを指す。

ヨリパンダメリタヨコエビとパンダメリタヨコエビが、パンダ模様を持つ理由についてはまだ不明だが、捕食者から逃れるためのカモフラージュの役割を果たしていると推測されている。今後、これら2種のエビの生態や行動を詳細に調査することで、パンダ模様を持つ理由を解明できる可能性があるとする。

今回のヨリパンダメリタヨコエビの発見により、日本の沿岸域におけるメリタヨコエビ属の種多様性が、従来研究で予想されていた以上に高いことが判明した。未調査地域におけるヨコエビ類の分類学的研究を進めることで、さらなる新種が発見される可能性もあるという。このような分類学的研究を続けることは、日本列島の沿岸環境における生物多様性の解明に寄与すると同時に、種の保全に向けた重要な基礎データとなることが期待されるとしている。