横浜国立大学と科学技術振興機構の両者は、火力発電所由来の排ガスに含まれる二酸化炭素(CO2)と、廃棄太陽光パネルから回収されたシリコンを直接反応させて、有用物質である「ギ酸」を合成することに成功したと、7月15日に共同発表した。

同成果は、横国大大学院 工学研究院の本倉健教授、電源開発、産業技術総合研究所の共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する天然資源と廃棄物資源の持続可能な利用に関する学術誌「ACS Sustainable Resource Management」に掲載された。

現在、2050年のカーボンニュートラルを実現するため、再生可能エネルギーの普及が進んでいる。なかでも一般家庭で普及が最も進んでいる太陽光発電は、今後も需要の伸びが予想されている。

一方で、太陽光パネルの耐用年数はおよそ20〜30年のため、今後、寿命を迎えたパネルの大量廃棄が懸念されている。新たな廃棄物問題を生じさせないためにも、使用済み太陽光パネルに利用されている素材をリサイクルする技術が必要だ。パネルの素材であるガラス、アルミフレーム、金属などを分離する技術はすでに実用化段階にある。しかし、全体の重量当たり約3%を占めるシリコン部位に関しては、有力なリサイクル方法が確立されていないことが課題だった。

カーボンニュートラル実現のためには、再生エネルギーの利用率向上だけでなく、大気中から温室効果ガスであるCO2を減らすことが不可欠だ。そのためには、植物が光合成でCO2を有用な成分に作り替えるように、CO2を資源化する技術が求められている。それも、火力発電所や工場などの多量の排ガス中に含まれるCO2を直接利用する技術が期待されている。

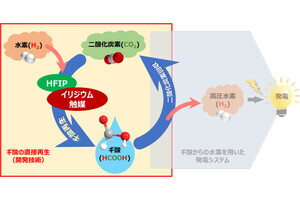

研究チームはこれまでの研究で、純粋なCO2と高純度シリコンを反応させ、CO2を還元しギ酸が得られることを報告済みだ。防腐剤・殺菌剤・洗浄剤などとして各種産業において幅広く活用されているギ酸は、年間約2万トンの国内需要があり、CO2から合成する資源として有用だ。

そこで今回の研究では、実際の廃棄太陽光パネルから分離・回収したシリコン部位を活用し、火力発電所からの排ガス中のCO2を反応させ、ギ酸と多孔質シリカを合成する触媒反応の開発を試みることにした。

まず、太陽光パネルからさまざまな工程を経て分離されたシリコンを用いて、純粋なCO2との反応が調べられた。その結果、シリコンサンプルによっては、CO2の還元反応が進行しないものが存在することが判明。その原因を特定するため、シリコン粉末のX線光電子分光測定が実施された。すると、反応性の低いシリコンサンプルの表面には不純物のアルミニウムが存在していることが明らかになった。このアルミニウムを塩酸によって除去することでシリコンの反応性が向上し、CO2との反応を試みたすべてのサンプルでギ酸が生成することが確認された。

次に、実際の排ガスに含まれるCO2の活用が試みられた。微粉炭火力発電所の排ガス(CO2:約14vol%)を直接ボンベに回収し、この排ガスを9気圧に昇圧した上で廃棄シリコンとの反応が行われた。その結果、最高で1.10ミリmolのギ酸の合成が達成され、このときの反応容器中に導入されたCO2基準のギ酸収率は、73%に達したことも確かめられた。

さらに、火力発電所からの排ガスを直接反応容器に導入した場合も、ほぼ同様のギ酸収率が得られたという。これらの結果は、特殊な処理工程を経ることなく、排ガスをシリコンとの反応に利用できる可能性があることが示されている。将来のCO2からのギ酸合成プロセスの確立に向け、大きく前進する成果とした。

今回の研究で、火力発電所からの排ガスを直接反応器に導入し、ギ酸をオンサイトで合成できることが確認された。これにより、大量合成の実現可能性が高まったとした。一方で、シリコンサンプルによる反応性の違いや、触媒効率など、実用化に向けた解決すべき課題も明らかにされた。研究チームは今後、プロセスの実用化に向け、廃棄シリコンのさらなる詳細な特性調査と前処理条件の精査を行うと共に、性能と経済性を両立する高性能触媒の探索を進めていくとしている。