大阪公立大学は、再生可能エネルギーの余剰電力を“冷房エネルギー”として活用する新システムを開発し、「アミティ舞洲」(大阪市舞洲障がい者スポーツセンター)の既存の仕組みに導入。7月1日から実証試験を開始した。共同実施者として、三菱重工サーマルシステムズや竹中工務店、関西電力らが参加している。

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー(再エネ)は、環境負荷が小さく持続可能な発電手段として期待される一方で、発電量が天候の影響を受けて変動することもあり、電力需給のバランス確保が難しい。また、春や秋は空調による電力需要が小さいため、発電能力が需要を上回り余剰電力が発生しやすいという課題もある。

大阪公立大学は、三菱重工サーマルシステムズ、竹中工務店、関西電力、安井建築設計事務所、東京大学と共同で、令和5年度より環境省地球環境局から受託した「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」に取り組んできた。その一環として、季節間蓄熱が一般的な帯水層蓄熱システム(ATES:Aquifer Thermal Energy Storage)をベースに、新たに世界初の多重蓄熱機能および短周期蓄熱・放熱機能を備えた、再エネ余剰電力吸収システムを開発した。

このシステムは、再エネの拡大の“足かせ”となっている余剰電力を活用し、電気エネルギーを冷房に直接使える熱エネルギーとして大量かつ安価に蓄え、わずかな電力で汲み出して使えるようにするもの。余剰再エネ電力の有効活用と、電力の需給調整という、脱炭素社会に向けたふたつの課題解決に資する「画期的な技術」としている。

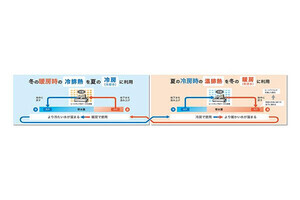

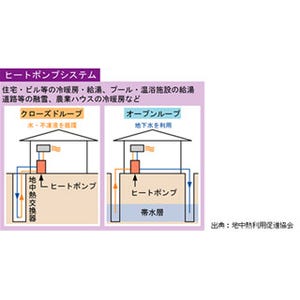

ATESとは、地下にある、透水性が高く地下水で満たされている地層(帯水層)を活用し、冷暖房による排熱を熱エネルギーとして蓄え、再利用する地中熱利用システムのこと。

夏季には、冷熱井から取り出した冷水を建物の冷房に利用し、その際に温められた水を温熱井に蓄える。そして冬季には、その温熱井から取り出した温水を暖房に利用し、使用後の冷やされた水を冷熱井に戻すというサイクルだ。これにより、年間を通じたエネルギーの効率的な運用を可能とする。

大阪公立大学らが開発した、新たな再エネ余剰電力吸収システムでは、季節間蓄熱機能を持つATESに、世界初という「多重蓄熱機能」や「短周期蓄熱・放熱機能」を付加。省スペースかつ環境負荷の少ないかたちで、余剰再エネ電力問題の解決に資するシステムを実現したとしている。

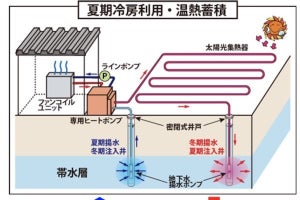

具体的には、従来のATESに、余剰再エネ電力のリアルタイム情報に基づいて、ヒートポンプ熱源機を使って冷熱井に5度で貯留する機能と、5度で貯留した地下水を使って直接冷房する機能のふたつを新たに構築。蓄電池や水素と比べ、コストを抑えながら、余剰再エネ電力を効果的に吸収できるとしている。

同システムをアミティ舞洲の既設ATESに導入。2024年11月から2025年3月までの暖房運転で貯留した13度の地下水の中心部に、2025年4月から6月の余剰再エネ電力を用いて5度まで冷却した地下水10,000立方メートルを、追加で貯留した。

その後、7月1日からゼロカーボン電力によって5度で貯留した地下水を直接、冷房に活用する実証試験を開始し、「見なし充放電効率(蓄電池と見なした場合の充放電効率)」を指標として評価する。見なし充放電効率の目標値は、70%(直接冷房に利用する揚水温度上限値13度の場合)としている。

今回の実証実験で期待される効果として、同大学では「余剰再エネの活用による低炭素化効果」、「再エネの普及に伴う電力需給バランスの安定化」のふたつをあげている。