富士通は、6月23日午前10時から、新横浜プリンスホテルで、第125回定時株主総会を開催した。同社 代表取締役社長 CEOの時田隆仁氏は「Fujitsu Uvanceにより、お客さまの経営変革をリードする商談が生まれている。オファリングのグローバルでの標準化も着実に進展しており、2025年度はコンサルティングビジネスを拡充し、商談の質・量ともに改善を図り、目標である7000億円の達成を目指す」と語り、Fujitsu Uvanceの事業拡大に意欲を見せた。

富士通が目指すべき事業モデル「Fujitsu Uvance」

富士通では6月20日に創立90周年を迎えた。時田氏は「1935年の設立から今日に至るまで事業を継続できた。富士通の可能性を信じ、支援してもらっていることに感謝する。時代の変遷とともに提供する商品やサービスは変わっているが、テクノロジーで人を幸せにするという企業活動の根底にある考え方は、いまも大切に持ち続けている。今後も時代の変化にいち早く対応し、持続的に貢献する企業へ変革して、安心安全で、豊かな社会の実現に、テクノロジーを通じて貢献する」などと述べた。

株主総会では、8人の株主から10件の質問が寄せられたが、そのなかでもFujitsu Uvanceに関する質問には、身振りを交えながら時間を割いて説明したことが印象的だった。

時田氏は「2021年にFujitsu Uvanceは当社が目指すべき事業モデルとして発表した。クラウドでサービスを提供する『オンクラウド』であること、業種をまたがってサービスソリューションを提供する『クロスインダストリー』であることを、2つの定義として構成している。また、社会課題を解決することが目的である」と説明。

続けて「富士通は、長年にわたりシステムインテグレーション事業で成長してきた。製造業、小売業、金融業などの業種に向き合う事業であり、業種ごとのサービスソリューションを提供してきたモデルだった。しかし、昨今は業種サイロと言われる状況のなかでは成長が難しい経営環境にあり、多くの企業や団体がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいる。お客さまの成長を支えるサービスソリューションとして、業種を超えて、さまざまなデータを活用してもらい、社会課題解決のお手伝いをするのがFujitsu Uvance」と時田氏は位置づけた。

Fujitsu Uvance誕生の背景、コロナ禍がもたらした気づき

Fujitsu Uvanceでは、製造業を中心とした「Sustainable Manufacturing」、小売業を中心とした「Consumer Experience」、交通、電力、ガスなどの社会インフラを対象にした「Trusted Society」、医療を中心とした「Healthy Living」を対象領域としており、これをVertical領域と呼んでいる。

時田氏は「業種に向き合う領域を、あえて4つにカテゴライズした。たとえば、Sustainable Manufacturingであれば、製造業のお客さまごとにシステムを提供するのではなく、関連する業種や周辺の企業もつなぐ形でサービスソリューションを提供することで価値を最大化することを目指している」と説く。

Fujitsu Uvanceを立ち上げるに至ったきっかけが、コロナ禍にあったという新たなエピソードも同氏は以下のように語った。

「2020年4月に、新型コロナウイルスの広がりによって、ロックダウンが行われた。そのとき、日本はデジタル敗戦国と言われる状況にあった。新型コロナに感染し、苦しんでいる患者の情報が保健所を通じて、自治体に届くまで、FAXでやり取りをしていたため、情報が行き渡らずに、対策が遅れたという話が毎日のように報道された。私は、病院や保健所、自治体にシステムを提供している当社が間を埋めるようなソリューションを提供してこなかったことを大変悔やんだ。この経験が、業種をまたいでサービスを提供するクロスインダストリーの重要性の気づきにつながり、Fujitsu Uvanceの事業モデルの確立につながった。そして、当社がこれから目指すべき、成長分野に位置づけた」(時田氏)

さらに、Fujitsu Uvanceでは、Horizontal領域として、クラウドによる「Hybrid IT」、デジタルやデータを活用した「Digital Shifts」、SAPやSalesforce、Service Nowによる「Business Applications」の3つの領域にフォーカスしている。

時田氏は「Horizontal領域の伸びに衰えがないという点が、当初の計画とは異なっている。日本のお客さまは、クラウドに対しての抵抗感や不安感があると同時に、使用しているシステムへの信頼感が残っている。まだ、成長の余地がある領域である」としている。

一方で、同氏は「Vertical領域は、データ活用に対する意識の高まりが感じられるようになっている。背景には空前のAIブームがあるが、米国では企業におけるAI活用が50%以上だが、日本では30%超程度でデータの整備が進んでいないことが、AIの活用が遅れている原因である。日本企業が個別にシステムを開発し、そのシステム同士が連携できていないという状況がAIの活用を阻害しており、日本の経営者が気づきはじめた。データを活用したソリューションが大きく伸び始めている。この点も2021年に想定していたものとは少し違う結果が出ている」と語った。

そのうえで、同氏は「Fujitsu Uvanceで定めた領域に対しては、多くのお客様に賛同を得て、共感を得ている。データ活用が進み、クラウド環境が整った際には、Fujitsu Uvanceがより力強い成長を示すことになる。また、Fujitsu Uvanceによって、業種を超えたデータ活用により、よりよい社会の貢献に努め、お客様と富士通もともに成長することができる」とも述べた。

Fujitsu Uvanceに関する回答については担当役員に振ることなく、すべてを自身で回答。約12分間の説明後、熱弁し過ぎたことに気がついたのか「少々説明が長くなり申し訳ありませんが、私からは以上です」と苦笑いしながら締めくくった。

富士通の業績と事業再編 - 2025年に向けた戦略

富士通は、2024年度連結業績において増収増益を達成するとともに、調整後当期利益は過去最高益を達成。主力のサービスソリューションは、国内を中心にDXやモダナイゼーション商談が伸長し、同セグメントでも調整後営業利益は過去最高を達成している。

また、サービスソリューションのうち、Fujitsu Uvanceの売上収益は前年比31.2%増の4828億円となり、当初計画の4500億円を超える実績となった。サービスソリューション全体に占める売上構成比は前年度の17%から21%にまで拡大している。

一方、中期経営計画の最終年度となる2025年度の業績見通しは、売上収益は3兆4500億円、調整後営業利益は3600億円、調整後営業利益率は10.4%としており、計画策定時には売上収益4兆2000億円、調整後営業利益5000億円、調整後営業利益率12%としていた数値を大きく下回ることになる。

この背景には計画策定時に比べて、ノンコア事業の売却などを大胆に進めており、事業ポートフォリオが大きく変わっていることが影響している。主力となるサービスソリューションでの事業成長を重視しているというわけだ。

サービスソリューションの2025年度見通しは、売上収益が2兆3300億円、調整後営業利益は3600億円。調整後営業利益率は15.5%としており、売上収益は当初計画に対しては若干の未達だが、調整後営業利益と同利益率は計画達成の見通しだ。

ATM事業終了 - 時田社長が語る決断の理由

富士通では、金融分野におけるATMおよび営業店専用端末の提供を2028年3月末に終了し、保守サポート期限を最長で2036年3月末までとすることを発表しており、これについても時田氏自らが説明。金融部門出身らしいエピソードも交えた。

同氏は「発表前から各金融機関の経営トップに対して私から説明を行うべく、直接訪問した。私自身が金融ビジネスに長く携わってきた経緯があり、金融機関の方々も私のことを知っている。そうした関係もあり、決断の経緯と今後について、私の言葉で伝えることが大切だと考えた」とする。

説明した内容は、昨今のデジタル化やキャッシュレスの流れに加えて、ATMおよび営業店専用端末といったハードウェア事業の現在と今後の収益性、富士通が将来的に目指している姿を総合的に判断し、事業の終息を決定したということだったという。

時田氏は「好意的に受け止める金融機関と、否定的に受け止めた金融機関と反応が分かれた。また、預金者へのサービス品質を維持しながら、窓口や店頭、行外にある端末を、どう変化させるのかといったことに悩んでいる金融機関もあった。すでに、専用端末を縮小し、預金者にタブレットで入力してもらうやり方にシフトしているケースもある。若い世代には、振り込みをスマホが完結させるといった行動変容も見られており、それに対応する動きもある」としている。

また、同氏は「行動変容や社会の趨勢、コストの問題に加えて、当社が抱える収益性や人材育成の課題も鑑みて、一定期間を設けて販売を終了することにした。現在の使用機器については長期の保守契約を結び、保守の責任を果たすという説明も行った。沖電気工業を通じてハードウェアを提供することも伝えた」という。

そして「前向きに検討する金融機関には、クラウド型へのシフトとともに、タブレットに代表されるオープンなデバイスが選択できるようにし、この流れを一緒に作っていくことになる。当初は、否定的な受け取り方をしていた金融機関もあったが、新たに発表した金融機関向けクラウドサービスであるFujitsu Core Banking xBank(クロスバンク)などの提案を通じて、その方向性には一定の理解を得ている。金融機関一律でなく、各々の経営方針、預金者へのサービスの考え方があり、置かれている状況も異なる。個別に相談を続けているが、当社の方向性は定まっている。当社はハードウェア上で稼働するサービスソリューションを提供し、全体のインテグレーションも担う。新たな形で金融機関の期待に応える」と同氏は展望を語った。

2nmプロセスCPUと量子コンピュータで次世代技術に挑む

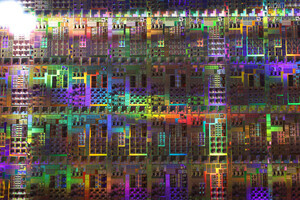

そのほか、次世代スーパーコンピュータ「富岳NEXT」の全体システム設計を富士通が担当することに決定したことや、富士通の開発で2030年以降に登場する次世代CPUのFUJITSU-MONAKA-Xを富岳NEXTに搭載すること、FUJITSU-MONAKA-Xおよび2027年に投入するFUJITSU-MONAKAには2nmプロセスを採用することなどを報告。

時田氏は「2nmの半導体調達先が増えることは、サプライチェーンの安定性確保のために非常に有用。ラピダスが2nmの量産が行い、成長することを、テクノロジー企業の1社として歓迎したい」と述べた。

また、2026年度には1000量子ビットの量子コンピュータを開発し、神奈川県川崎市の本社エリアに建設する新棟に実機を設置して稼働させるとともに、地域の人たちや学生に見てもらえる機会が作れるとも話す。

同氏は「富士通は量子コンピュータのハードウェアを売ることだけを考えているわけではない。大学とも研究を重ねており、実用化の時期を早めることにも取り組んでいる。10年以内には実用化し、1日も早い量子コンピュータの実用化に取り組む。創薬分野や新たな材料の探索、金融機関におけるポートフォリオの最適化などに活用の道があり、産業・学術分野と連携しつつ、利用範囲を開拓するための努力をしている。メインフレーム事業は、2030年に終息するが、先端技術を追い求めて、次なるコンピューティングビジネスに踏み出す準備として、量子コンピュータに力を入れている」と語った。なお、株主総会には、162人が参加。所要時間は126分。議案はすべて可決された。