筑波大学は6月18日、モスクワで2021年から240日間実施された閉鎖環境実験「SIRIUS-21」における5人の参加者間の人間関係を調査した結果、実験期間後半に仕事時間とプライベート時間の人間関係の境界が曖昧になった一方、それに伴うパフォーマンスレベルの低下は見られなかったことを明らかにした。

同成果は、筑波大 医学医療系 人間総合科学学術院の三垣和歌子氏(医学学位プログラム4年)、同・笹原信一朗教授らの研究チームによるもの。詳細は、国際宇宙航行アカデミーが敢行する宇宙の科学探査と開発を扱う学術誌「Acta Astronautica」に掲載された。

長期間の閉鎖的共同生活が求められる宇宙探査

人類は、月、そして火星への有人探査を目指しているが、地球~火星間の片道移動だけでも半年~9か月を要し、帰還の際にも両惑星の位置関係に依存するため、火星でも年単位の滞在が必要だ。これは、スペースの限られた宇宙船や着陸船内で、複数のクルーが極めて長期間にわたって共同生活を送ることを意味する。

これまでの宇宙ミッションや地上の閉鎖環境実験では、メンタルヘルスに関する多様な課題が明らかにされてきた。例えばクルー間の人間関係では、高い結束力がミッションのパフォーマンス向上に寄与する一方で、他のクルーに対する些細な苛立ちを無視できなくなることや、物理的な距離も取れない閉鎖環境が深刻な人間関係問題につながる可能性が指摘されている。

米国航空宇宙局(NASA)とロシア科学アカデミー ロシア生物医学問題研究所(IBMP)は、2017年より長期閉鎖環境実験「SIRIUS」を共同実施中で、研究チームは2021年開始の「SIRIUS-21」から参加しているとのこと。そこで今回の研究では、クルーの人間関係の変容について検討したという。

SIRIUS-21には、健康状態・グループ作業能力・ミッション遂行意欲などの指標で選抜された男女各3名、計6名が参加。期間中は、将来の月探査ミッションを模擬したスケジュールが進行し、月面のサンプル回収を模擬した船外活動シミュレーションや、回収サンプルの分析など、さまざまな課題が課せられた。なお参加者6名のうち、実験空間への入室後33日目で1名が退室したため、解析には5名のデータが用いられた。

時が経つと仕事とプライベートの境界が曖昧になる結果に

そして実験空間への入室前・入室中(4回)・退室後の計6時点で、参加者にソシオメトリックテストへの回答が求められた。このテストは、「誰と一緒にいたいか?」「誰と一緒にいたくないか?」という質問で、集団内の関係性を観察するもの。今回の研究では、この質問文に異なる時間帯を示す文言を追加し、仕事中とプライベート時間における人間関係の違いが分析された。抽出された人間関係はソシオグラムで表現され、参加者の回答よりチームの結束力も算出した結果、主に以下の3点が判明した。

- 実験初期では、人間関係の様相が大きく変化する

- 実験後期では、仕事時間とプライベート時間の人間関係が同一化してくる

- 個人間の不和があっても、チームの結束力は通常値を維持する場合もある

-

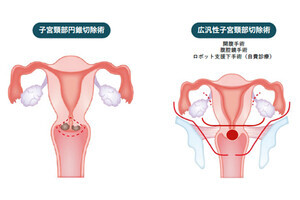

ソシオメトリックテストの結果から抽出されたソシオグラム。四角形内の大文字アルファベットは各参加者を表し、隣接する数値は社会的地位のスコア、四角形の塗りつぶし色は「人気者」「周辺」「孤立」のラベルを表す。Preは入室前、Q1~Q4は実験期間中、Postは退室後。矢印は関係性(ピンク:選択、緑:相互選択、青:排斥、オレンジ:相互排斥、水色:矛盾選択)(出所:筑波大プレスリリースPDF)

1つ目の結果について、宇宙飛行士のチームは通常1~2年かけてチームビルディングを行うのに対し、今回の研究では準備時間が2~3週間と短かったため、実験開始直後の人間関係の劇的な変化が推測された。研究チームによれば、この時期にはクルー間での対立や分離が見られたが、外部の精神心理専門家による介入で、クルー間で意思決定は円滑になったという。

2つ目の結果については、実験後期にチームの結束力が仕事・プライベート時間共に緩やかに低下したといい、ソシオグラムでも、後半期間および退室後で仕事・プライベート時間のグラフの同様の形状が示された。このことから、長期にわたり同じ空間で過ごすことで、仕事時とプライベートの人間関係が同一化し、あるいは境界が曖昧になったと推測された。

そして3つ目では、実験後期、特定の2人の間で「お互いに一緒にいたくない」という感情が見られたが、その間もチームの結束力は一定値を維持し、チームとして非常に質の高いパフォーマンスが発揮されていたという。

-

チームの結束力の推移。ソシオメトリックテストの回答に基づき、実験期間中の各時期で算出された値が示されている。実線は仕事時間、点線はプライベート時間。値が高いほど結束力も高いと解釈できる(出所:筑波大プレスリリースPDF)

実際の有人火星探査のように外部からの支援が困難な状況下では、クルーのみで意思決定を行う場面も少なくない。研究チームはそうした状況において、今回のような人間関係の定期的モニタリングは、問題の早期発見や適切な介入を可能にし、クルーの心理的負担の軽減、さらにはミッション全体への悪影響の予防につながることが考えられるとした。また今回の知見は、将来の長期有人宇宙ミッションに加え、一般社会での多様な職種やコミュニティにおける集団運営にも応用できるとしている。