NTTデータグループは3月6日、同社のデータセンター事業に関する最新動向説明会を開催した。最新の市場動向や技術動向に加え、世界3位のデータセンター事業者であるNTTデータの国内外での取り組み状況や、今後の展望について紹介された。

5年間で1.5兆円を投資、国内シェアは首位

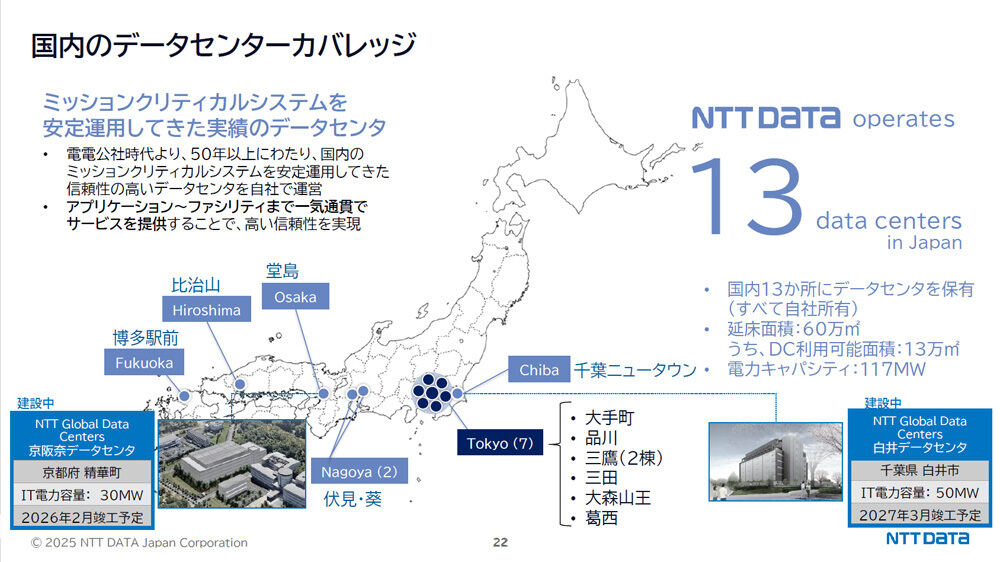

NTTデータは、電電公社時代より50年以上にわたり、国内のミッションクリティカルシステムを運用してきた信頼性の高いデータセンターを自社で運営している。東京や千葉、大阪、福岡など国内13カ所にデータセンターを自社保有しており、主に国内SI事業者などの自社利用するエンタープライズ向けにサービスを提供している。

また現在、京都府精華町と千葉県白井市の2カ所に新たなデータセンターを建設中で、2025年2月には栃木県栃木市と土地の売買契約を締結し、関東エリアでも大規模なデータセンターの開発を行う計画を発表した。ハイパースケーラー向けの大規模データセンターとして、約100MW(メガワット)の電力容量を有する「栃木データセンター(仮)」を2028年度に開業する計画だ。

一方、グローバル事業の現状は、米国や欧州、APAC(アジア太平洋)、インドなどに91拠点・133棟のデータセンターを展開しており、2025年1月末時点で1455MWを提供している。今後も積極的に世界各地でデータセンターを開業する予定で、合計822MWを提供する計画だ。

記者説明会に登壇したNTTデータグループ コーポレート統括本部 事業戦略室事業戦略部DC&GB推進室 室長の進藤数馬氏は「一定規模のデータセンターをコンスタントに提供していくことで、国内外のデータセンター市場における存在感を高めている」と説明したうえで、「昨今の生成AIやGPU需要に対応するためには、大規模な電源を確保できるデータセンターが欠かせない。2023~2027年までの5年間で1.5兆円以上の積極的な投資を行う」との計画を明らかにした。

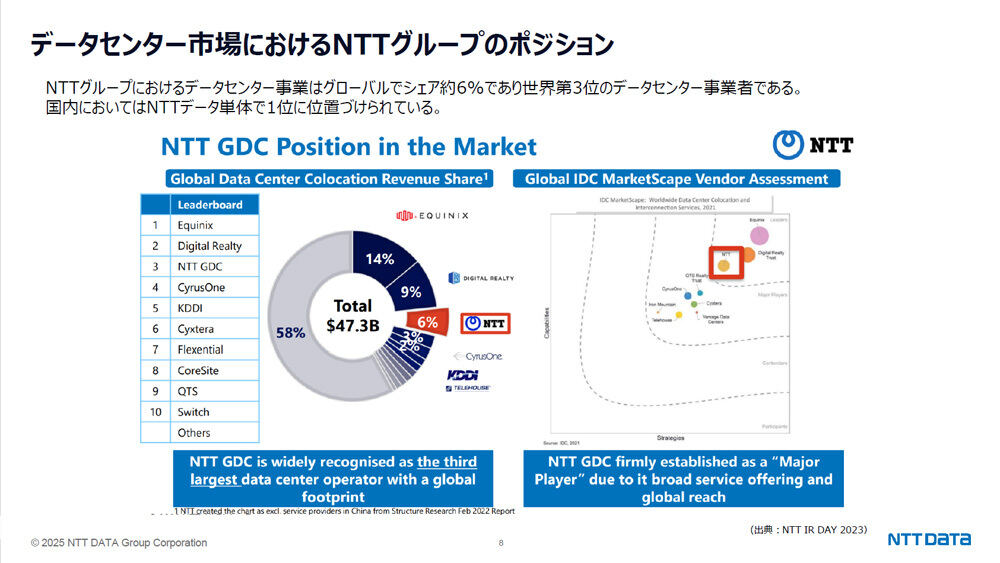

NTTグループにおけるデータセンター事業はグローバルシェアが約6%であり、同社は世界第3位のデータセンター事業者だ。国内においてはNTTデータ単体でシェア首位。業績も好調で、2024年4~12月期の売上高は前年同期比40%増の2732億円、営業利益が28%増の461億円だった。

進藤氏は「顧客に必要なITインフラの構築から運用まで一気通貫で支援できるのが当社の強み。データセンターからアプリケーションまで包括したフルスタック・ソリューションをグローバル規模で提供できることは他社との差別化要因だ。また、NTTグループの一員として継続的な自己資金によるデータセンターへの投資を行っており、IOWNをはじめとする次世代技術の導入も推進している」と同社の競争戦略を説明した。

生成AI普及で急増するデータセンター需要

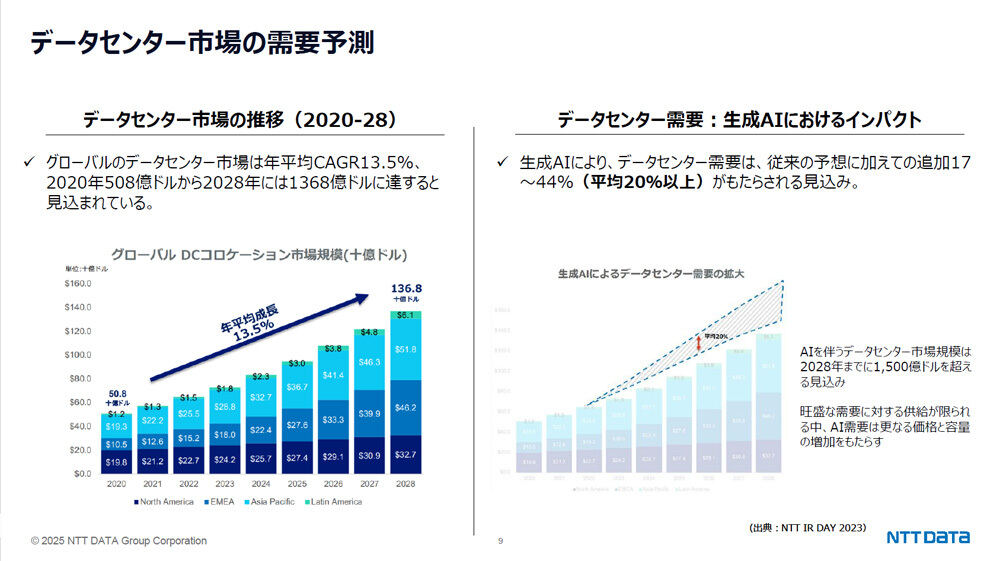

データセンター建設の需要は世界中で高まっている。同社によると、2020~2028年までのグローバルにおけるデータセンター市場の年平均成長率(CAGR)は13.5%で、2028年には1368億ドル(約20兆2672億円)に達すると見込まれている。

また、昨今の生成AIの拡大に伴い、データセンターの需要は従来の予想から平均20%以上底上げされる見通し。つまり、AIを伴うデータセンターの市場規模は2028年までに1500億ドルを超えるとのことだ。

NTTデータは多額の資金を投じてデータセンターの建設を進めているが、建設場所の選定には、重要な検討項目がある。「データセンターの建設には、電力や通信などのインフラが整った立地を選定することが重要で、リソースの状況に応じて建物の仕様や用途は異なる」と、進藤氏は説明する。

安定した電力供給と冷却設備はデータセンター運用の基盤で、多重の電力供給経路と冗長性は欠かせない。また、地震や洪水、津波などの自然災害のリスクが低い地域を選ぶことは、データの安全性とサービスの継続性の確保に直結する。また、高速で信頼性の高いインターネット接続が可能で、複数の通信キャリアの利用ができるという観点も必須だ。

また、土地が広い場合はキャンパス型、都心部に近い場合はビル型といったように、土地や電力量に応じてさまざまな仕様で建設する。「その時代の技術に合わせて、データセンターに求められる役割と要求が急速に変化している」(進藤氏)

NTTデータはデータセンター事業のさらなる強化に向け、データセンター間のIOWN APN(All-Photonics Network)接続を進めている。インド・ムンバイのデータセンター3カ所をIOWN APNで接続し、離れていてもあたかも一つのデータセンターとして利用することができる分散型データセンターの構築を進めている。

「再エネ利用」と「冷却技術検証」に注力

同社が特に注力しているのが、再生可能エネルギー(再エネ)の活用と最先端冷却技術の検証だ。

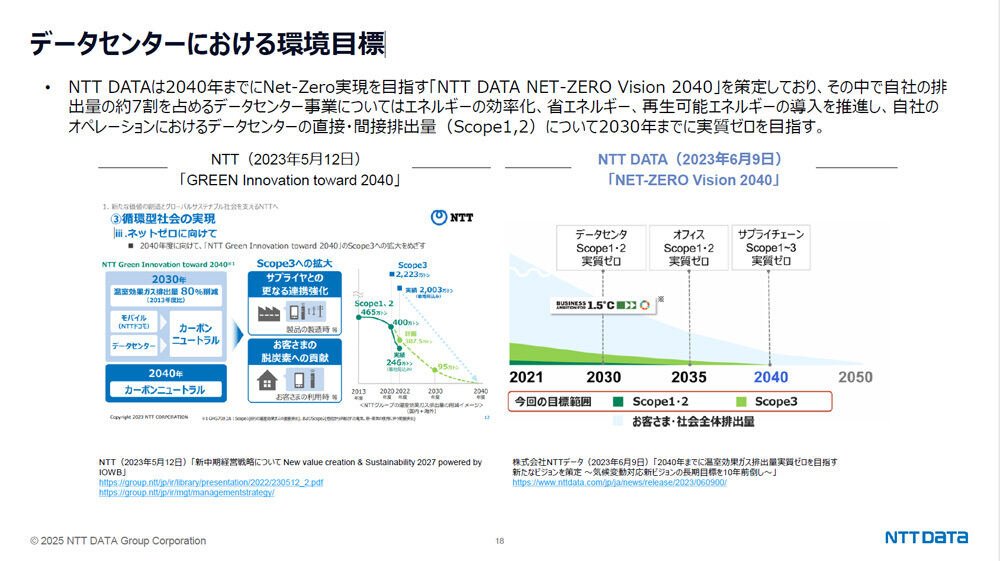

NTTデータは2040年までに温暖化ガスの排出量を実質的にゼロにする「ネットゼロ」の実現を目指す「NTT DATA NET-ZERO Vision 2040」を策定している。自社の排出量の約7割を占めるデータセンター事業についてはエネルギーの効率化や省エネルギー、再生可能エネルギーの導入を急ピッチで進めている。自社のオペレーションにおけるデータセンターの直接・間接排出量(Scope1,2)については2030年までに実質ゼロを目指している。

ネットゼロ実現に向けたデータセンターの一例が、年間で約1580トンのCO2排出量を削減している「三鷹データセンターEAST」(東京都三鷹市)だ。NTTデータは2024年3月、東京電力エナジーパートナーらと、企業が再エネを小売電気事業者から長期にわたって固定価格で購入する電力購入契約「オフサイトフィジカルコーポレートPPA」を締結。20年の長期契約で、NTTデータグループはデータセンターへの電力の安定供給を保証するものだ。

これにより、関東(埼玉県、栃木県)に新設する3カ所の太陽光発電所で発電した電力を、再エネ電力として東京電力エナジーパートナーが供給する。国内データセンター最大規模の年間440万kWhの電力(年間で一般家庭約1000世帯相当)を、再エネ電力として供給し、同データセンターで使用する電力の約20%相当をまかなう予定だ。

NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 テクノロジーコンサルティング事業部 統括部長の渋谷誉人氏は、「本件による国内のPPA導入率は約1~2%であり、さらに再エネ導入を進めることで、2030年度までにPPA比率約10%以上を目指す」と説明した。

同氏は続けて「近年では生成AIとGPUサーバのブームにより、ラックあたりの負荷が急増し、それを賄うための冷却システムも課題だ」と指摘。NTTデータでは、水冷や液浸冷却を活用した冷却装置の採用を拡大しており、渋谷氏は「今後は液冷が主流になるだろう」との見立てだ。

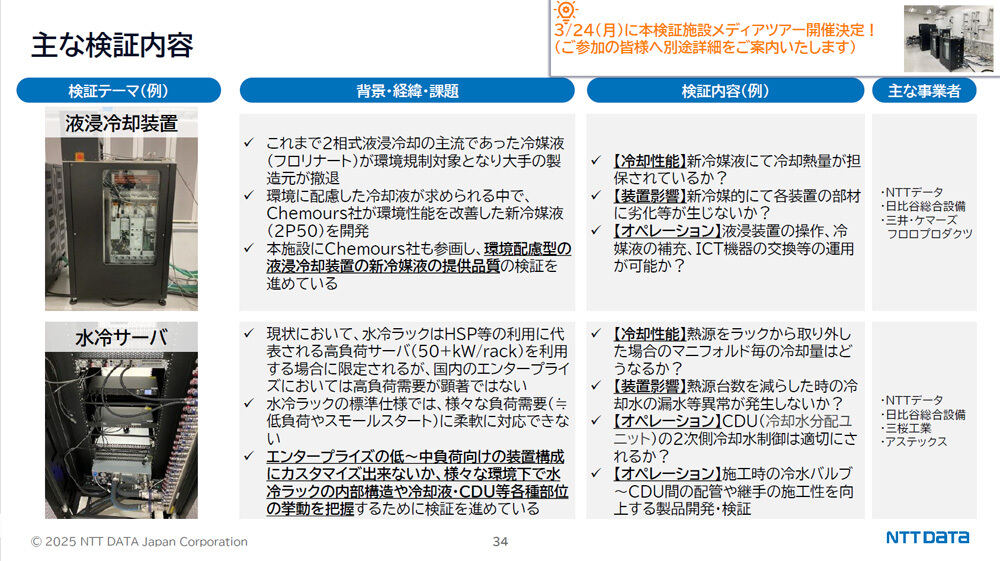

同社は、液体冷却技術の課題の解決策を探る共同検証施設「Data Center Trial Field」を2024年11月に開設。データセンター事業者に加え、ラック周辺メーカーや空調機メーカー、液浸冷却メーカー、設計会社など、さまざまな分野の事業者が相互理解を深めるための施設だ。3月6日現在で11社が参画している。

「従来の空調方式では明確に区別されていたIT領域と建物設備領域が液体冷却技術においては接近するため、液体冷却システムを構築するうえで双方の技術や仕組みの理解が不可欠だ」と渋谷氏は強調する。

具体的には、液浸冷却装置や水冷サーバなどが検証対象で、「熱源をラックから取り外した場合の冷却量はどうなるか」「熱源台数を減らした時の冷却水の漏水等異常が発生しないか」といった内容を検証する。

「幅広い業種で多数の企業や機関から反響をもらっている。事業者間のコミュニティ拡大を通して、液体冷却技術の活用と社会実装を推進していく。国内最大のデータセンター事業者として、サステナブルなデータセンターを実現する」(渋谷氏)