富士通は3月6日、京都大学および弘前大学が開発した、青森県弘前市岩木地区の住民の20年にわたる約3000項目の健診結果ビッグデータを統合管理する「弘前健診因果ネットワーク」について、AIサービス「Fujitsu Kozuchi」のコア技術として開発した「因果意思決定支援技術」と組み合わせることで、限られたデータでも健康医療領域の因果関係を導出可能なAI技術を開発したことを発表した。

同社は弘前健診因果ネットワークと因果意思決定支援技術を組み合わせて試せるトライアル環境を健康関連の法人向けに提供開始する。

技術開発の背景

データに基づく意思決定が経営や医療、スポーツ、製造業などさまざまな分野で浸透する一方で、データが十分に集められないケースも多い。その一例として、近年は健康経営への関心が高まる中で、従業員の健康状態を把握し効果的な施策を講じるためのデータ分析が重要となっているが、従業員数の少ない企業では十分なデータ量の確保が難しく、健康課題の特定や対策の立案が課題となっている。

富士通は国内外の大学の中に研究拠点を設け、研究員が大学内に常駐または長期的に滞在しながら産学連携の活動を行う「富士通スモールリサーチラボ」の取り組みを推進している。富士通と京都大学の共同研究講座である「大規模医学AI講座(富士通リサーチラボ)」では、健康医療の分野の課題を解決する新たなAI技術の研究開発を進めてきた。

開発した技術の概要

弘前健診因果ネットワークは、弘前大学COI-NEXTが岩木健康増進プロジェクト健診で取得した超多項目健康ビッグデータに対して、弘前大学を含む京都大学の研究グループが独自のベイジアンネットワーク技術を適用して項目間の因果関係をネットワークとして推定した因果グラフ。

富士通が開発した因果意思決定支援技術の新機能である因果知識転用技術は、既存の因果関係の知識を転用可能。これらの技術を組み合わせることで、健康医療の分野においては、信頼性の高いデータを十分に集められない場合でも、弘前健診因果ネットワークの知識を転用して因果関係を導出できるという。

開発した技術の特徴

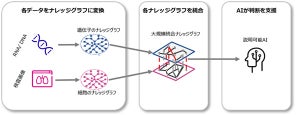

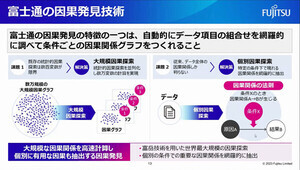

今回開発した因果意思決定支援技術は、複数のデータセットを用いて推定された因果関係に基づき最適な施策を提案し、意思決定を支援する技術。富士通が開発した因果知識転用技術は、まず、既存のデータによって得られた因果関係の知識を因果ナレッジグラフに変換し、因果ナレッジグラフから転用可能な因果構造をデータ分布に従い細粒度で同定することで、項目や抽象度が異なる場合でも知識を転用可能となった。

これにより、データが不足している場合でも既存のデータから導いた因果関係の知識を転用することで、信頼性の高い因果関係の導出が可能になった。

因果知識転用技術と、地域や年齢層など既存の健診データから得られた信頼性の高い因果グラフである弘前健診因果ネットワークを組み合わせることで、十分なデータがない場合でも健康医療分野の因果関係を推測可能。

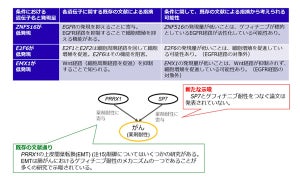

睡眠とライフスタイルに関するオープンデータである「Sleep Health and Lifestyle Dataset」における因果関係を推定する際に、弘前健診因果ネットワークを用いた因果知識転用を活用したところ、弘前健診因果ネットワークを活用しなかった場合と比較してより妥当性の高い因果関係を導出できたとのことだ。

弘前健診因果ネットワークを活用しない場合には、年齢や性別が不眠症の原因であるという不自然な因果グラフが導かれたという。一方、弘前健診因果ネットワークを活用することで、不自然な関係が取り除かれ、睡眠時間や睡眠の質が不眠症に直接影響しているという妥当な結果が導かれた。