慶應義塾大学(慶応大)は、プラスチックの一種で添加剤を含まないポリプロピレン(PP)を分解することができる微生物を鎌倉市の土壌より発見したことを発表した。

同成果は、同大理工学部 生命情報学科4年の國分健士郎氏、慶應義塾先端科学技術研究センター研究員の黄穎氏、同大理工学部の宮本憲二 教授らで構成される研究グループによるもの。詳細は3月8日に開催される「日本農芸化学会」で発表される予定だという。

プラスチックはその分解のしづらさから、環境への負荷が高いとして社会問題となっている。特にポリオレフィン系プラスチックは難分解性で、中でもPPは自然界での微生物分解が非常に困難であることが知られている。これまでの研究から、PP分解菌に関する報告はあったものの、いずれも市販品のさまざまな添加物を含むPPを用いており、本当にPPを食べて分解しているのが不確かなものであったという。

同大は2022年10~12月にかけて鎌倉市の小学校にて、、科学技術振興機構(JST)共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点の一環として、「地球に還るストロープロジェクト」を実施、給食で使用するプラスチックストローをポリエチレン(PE)やPPなどの生分解が困難とされる非分解性プラスチックを酸化型生分解性プラスチックへと導く添加剤「P-Life」を添加したPPストローに置き換えることで、微生物の力で分解し、土に還す実証実験を実施したが、その実証実験終了後も1年半にわたって土壌へのプラスチックストローや水分の補給を行い、微生物の培養実験を継続。その間、研究グループは、この土壌にはP-Life添加PPストローだけなく、強いPP分解菌も存在するのではないかと予測、PP分解菌の探索の実施を行うこととしたという。

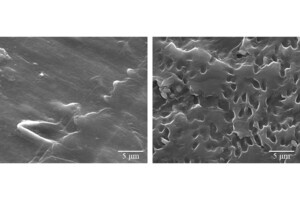

そうしたPP分解菌の発見確率を上げるために、添加剤を含まないPPフィルムを用いて実験を行ったところ、約10株の候補株を単離することに成功。それらの候補株を用いて、無添加PPフィルムの分解能を評価した結果、数株において明確な分解痕が確認されたとする。

特に「PP9株」は、1週間で0.11%のPPフィルムを分解することを確認したほか、培養時に酵素の誘導剤としてヘキサデカンを少量加えることで、分解率が0.79%に向上することも確認したという。

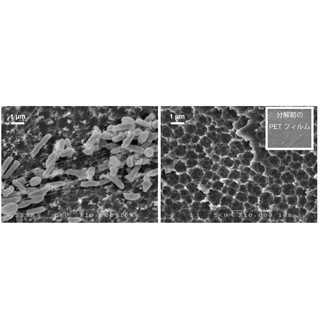

さらに、PPとまったく構造が異なるPEやポリウレタン(PU)やポリエチレンテレフタレート(PET)などのプラスチックでも同様に検証を行ったところ、PP9株はそれらすべてのプラスチックすべてを分解できることを確認したとする。研究グループでは、従来、あるプラスチックの分解菌は、他の種類のプラスチックは分解できないと言われていたが、今回の発見はそれを覆す最初の例であり、自然界には、複数のプラスチックが混じって存在することが一般的であり、この微生物はその様な環境に適応して進化したのではないかと考えられると説明している。

なお研究グループでは今後、これらの分解菌のゲノム解析を行って分解メカニズムを明らかとすることで、どのように分解能力を獲得したのかを解明することができることが期待されるとしているほか、さまざまなプラスチックが混在したゴミの処理への使用を目指して研究を進めていくとしている。