慶応義塾大学(慶応大)と三菱電機は3月5日、難分解性のポリウレタンを分解する能力を持った微生物(PU分解菌)を土壌より発見したことを発表した。

同成果は、同大理工学部 生命情報学科4年の濵野友里花氏、慶應義塾先端科学技術研究センター研究員の黄穎氏、同大学理工学部の宮本憲二 教授、三菱電機 先端技術総合研究所の加茂芳幸氏、泉谷佑氏、三谷千優氏らで構成される研究チームによるもの。詳細は、2025年3月8日開催の「日本農芸化学会」で発表される予定だという。

プラスチックの一種であるポリウレタンは、クッション材や断熱材、スポーツ用具、衣類、靴などさまざまな分野で活用されている材料だが、「ウレタン結合」と呼ばれる強固な化学結合を有しているため、分解が難しく、リサイクルに向かないとされていることから、そのほとんどが焼却もしくは埋め立てる形で処理されている。

近年、ポリウレタンを自然環境に無害で再び資源として利用が可能な状態まで分解する微生物の存在が確認され、化学的に劣化しやすいエステル系ポリウレタンの分解については報告されていたが、高い耐久性を有するエーテル系ならびにカーボネート系ポリウレタンに関する微生物による分解報告はほとんどなかったという。

研究チームは今回、さまざまな系統のポリウレタンを分解できる微生物の探索を実施。土壌より分離回収した微生物による分解実験として、PU分解菌の発見確率を上げるために、官能基としてはウレタン結合しか含まれない低分子ウレタン化合物を独自に合成して、スクリーニングに用いたところ、低分子ウレタン化合物の分解菌として3種の株を得ることに成功したという。

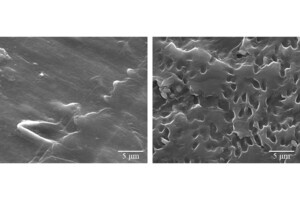

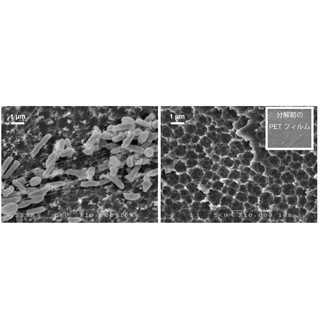

また、これらの候補株を用いて、市販品のカーボネート系およびエーテル系のポリウレタンをフィルム状に加工したサンプルに対して分解実験を実施。その結果、これらの株が多くのポリウレタンフィルムに対して明確な分解痕を示すことを確認。これらの株の同定を行ったところ、そのうちの2種がPseudomonas属(PU36、46)と呼ばれる細菌グループに属した微生物であること、1種がRhodococcus属(PU68)と呼ばれる細菌グループに属した微生物であることが判明。このうちPseudomonas属の2種については製品評価技術基盤機構に寄託し、特許出願を行ったという。

さらに、市販フィルムを用いて重量減少評価を行ったところ、3種の微生物すべてで微生物処理をしなかった場合(control)と比べて、4週間の分解実験にて、カーボネート系PUで0.8%、エーテル系PUで0.9%という重量減少率(分解率)が示されたとする。

なお、研究チームでは今後、今回発見したPU分解菌が持つ分解酵素の特定を進めることで、分解速度の高速化を検討していく予定としている。