KDDIは2024年5月に、"AI時代のビジネスプラットフォーム"と銘打った新ブランドとして、「WAKONX(ワコンクロス)」を始動した。このブランドでは、同社がこれまで培ってきた通信基盤や計算基盤の上に、セキュリティや運用監視の価値を乗せて産業別のソリューションを展開するという。

WAKONXの立ち上げに至った経緯や名称の由来、今後の戦略について、KDDIのビジネス事業本部でプロダクト副本部長を務める野口一宙氏に取材した。

WAKONXブランドが提供するソリューションの概要

KDDIはWAKONXについて、KDDI VISION 2030「『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる」を実現するための新ブランドだと打ち出している。このブランドを通じて、2030年度までに1億以上の回線を目指すIoT(Internet of Things:モノのインターネット)やモバイル端末などを組み合わせて、業界別に最適化したネットワークやデータ分析基盤を提供する。

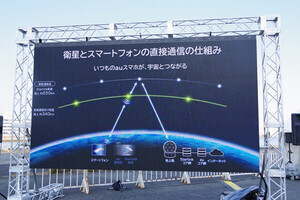

WAKONXでは「Network Layer」「Data Layer」「Vertical Layer」の3つの階層で機能を提供する。Network Layerでは、モバイル・固定回線・IoT・Starlink(スターリンク)などをニーズに応じて提供し、ネットワークの保守運用についても同社が24時間365日体制で支援する。

Data Layerではプライバシーを保護しながら企業間のデータを融合する技術と大規模計算基盤により、複数の企業間でデータを蓄積しながら分析する仕組みを提供する。同時に、AIモデルなども提供する。

Vertical Layerでは今後、Network LayerおよびData Layerの上で稼働する大規模計算基盤を活用することで、各業界に特有の課題を解決するためのソリューションを組み合わせてAs a Service型で提供する。

なお、同社は業界課題や社会課題に対して取り組むべきテーマとして、「モビリティ」「リテール」「ロジスティクス」「ブロードキャスト」「スマートシティ」「BPO(Business Process Outsourcing)」の6つを挙げている。

「和魂洋才」の精神で日本のDXに貢献

KDDIでは以前から社内外のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める目的で、DX推進本部を立ち上げていた。しかし、個別のプロジェクトが乱立する中で、2023年末ごろからDX推進活動の軸を社内外に示すためのブランドが検討され始めたそうだ。

野口氏は「DXの概念は広く、デジタル技術で変革を目指すさまざまな活動が『DX』という言葉に含まれる。ネットワークやデータ活用などさまざまな切り口のサービスをコーディネートして、KDDIがどのようにお客様に届けるのかを示す軸となるブランドが必要だった。日本のデジタル化を推進することでワクワクする未来を目指すために、WAKONXという御旗を立てた」と、振り返った。

周辺の環境としても、NECのBluStellar(ブルーステラ)、日立のLumada(ルマーダ)、富士通のFujitsu Uvance(ユーバンス)など、DXを推進するプロジェクトを総称するブランドを打ち出す企業が見られる。大きなブランドを作ることで、個々の活動が何を軸としているのかを示しやすくなる狙いがあるのだろう。

また、WAKONXブランドが生まれたことで、社内向けにも各プロジェクトが目指す軸が明確になり、エンゲージメントの向上に一役買っているという。

KDDI 代表取締役社長 CEOの髙橋誠氏が年次イベント「KDDI SUMMIT」のステージなどで語っているように、デジタル化が遅れているとされる日本だが、日本ならではの強みや良さを持っている。日本に伝わる魂や精神性を残しつつ西洋の技術や知見を取り入れ組み合わせることを「和魂洋才」と呼ぶが、これがWAKONXの名称の由来だ。

「日本は自動車やコンビニエンスストアそのものを発明したわけではないが、現代ではその品質の高さは世界に誇るものになっている。西洋の発想や技術を日本独自の工夫と品質で現場に取り入れる過程は、現代のDXやAIにも当てはまるはず。和魂洋才の考え方に、あらゆる領域の技術を掛け合わせる意味でX(クロス)を付けた」と、野口氏。

WAKONXはKDDIが強みを発揮できる領域でデジタル活用に挑戦

WAKONXが業界課題や社会課題に対して取り組むべきテーマ(領域)として、「モビリティ」「リテール」「ロジスティクス」「ブロードキャスト」「スマートシティ」「BPO」がある。これら6つの事業領域は、新ブランドの発表に際してKDDIがソリューション提供の源流を持っており、さらに今後デジタル化の可能性がある領域が選ばれたという。

例えばモビリティでは、トヨタ自動車と「つながるクルマ」の実現に向けたグローバル通信プラットフォームを構築するなど、コネクテッドカーの普及に向けた研究開発に取り組んできた。また、ドローンの活用促進に向けてはKDDIスマートドローンを設立している。リテールはまさにローソンを中心にコンビニとのシナジーを発揮しやすい領域だ。ロジスティクスも同様に、次世代型の物流倉庫自動化ソリューション提供を目指して椿本チエインと合弁会社Nexa Ware(ネクサウェア)を設立した背景を持つ。スマホ端末の物流など倉庫業務の効率化を進めてきた知見を活用するとのことだ。

ブロードキャストについては、前身の国際電信電話(KDD)までさかのぼる。KDDIは1963年に茨城宇宙通信実験所を開所すると、日米間で初のテレビ中継受信に成功し、1969年には山口衛星通信所(現・山口衛星通信センター)を開所した。現代においても、2024年にソニーと5G SA(スタンドアローン)ネットワークを活用したDXソリューション提供に向け動き出している。BPO領域では、コンタクトセンターやバックオフィス業務を担う子会社のアルティウスリンクで蓄積したノウハウを応用するという。

スマートシティでは、2025年春に予定されているTAKANAWA GATEWAY CITYへの本社オフィス移転に伴う、都市再開発の知見を活用する。野口氏は「JR東日本と開発を進める中で、人流やモバイルのデータを用いるデジタルツインを設計・企画段階から話せるメンバーが育ってきた。ビル単体だけでなく街のデザインやマネジメントも提案できる土台ができてきた。将来的には第2、第3の高輪を生み出せるように横展開していく」と話していた。

なお、これらの6領域は固定されているわけではなく、今後のビジネス状況や環境の変化によって入れ替えや増加・減少などもあり得るそうだ。

WAKONXを次の法人事業の柱に育てる

野口氏はWAKONXの当面の目標について、「2026年度から始まる次期中期経営計画の柱になるよう育てたい。これまでに、6つの各領域の方と当社の現場担当者が対話を重ね、情報を収集してきた。いよいよ具体的な商用ソリューションを展開するタイミング」と話す。また、KDDIの法人事業においてグロース領域の成長の起爆剤として、企業全体の2桁成長にも貢献する考えだ。

また、Vertical Layer、Network Layer、およびData LayerのどのレイヤーにもAIの技術が欠かせないため、データを活用したAIモデルをプラットフォーム化して提供開始する予定だという。

「現在の法人事業はWAKONXのベースとなるネットワークインフラの提供が中心ではあるが、将来的にはWAKONXそのものが法人事業になれるように挑戦したい」(野口氏)