KDDI、KDDIスマートドローン、ローソン、ちちぶ結いまち、埼玉県秩父市は2月12日、ローソン店舗を活用したドローン配送の実証の様子をメディア向けに公開した。この取り組みは、5者が2024年10月に環境省の「令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業」において提案した、「モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減」が採択されたことを受けて実施されたものだ。本稿では現地の模様をレポートする。

実証の概要と背景

KDDIは日常と災害発生など有事の際を区別しない、「フェーズフリー」なドローン活用の実現を目指している。フェーズフリーなドローン活用では、平時は日用品配送やパトロールにドローンを活用し、有事には災害状況の確認や被災地への物資配送などにそのままドローンを活用するといったことが期待できる。

そのために、同社はドローンを活用した物資輸送のユースケース創出に注力している。今回実証の場となった埼玉県秩父市でも、2022年9月に発生した土砂崩落によって物流が寸断された中津川地内の住民に対しドローンを用いた物資の定期配送を実施し、冬期間の生活を支援した。2カ月間で計100キログラムほどの荷物を配送したという。

秩父市は労働人口の減少や交通インフラの老朽化、災害リスクなど、日本全国の地方が抱える課題と共通した課題への対応に迫られている。そこで今回5者は、環境省の事業に採択されたことを受けて、ドローンによる地域課題解決のモデルケースを創出し、他の地域への展開と応用を目指す。

環境省で脱炭素モビリティ事業室長を務める中村真紀氏は「わが国の二酸化炭素排出量は、その約18%を運輸業が占めるとされる。2050年の二酸化炭素排出量ネットゼロ目標達成には、動力源の脱炭素化と同時に輸送単位当たりの二酸化炭素排出量削減が不可欠となる。特に過疎地域への輸配送はトラックの積載率が低くなりがちで、輸送単位当たりの二酸化炭素排出量が相対的に多い。今回および今後の実証を通じて、より効率的な配送と物流の担い手不足解消に資する知見が得られれば」と述べ、期待を寄せた。

また、秩父市長の北堀篤氏は「秩父市では生活インフラの維持が困難となっており、さらには物流のドライバー不足も顕著。今回の実証実験の結果が市の抱える課題解決につながり、社会実装されることを願っている。令和4年度に秩父市で取り組んだStarlink(スターリンク)を活用したドローンによる物資輸送の経験が能登半島地震の際に生かされたように、今回の秩父市での実証が全国の自治体に横展開されることを期待したい」と話していた。

ローソンをドローンの発着拠点となるモビリティハブとして活用し共同輸送を実現することで、物流事業者の労働人口減少とともに二酸化炭素排出量の削減も見込める。KDDIによると共同配送とドローン配送を組み合わせることで、物流配送で1年間に排出される二酸化炭素を約6割削減できる試算とのことだ。

また、ローソンもラストワンマイル配送への対応に着手している。これまでに36都道府県128店舗で移動販売車を導入し、常温商品を含む複数の温度帯に対応する移動販売を開始しているほか、47都道府県の約7400店舗で3200品目を対象にフードデリバリーサービスの提供を開始している。

からあげクンが空を飛んだ!温かい弁当をドローンで配送

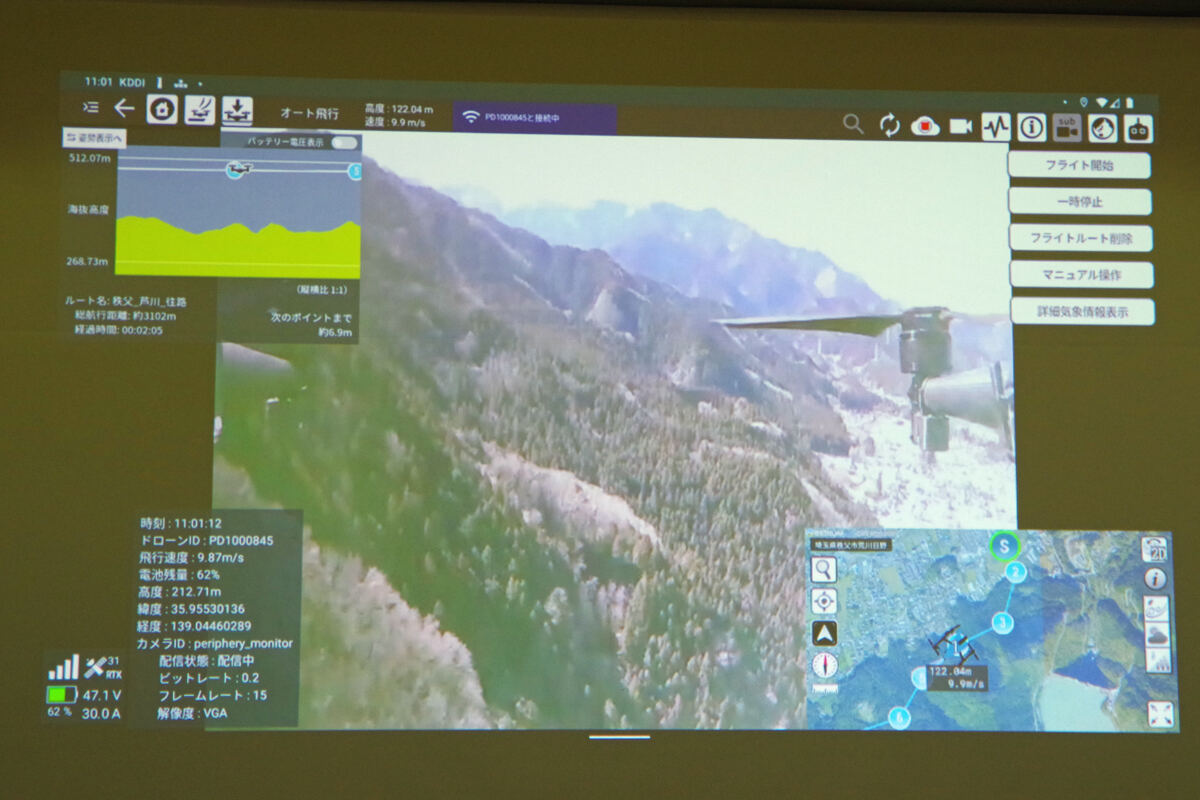

実証に使用した機体はPRODRONE(プロドローン)の「PD6B-Type3」。荷物を搭載しない機体のみで約35分間、片道10キロメートルほどの飛行が可能。ペイロード(最大積載量)はおよそ30キログラム。

ドローンの飛行シナリオは以下の通り。まず、秩父市浦山地区の住民向けの宅配物(模擬品)がローソン秩父荒川上田野店に届くと、その配送品と住民から注文を受けた「からあげクン」や「鹿児島県産桜島どりのチキン南蛮丼」などのローソン商品をドローンに混載し発送する場面から始まる。

ローソンを出発したドローンは、約7キロメートル先の老人福祉センター渓流荘へと向かい離陸。12分ほど自律飛行した後に渓流荘に到着し、地域住民へ荷物が渡される。

なお、飛行ルートの一部エリアは深い山あいの不感地帯であり、auモバイル通信とドローンの接続が不可能だ。そのため、衛星ブロードバンド「Starlink」を用いて通信が継続された。

ドローンで配送された荷物を受け取った、近くに住む女性(89歳)は「昨年末に免許証を返納したので、最近の移動はもっぱら市のバス。週に2回ほどしか市街地へ買い物に行く機会がないので、近所の福祉センターまで温かいお弁当が届くようになれば嬉しい」とコメントした。

余談だが、今回ドローンの配送先となった福祉センター渓流荘は入浴施設を備えるため、近隣に住む高齢者は連日利用する場合もあるそうだ。こうした地域の施設を荷物の受け取り拠点として活用するのは非常に有効だろう。

秩父市が実施した住民アンケート調査によると、浦山地区に住む約7割は高齢者で、運転免許証の未保有率は3割程度。週に1回程度しか買い物に行けない人もおり、弁当・惣菜や医薬品の配送ニーズが高いという。

同実証は今後の取り組みとして、地域のニーズや物流網を考慮した複数ルートの配送や、共同配送トラックと連携したドローンの飛行、さらには人件費のコスト採算性向上のために一人のオペレーターが複数のドローンを運行する実験などを予定している。2027年度以降の社会実装を目指し、2026年度までの3カ年で技術開発と実証が進められる。

カーボンニュートラルなエネルギーを利用してドローンの山間部通信を実現

実証に利用したドローンは、事前に設定したルートに沿って自律飛行が可能。レベル3.5に相当し、目視外の長距離飛行が可能となったことで、人的なコストを削減しながらリアルタイムで運用できるようになった。

機体の制御にはKDDIスマートドローンらが開発した運行管理システムを利用した。このシステムは上空の4G LTE電波を使用し、リアルタイムな映像伝送に加えてクラウドへの映像自動アップロードも可能だ。

一部不感地域の飛行には、衛星ブロードバンド「Starlink」通信を用いた。モバイル通信の圏外箇所にStarlinkアンテナと可搬型の基地局を設置し、途切れない通信を実現。電力源として、軽量で折り曲げ可能なペロブスカイト太陽電池およびカルコパイライト太陽電池を使用した。これにより、カーボンニュートラルな電源を確保した。

なお、Starlinkアンテナの使用電力約440ワットに対し日照時の太陽電池の発電量は580ワットと、日差しがあれば十分に電源を確保可能とのことだ。