東北大学と東京理科大学、京都大学、帝京科学大学などによる共同研究グループは、光が流れるナノチェーンを開発し、その機構も解明したと2月7日に発表。超短波レーザーを用いずに、超高速光現象を理解するための新たな解析手法として期待されるとしている。

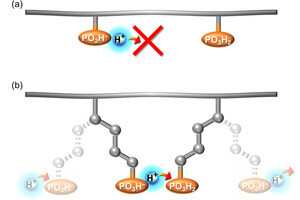

デバイスの小型化と省エネルギー化が求められる中、シリコンなどの無機材料では実現が難しい分子スケールでの極小デバイスの開発が科学者の究極の目標のひとつとされる。特に、ナノメートルスケールのデバイスを駆動するためのエネルギーや情報伝達信号として「光」が注目されており、効率的な光輸送を実現するナノスケールの分子光導波路(光がほぼ漏れることなく伝わる通路)の開発と、その光伝達ダイナミクスの解明が求められてきた。

分子材料内での詳細な励起子挙動を分析するためには、励起子が停留する各色素サイトの配向・配列・距離が規定される分子設計が求められる。従来の研究では、これらの条件を満たす分子鎖の開発は達成されておらず、今回の研究グループはこれに取り組んだ。

研究グループは、高効率で光エネルギーを吸収し、発光などの光機能を示す金属錯体である発光性ジピリン亜鉛錯体に着目し、色素であるジピリン部位の配向・配列・距離を精密に規定した一次元分子鎖群「ナノチェーン」を合成することに成功。ナノチェーンは配位結合が主鎖を担う直鎖状金属錯体で、今回の研究では錯体部位の構造を緻密に設計することにより、1核から16核までのナノチェーンの単離を可能にしたという。

-

ナノチェーンC1Nの合成(上)。原料分子(左上)から、亜鉛イオンが1~16個連なったナノチェーンが合成・単離された。下は、亜鉛イオンが16個連なった、単離された中で最長のナノチェーンの構造を示したもの

さらに、この構造的特色を活かし、ナノチェーンからの発光現象を理論的に再現するという独自の戦略を取ることで、これまで定量が困難であった最近接サイト間での励起子の移動速度を見積もることにも初めて成功。

研究グループは、「レーザーや検出器の性能に大きく制限を受ける従来の方法論を用いずに、未知の高速励起子移動の時定数を算出したことは特筆すべき成果」とし、この研究で用いた手法とモデルは、分子性ナノ材料における光化学・光物理現象を理解するための標準的方法論に資することが期待されるとしている。