将来宇宙輸送システム(ISC)は12月24日、メディア向けイベント「ISC Press Day」を開催。同社が小型ロケットによる離着陸試験「ASCA hopper」の開発拠点「大田ベース」を公開した。

大田ベースは、その名の通り東京における町工場の集積地である大田区に構えられている。ロケット製造にも活用される技術を有する職人たちが活躍する企業も多数あり、小説・テレビドラマでも話題になった「下町ロケット」の町工場「佃製作所」の舞台でも知られるこの地を選んだのは、本社(東京の日本橋)に近い都内でロケット開発が可能な場所を探した結果であり、もともと大田区に拠点を構えるという前提であったわけではないという。

開設されたのは2023年の11月ごろ。同社の社員は約80名ほど、そのうちの10~20名ほどの開発するコンポーネントを担当する人員が逐次、大田ベースに詰めて、それぞれの担当コンポーネントの組み立てや検品、状態確認などを行っているという。

ASCA hopperのコンポーネントを公開

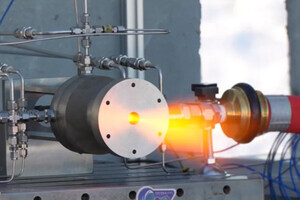

公開された当日は、年末という時期もあり、通常の作業はほぼ終わった状態。目の前には、10月に和歌山県の串本町に用意した試験場にてロケットエンジン統合燃焼試験を実施したものの、最終的に点火に至らなかったことから、大田ベースに引き上げてばらされたASCA hopperの各種コンポーネントが、2025年第1四半期に予定しているコンポーネントとしての再試験(ASCA hopperの最終組み立て後の試験よりも前の段階の試験)に向けた仮置きの状態で並べられていた。

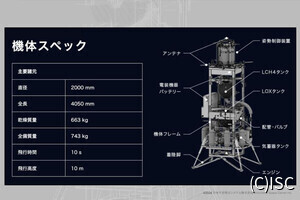

公開されたのは、機体の上昇、再着陸などの要となる「エンジン」、エンジンの燃料を搭載する「LOX(液体酸素)/LCH4(液体メタン)タンク」、飛翔時の姿勢バランスを窒素を噴射することで制御する「姿勢制御用サイドジェット」、そしてエンジンやサイドジェットの制御用コントローラなどを搭載したアビオニクスなど。ASCA hopperは直径2000mm、全長4050mmと小柄ながら、機体スペックに基づく全備質量は743kg、乾燥質量であっても543kgと意外と重さがあり、各コンポーネントを組み立てる場合でも人手だけでは危険が伴うのでクレーンも用意。コンポーネントの組み立てや分解などで活用されているという。

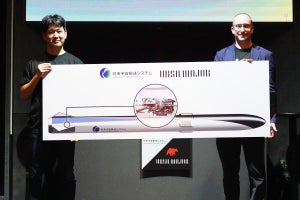

なお、大田ベースはASCA hopperの開発をメインとする拠点という位置づけ。2028年までに実用化することを目指して並行して開発が進められている小型衛星打ち上げロケット「ASCA 1」の開発の一部も想定されているものの、その機体サイズはイラストから類推するだけでASCA hopperの3倍ほどとなる、10m超級の機体となることから、広さ的にはかなり厳しいところがあり、新たな開発・製造拠点探しも進めていく可能性があるという。