沖縄科学技術大学院大学(OIST)は12月16日、デジタル画像の「視覚的な鮮明さ」を定量的に評価する新たな手法を提案し、絵画制作の過程から物理現象における変化まで、構造の移り変わりを正確に捉えることが可能になったと発表した。

-

鮮明度の低下の例。ぼかしと色コントラストの影響。(上)コントラストを一定に保ったまま、ぼかしが鮮明度に与える影響。(下)色の配置を固定したまま、コントラストの低下が鮮明度に与える影響。(c)Chan et al., 2024(出所:OIST Webサイト)

同成果は、OIST 力学と材料科学ユニットのサント・チャン博士、同・エリオット・フリード教授の2名によるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

デジタル画像を含む絵画作品の芸術的性質を分析する際には、作品がいかにくっきりと鮮やかであるかを理解することが重要だ。そこで今回の研究では、作品の鮮明さ、バランス、調和など、芸術的性質を定量的に評価できる手法を開発するため、画像をぼかしても視覚要素がどれだけ保持されるのかを測定し、デジタル画像の「鮮明さ」を数値化することを目指したとする。

今回用いられた手法は、画像における隣り合うピクセルをランダムに入れ替えることで画像をぼかし、その後、元画像と比較する事で、構造がどれだけ類似しているかを測定するというもの。色のコントラストが高く、構造が多く残る画像には高い値を、そして、単色、あるいはカオスとなった画像にはゼロが割り当てられる。

研究チームによると、数学的には、鮮明度は色のコントラストやその空間的分布で表現できるとのこと。今回の測定手法は画像の色彩を保ち、また圧縮された画像にも機能することが特徴であり、測定から得られた鮮明度は、画像の分析と創作の両方に役立つ指標として使用でき、各種画像分析や物理現象における構造変化の検出にも役立つほか、色の相互作用とそれが人間の知覚に与える影響を研究する「色彩理論」にも大いに関わるという。また鮮明度とは本質的に、画像の構造がどの程度のぼかしに耐えながら元画像との類似性を保っていられるかを示しているものとした。

-

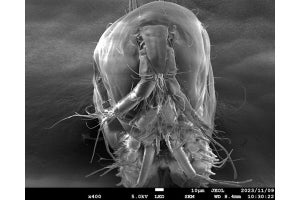

画質と安定性の測定。(A)オリジナル作品。いかだに乗った姫森ルーナとルーナイト(ホロライブプロダクション)のピクセルアート。(B)65万回のピクセル反転後のぼやけたバージョン。作品の構造は劣化するが、いかだの形状は依然として確認できる。(C)色差マップ。構造の安定性を示すグレースケール画像。黒い部分は安定しており、白い部分は安定していない。(D)劣化スコア。ピクセルの反転による作品の構造の変化を、完全にシャッフルしたバージョンと比較したもの。挿図は色分布。作品で最も頻繁に使用されている50色の3D散布図で、赤、緑、青の色空間における分布が示されている。(E)構造安定性。構造安定性を測定する基準(ΔS)を定義し、ピクセル反転数が画像サイズとほぼ等しい時に構造安定性が最大になることが示されている。(c) Chan et al., 2024; Artwork by Ronin (@zeth_total)(出所:OIST Webサイト)

なお今回の研究で、鮮明さはぼかしに対する抵抗力と定義されている。論文筆頭著者であり自身もデジタル絵師であるというチャン博士が今回の手法の着想を得たのは、デジタル絵師たちが、作品がどれだけはっきり見えるのかを評価するため、キャンバスをズームアウトして全体像を確認する技法からだったとしている。なお今回の研究成果による鮮明度を基に、チャン博士らはゲーム「Holo X Break」の絵文字を設計。今回の研究成果が商業案件においても機能するということを明らかにしたという。

またチャン博士とフリード教授は、鮮明度について新たな応用を模索しており、今回の研究成果は芸術分析を変革する可能性があるとしており、エンジンが熱エネルギーを機械的な仕事に変換するように、絵師たちは鮮明さを、調和、バランス、リズムなどの芸術的性質に変換しているからとする。そして両名は、このような「芸術熱力学」は、実際に絵師が絵を描く時に行うあらゆる判断の論理的根拠を追及するのに役立つのではないかと考えており、絵師自身の技術をさらに磨くために有益な知識を提供できることを期待するとしている。