富士通は11月26日、自治体の施策(ポリシー)をデジタルツイン上で再現することで社会への影響をシミュレーションし、多様な視点で施策効果の最大化を目指す技術「Policy Twin」を開発したことを発表した。同サービスは複数の自治体の過去の施策をデジタルツインに再現した上で、それらの複数の施策を参考に新たな施策候補を再構成し、生成された施策候補の効果をデジタルツイン上で算出して効率的な施策立案を支援する。

予防医療事業における事前検証の結果、保健指導の提供リソースの要件を満たしつつ、保健指導による医療費の節減効果と健康指標の改善効果をどちらも前年度の約2倍に向上させる施策候補を導出できたとのことだ。そこで同社は、まずは自治体の予防医療事業サービスを支援する技術を12月6日より「Fujitsu Research Portal」上で公開する。

Policy Twinの概要

富士通はこれまで、社会課題解決の支援を目的として、AIやICTに行動経済学の知見を取り入れた技術群「ソーシャルデジタルツイン」の研究開発を進めてきた。その中で、人の行動をデジタルツイン上に再現し、施策の効果や影響を事前に検証可能とする「デジタルリハーサル」技術を強みとしている。

今回開発したPolicy Twinはデジタルリハーサル技術を拡張し、経済的な合理性に基づいて社会資源を適切に分配するための理論である実証経済学に基づいて、デジタルツイン上に再現した自治体の施策を事前検証可能とする技術。効果の最大化や比較検討に利用できる。

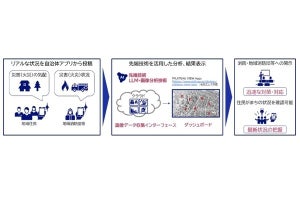

Policy Twinで施策を探索する流れ

まずは施策をフロー形式に変換する。ここでは、LLM(Large Language Models:大規模言語モデル)などによって、文書として公開されている各自治体の施策情報を、保健指導や受診勧奨など提供サービスとそのサービスを提供する対象者を絞り込むための条件分岐(血糖値や腎障害の条件など)から成るフロー形式に変換する。これにより、地理的な特性や人口構成を考慮し、類似する複数の自治体の施策とのフローの違いを比較できるようになる。

次に、複数の自治体の中から実績のある施策を参考にして、条件分岐や提供サービスの中から一部を組み合わせて再構成することで新たなフロー候補をいくつか作成する。この際に実証経済学の資源配分の検討プロセスを取り入れ、サービス利用の定員など限られたリソースの配分可能な範囲を制約条件としてフローの組み合わせを選定。

作成したフロー候補を用いて、フローの開始から人々がどの条件分岐を通り、結果としてどの提供サービスに至るかを、人の行動選択を考慮した機械学習(独自の行動選択モデル)などによりシミュレーションする。さらに、健康指標や医療費、リソースなどの自治体が目指す目標指標がどう変化するかを算出する。

富士通によると、ある自治体における予防医療事業を対象としてシミュレーションの正確さを検証したところ、国民健康保険のデータに基づいて「Policy Twin」で算出した保健指導の件数は、実績値と誤差5%以内の範囲で一致することが確認されたという。このように、複数のフロー候補でそれぞれ複数の指標をシミュレーションし、それらの指標が最大となるフロー候補を選択可能とのことだ。