今年7月末に事業戦略を発表した米NetAppの日本法人であるネットアップ。「Intelligent Data Infrastructure(インテリジェントなデータインフラストラクチャ)」を御旗にビジネスを展開している同社ではあるが、より具体的な話を同社 代表執行役員社長の中島シハブ・ドゥグラ氏に聞いた。

中島シハブ・ドゥグラ

ネットアップ合同会社 代表執行役員社長

約30年近くにわたってITの設計、エンジニアリング、サービス、セールス、ビジネス開発などの分野で功績を挙げている。1991年に横河電機に入社し、オイル&ガス、化学、電力における分野の設計、さらにエンジニアリング関連のプロジェクトをリードした経験を有す。

その後、2000年にシスコシステムズに入社し、専務執行役員 コーポレート事業統括や専務執行役員 サービス営業統括などの要職を歴任。約19年間、グローバルアカウント、コーポレート事業、そしてサービス事業に従事、ビジネスの2桁成長などに貢献。

3つのメガトレンドを戦略に据えるネットアップ

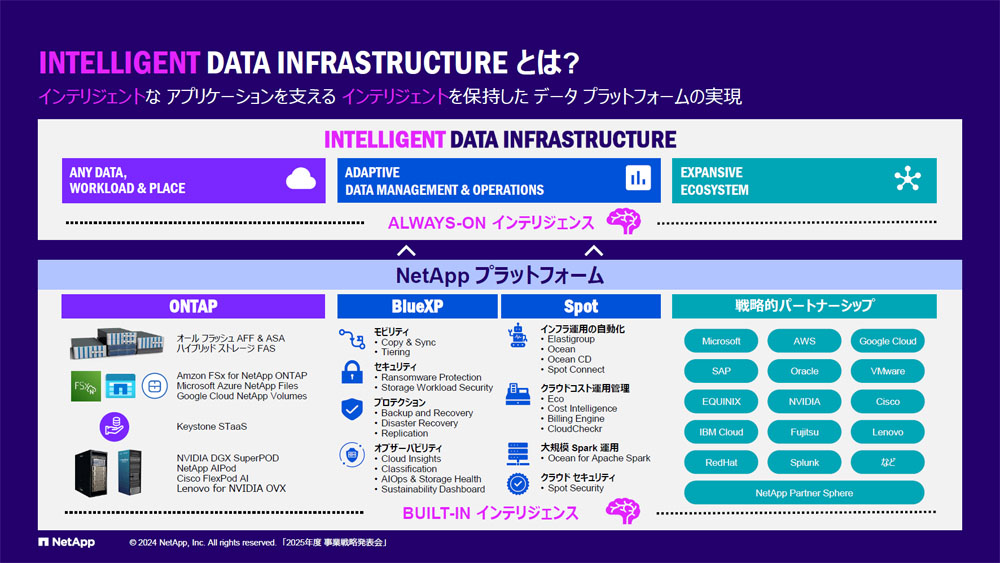

そもそも、Intelligent Data Infrastructureとは同社の製品群を中核にパートナーとともに、インテリジェントなアプリケーションを支える、インテリジェントを保持したデータプラットフォームのことを指す。

中島氏は先日の戦略発表会を振り返りつつ「日本市場は有望な市場であり、他地域と比較してAIの導入についてはポテンシャルがあるため、当社としてもチャンスと捉えています。メガトレンドはデータ、セキュリティ、AIです。この3つのメガトレンドを当社の戦略の中に盛り込んでいます」と力を込めた。

データについては、グローバルにおいてデータの3分の2は一度作成されたものは使われていないことから、そうしたデータをもっと活用していくべきとのことだ。

ドゥグラ氏は「データを可視化し、ポータビリティできるかどうか、要はデータへのリーチに関する問題があります。そういう意味で当社の製品を使えば、データ活用の一助になります」と話す。

セキュリティでは増加傾向のサイバー攻撃に対して、同社とセキュリティベンダーが協力して、復旧までを含めた顧客のレジリエンス構築を支援。

これは、回復にフォーカスしたアプローチとして「NetApp Cyber Resilience」を提唱し、攻撃範囲の堅守や攻撃者の検出といったデータセキュリティに加え、バックアップ、リカバリを含めたデータ保護をもってして対応するというもの。ユーザー側にも意識を持ってもらうため必要性もあることから自治体などと「ランサムウェア対策防災訓練ワークショップ with NetApp」開催している。

また、AIエンジンのランサムウェア検出機能「ONTAP 9.15.1 Autonomous Ransomware Protection/AI」や「ランサムウェアリカバリ保障プログラム」など、ランサムウェア対策を備えている。

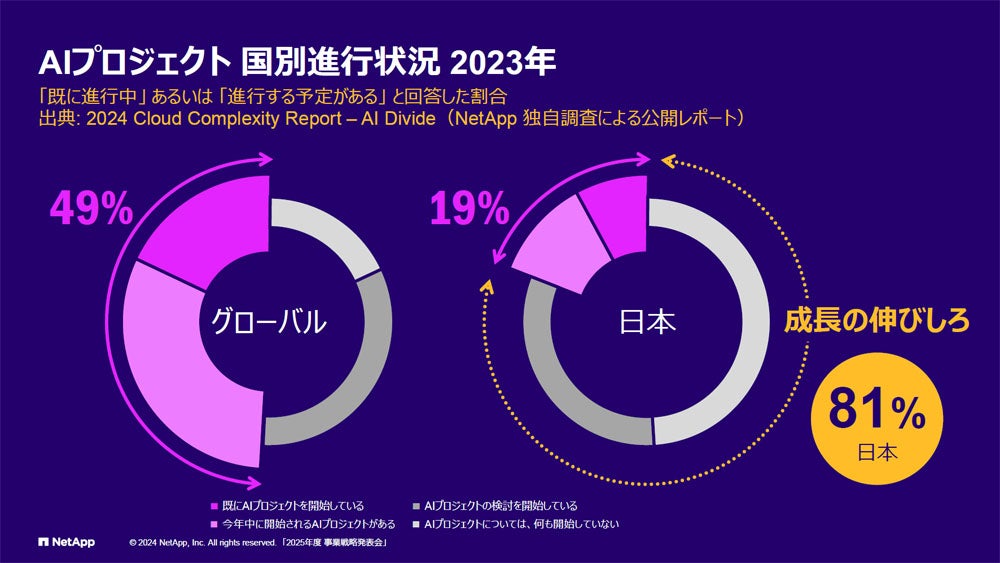

AIの導入に慎重な日本企業

AIについては同社の調査によると、グローバルでは進行中・進行予定の組織が49%に対して、日本は19%のため伸びしろがあるとし、今後はどのような企業でも“AIカンパニー”になるとの見立てだ。

ただ、日本企業ではどのようにAIプロジェクトをスタートさせて、何を目指すべきなのかについて頭を悩ませていることが多い。そのため、同社ではNVIDIAと共同でAIプラットフォームリファレンスアーキテクチャ「NetApp Data Pipeline」や、同アーキテクチャの知見をベースにした「Google Cloud NetApp Volumes with Vertex AI」、「Amazon FSx for NetApp ONTAP」などで支援していく。

中島氏は「日本企業は現在のAIに関して、慎重に検討しています。AIに取り組むためには2つのポイントが必要となります」と説く。

まずは、データがインフラストラクチャとしてAI Readyな状態であるか否かという点だ。複数の環境の中にデータはぶら下がっており、アプリケーションによってデータの種類やプロトコルなどさまざまな要素がある。そのため、同社では“データでインフラを構築するこ”とを支援。

もう1つはデータが準備できた状態でAIのアーキテクチャがどのようにあるべきということ。この点について、前述したようにリファレンスアーキテクやを用意しており、生成AIと予測AI、それぞれに対応したアーキテクチャを持つ。

中島氏は「いつでも展開できるようにプロフェッショナルサービスチームなどを含めて、われわれのパートナーコミュニティでもすぐに展開できます。生成AIの場合、AWS(Amazon Web Service)、Microsoft Azure、Google Cloudの3社それぞれのリファレンスアーキテクチャがあります。お客さまが持つAIのデータとハイパースケーラーの生成AIをどのように組み合わせて展開できるようになっています」と説明する。

課題として、同氏は「AIプロジェクトを見渡しみると、非常に狭いデータの中で検討されていますが、これだとROI(Return On Invesment:投資収益率)は大きくなりません、スケールがあるデータの方がROIもはっきりしますし、インパクトももっと大きくなります」と述べている。

「Intelligent Data Infrastructure Experience Center」が担う役割

続いて話は、7月に日本オフィス内に設置した「Intelligent Data Infrastructure Experience Center」に移った。これは、Intelligent Data Infrastructureへの理解促進を図るために設けたものだ。

ここでは、顧客がPoC(概念実証)で利用し、同社のエンジニアと検討を行い、それぞれの課題に対してIntelligent Data Infrastructureをどのように使い、価値を見出すという。

中島氏は「例えば、運用負荷の軽減をどのように行うのか、導入のタイミング、セキュリティなどのPoCを行います。また、レジリエンスといった専門のワークショップも行うほか、パートナーの課題についても議論します。現在、利用が増加しており、私の目標としては1年中忙しくさせることですね。少し前まではお客さまの課題について、PoCを行うことが多かったのですが、今後はカテゴリ別にしてテンプレート化し、当てはまるテーマを選んでもらうようにしていきます」と強調した。

パートナー戦略と日本市場の展望

そして、最後にパートナー戦略について話を聞いた。同社は2024年第1四半期におけるNAS(Network Attached Storage)分野でシェア1位を獲得しており、まずはパートナーとともにポジションを死守していくという。

また、このところ同社が注力しているブロックストレージ「ASA Aシリーズ」の拡販を強力に進めていく。同シリーズの全機種は昨年に発表されているが、今年の年次イベント「NetApp INSIGHT 2024」に早くも最新機種を発表していることから、並々ならぬ意思を感じる。

中島氏も「これはマーケットの中で非常に大きなインパクトになると思っています。そのため、ASA Aシリーズのブロックストレージをパートナーと一緒に日本市場に対して、勝負を仕掛けます」と意気込んでいる。

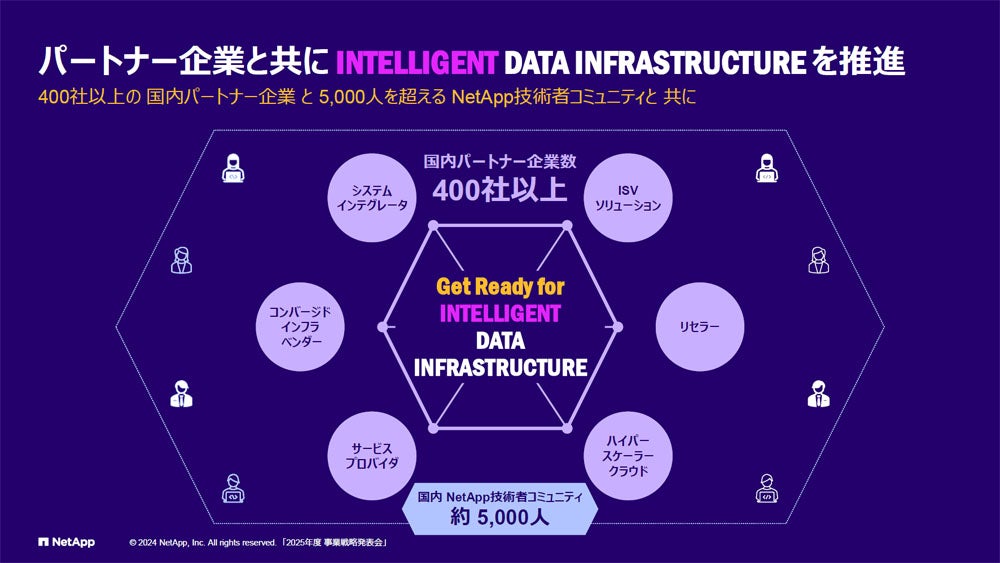

現在、国内400社以上のパートナー、5000人ほどが在籍する技術者のコミュニティがあり、パートナー同士やネットアップとパートナー間でベストプラクティス、課題などの情報交換を行っている。特に技術に対する理解が深く、顧客に対しても付加価値を提供できる技術者を「チャンピオン」として年次開催の「NetApp Japan Partner Awards」で表彰し、130人が受賞しており、導入事例などを共有。

こうしたコミュニティについて、同氏は「NetAppでは技術者コミュニティを非常に大切にしており、パートナーアワードなどを開催することで活性化していくことを狙っています。こうした取り組みはお客さまのレジリエンスやセキュリティの向上に結果的につながると同時に、データのサイロ化も解消できる考えており、専門家をどんどん増やしていくことが1つのステップとして必要だと感じています」との認識を示している。

中島氏は「いま最も集中しているのは、お客さま自身をチャンピオンにしていくということです。データのチャンピオン、セキュリティのチャンピオン、あるいはAIのチャンピオンなどです。さまざまな課題に対するチャンピオンにしていくことを考えています。また、データの保護も重要です。当社は地球上で最もセキュアなストレージを作っていることを自負しており、いつでもデータ保護のお手伝いができるほか、AIの検討、導入を支援します。そして、仮想化やデータベースなど、さまざまなアプリケーションではブロックストレージが重要になり、フラッグシップの製品で勝負していきます」と、日本市場への展望を語っていた。