バンダイナムコグループは、経営戦略の中で「IP軸戦略」を掲げている。IP(Intellectual Property)は一般的には知的財産を意味するが、エンターテインメント業界では「機動戦士ガンダム」や「パックマン」などのキャラクターやその世界観を指す。例えばアニメ作品をきっかけに、グループ内の各事業者がプラモデルやゲームなどさまざまなかたちで商品展開することで、IPの価値を最大化しようというのが「IP軸戦略」だ。そしてグループ内でデータ活用によってこの戦略を主導するのがバンダイナムコネクサスである。

8月22日~23日に開催された「TECH+EXPO 2024 Summer for データ活用」に、同社 データ戦略部 データプロダクト課 マネージャーの吉村武氏が登壇。データ戦略実現のために必要となるデータマネジメントの考え方を解説し、あわせて同社のデータ活用の事例も紹介した。

IPを最大化するにはタイミング、出口、地域の3要素が重要

講演冒頭で吉村氏は、IPを最大化するために必要な要素を3つ挙げた。

1つ目はタイミングだ。事業によって最適なタイミングは異なるため、IPごとに最適なタイミングを提供する事が重要である。

2つ目は出口だ。商品・サービスの幅広い出口でIPを活用することにより事業の最大化を目指す。

3つ目は地域だ。海外展開する場合も含め、その地域に応じた商品展開が必要になる。

これらの要素を支えるために同社が展開するのが、「データユニバース」と名付けられたデータ戦略だ。まずビッグデータを集積するための安全性の高い器を構築してデータ収集を行い、データを使いやすく整理して可視化、そして用途に応じてデータを分析してイベント企画や商品開発に利活用するという3段階の構成である。

「DMBOK」に沿ったデータマネジメントでデータ戦略を実現

データ戦略が実現している状態とは、データが管理されて利活用でき、成果が出ている状態だ。しかし最初の段階でデータ管理ができていなければ、分析もうまくいかず、意思決定もできない。データ分析の世界には“ガベージインガベージアウト”という言葉があるが、これはゴミデータを突っ込めばひどいアウトプットしか出てこないという意味である。ゆえに、データ戦略実現のためには、最初にきちんとデータを管理することが重要になるという。

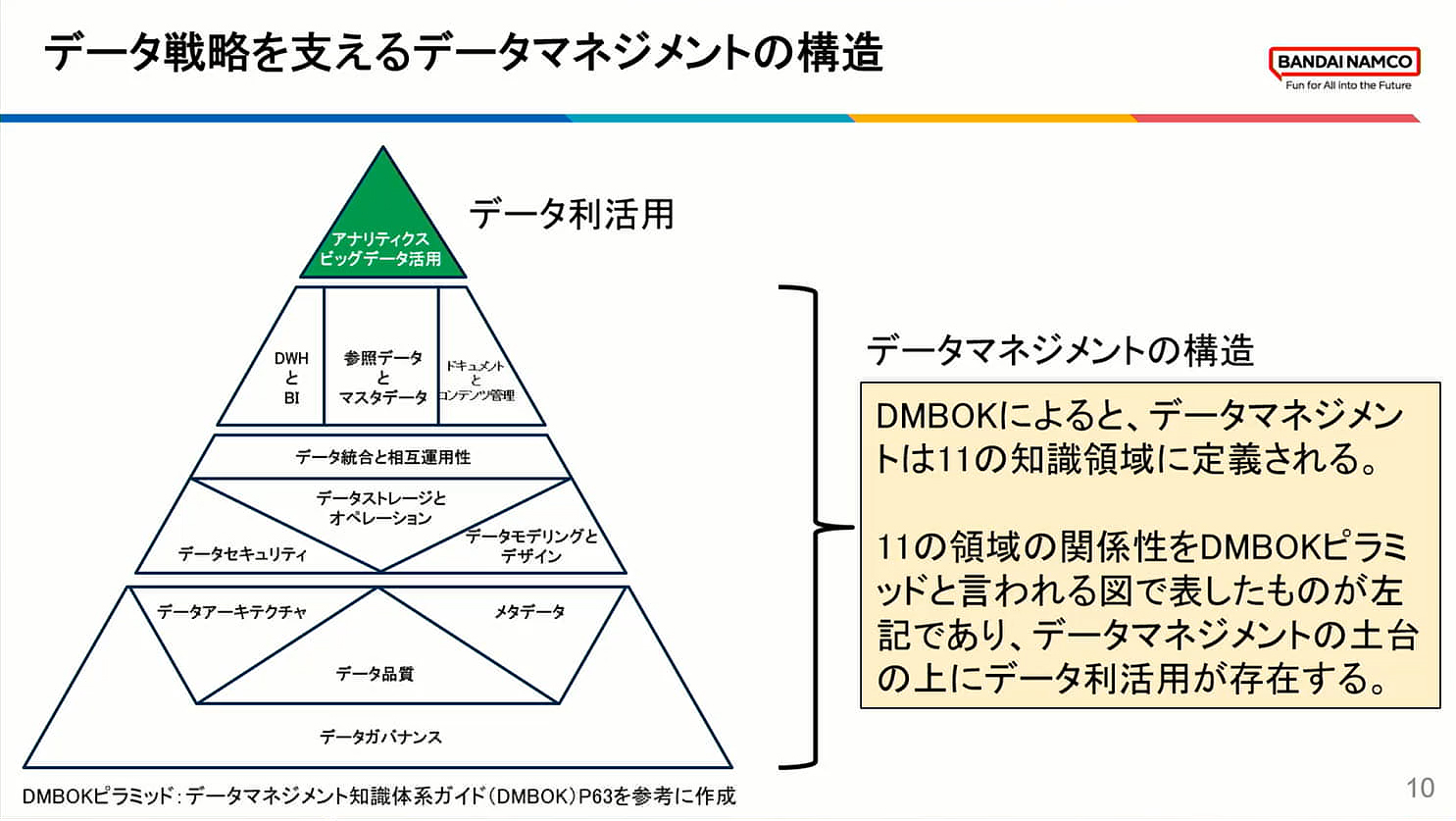

同社の考え方は、データマネジメントの知識を体系立ててまとめた「Data Management Body Of Knowledge (DMBOK)」に沿ったものだ。DMBOKではデータマネジメントの11の知識領域をピラミッド型の図で表し、その進め方を3段階で説明している。

そこで示されているまず目指すものはデータが一元管理される状態である。データを入れる器を用意し、データストレージとオペレーションに関する管理手続きを定めて実行する。その後、アプリケーションや組織内のデータの移動と統合を実現するための計画をし、設計、実装を行って、データの中身やデータの関係性を整理するための管理手続きを定める。さらに認証や権限付与、アクセスコントロールといったデータセキュリティを実施するまでがフェーズ1だ。

データの一元管理の次は、高品質なデータを取得できるように、メタデータ管理を行う。文字列だけのデータが流れてきても分析のしようがないため、どういうデータであるかを示すメタデータの管理は重要だ。そしてデータ活用のための要件を明確にするデータアーキテクチャと、データの適切性を評価し、改善の手続きを定めて全体最適化を図るデータ品質管理を実施するまでがフェーズ2だ。

フェーズ3ではデータガバナンスを行うが、これはセキュリティを意味するものではなく、データ管理のための戦略や組織体制を整備することを指す。ここまで来れば、ある程度高度なデータ利活用に着手できる。そこで、DWHとBIの計画や設計、参照データとマスターデータの管理手続きの策定と実行などに取り組んでいく。

「このようにデータマネジメントを進めていけば、データ戦略がうまくいく状態になります」(吉村氏)

成熟度アセスメントで現状を評価

前述の3つのフェーズに沿って取り組むのは、データマネジメントがまったくできていない場合である。しかし高度であるかどうかを別にすれば、ほとんどの企業が売上管理や経営などで、ある程度のデータ活用は行っているはずだ。そういった場合に有効なのが、同じくDMBOKに記載されている「データマネジメント成熟度アセスメント」で現状を評価することだと吉村氏は言う。

同社でもこれを利用することで、経営戦略に必要なデータ戦略は何かを考えているそうだ。この成熟度アセスメントでは、前述の11項目の達成度を5段階で評価していく。ただし、ある事業部では3や4に評価された項目でも全社で見れば2ということもあり得るため、どの範囲を見るかが重要になる。

また、評価の数字にこだわるのではなく、データマネジメントについて次にどんな手を打つべきかを戦略的に考えることが重要だと同氏は指摘する。例えばある領域で1と評価したとしても、その領域だけに注目せずに統制を利かせた戦略ができていないことがその背景にあると考えたという。そこで、その項目を2にするのではなく全体に評価を上げていくことを目標として、まずデータガバナンスをきちんと実施することを最優先に取り組むといったことが重要となる。

データマネジメントや成熟度アセスメントは、一度やれば終わりではない。これらは経営戦略にも紐付いているものであるため、PDCAとして継続して改善サイクルを回していくことが重要である。この場合のPDCAとは、Planとしてデータマネジメントを実施し、データ利活用というDoを行い、成果を創出してCheckし、成熟度アセスメントという改善のActionを行うというものだ。同社では現在、このPDCAをきちんと回せる状態になっていると吉村氏は胸を張った。

需要予測や広告費の配分にデータを活用

バンダイナムコネクサスのデータ活用の事例としては、データ分析による需要予測がある。IPビジネスは、需要の予測が難しい。そこで、分析者がエンターテインメント業種を考慮したデータを分析することでグループ各社の生産数を提案することにした。製造や流通の都合を考慮しながらも現実に即した数字を出せるよう、グループ横断で取り組んだことも功を奏し、利益に貢献することができているという。

広告についても、データ活用が成果を上げている。媒体によって、広告を出した直後に売り上げが伸びることもあるし、また一定の広告費以上はいくら出しても売り上げが伸びない場合もある。いつどの媒体に、どの商品の広告宣伝費をどれだけかけるかは悩ましいところだ。そこで、広告予算に対する媒体ごとの効果が最大化する点をデータ分析で予測することにした。

分析の結果、少ない予算の場合はしばらくの間、広告費と売上が比例するメディアに投入しておき、ある程度の期間が経過したら遅れてピークが来るメディアへの投入を増やしていくという方法が販促効果を最大化できることが分かった。現在はマーケティング部署と連携して、予算を入れれば媒体と円単位の金額まで自動的に算出される仕組みをつくって活用しているという。

こうした成功事例は、横展開することも重要だ。同社では、オンライン動画配信やリアル相談会の開催、社内ポータルによるナレッジの展開を行ったり、グループ横断の研究会を立ち上げたりといった横展開のための取り組みも行っている。

「さまざまな部門が(データに)興味を持つようになったことで、グループ全体のデータ戦略の実現が近づいてきたと実感しています」(吉村氏)