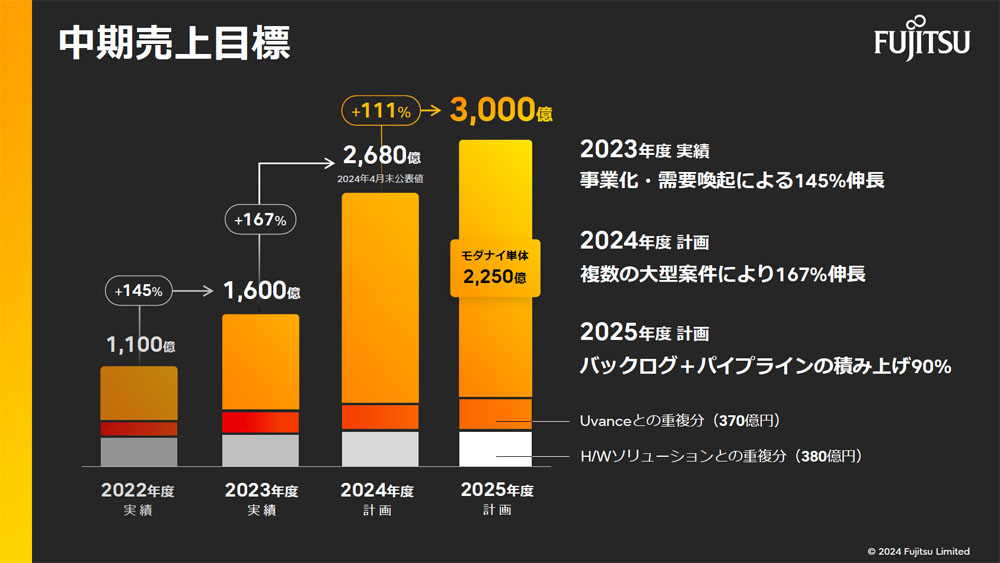

富士通はモダナイゼーション事業において、2024年度には前年比67%増の2680億円の売上収益を見込むほか、2025年度には同11%増の3000億円を目指す計画だ。モダナイゼーションの事業計画は、富士通が投資家、アナリストを対象に開催した「IR Day 2024」の中で明らかにした。

レガシーからの脱却支援を強力に推進

同社では、2030年にメインフレームの販売を終了し、2029年にはUNIXサーバの販売を終了する予定だが、これらのユーザーを対象にしたレガシーからの脱却支援を強力に推進することになる。なお、2024年7月時点で、同社のメインフレームは320社で稼働。UNIXサーバは640社で稼働しているという。

現在、同社は2025年度を最終年度とする中期経営計画を推進しており、サービスソリューションの成長と計画達成が中期経営計画を支えることになる。

2025年度のサービスソリューションの売上収益は、2022年度比で4158億円増とする2兆4000億円を目指しており、うち成長エンジンと位置づけるFujitsu Uvanceは7000億円(2022年度実績は2000億円)、従来型ITサービスが1兆4750億円(同1兆7042億円)、そしてモダナイゼーション事業単体で2250億円(同800億円)を計画している。

サービスソリューション全体に占める構成比は約1割だが、富士通 副社長 COO(最高執行責任者)の島津めぐみ氏は「ITサービス市場全体の伸び率は5~7%増だが、モダナイゼーション事業は、2020年代後半まで20%増の伸びを見込んでいる」と事業拡大に意欲を見せる。

同社はメインフレームやUNIXサーバ、オフコンのほか、EOS(End Of Support)を迎えたミドルウェア、COBOLやPL/1によるアプリケーションをレガシー資産と位置づけている。

島津氏は「レガシーからの脱却を戦略軸に、市場や顧客にアプローチする事業をモダナイゼーションと定義している。これをもとに算定すると、モダナイゼーションの国内市場規模は2023年度で8000億円、2025年度には9000億円に拡大し、その後も拡大すると予測しており、ピークは2028年や2029年になると予測している」と述べている。

さらに、同氏は「モダナイゼーションは一過性の事業ではなく、その先にDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速、創出していく事業となる。富士通では、UvanceによるDXの提案や、移行プロジェクトの推進によって、新市場の創出および波及売り上げの創出が見込まれる」と語る。

富士通のモダナイゼーション事業の2023年度の売上収益は、モダナイゼーション単体と、Uvanceとの重複分、ハードウェアソリューションとの重複分を含めると、前年比45%増の1600億円の実績を達成。

2024年度は特定の大型プロジェクトが貢献した影響もあり、同67%増の2680億円と大きく拡大。また、2025年度はさらに事業規模が拡大し、同11%増の3000億円(モダナイゼーション単体では2250億円)を目指している。

2024年度のパイプラインは累計で3500件に達しており、島津氏は「2025年度の見通しも、すでに9割がバックログやパイプラインとして積み上がっており、さらなる積み上げを視野に入れているところだ。また、2026年度以降も数100億円規模のプロジェクトが複数ある」と、継続的な事業成長を見込んでいることを明かす。

さらに、モダナイゼーション事業の収益率の改善にも取り組む。グロスマージン率は、2023年度で37%だったものを2024年度には38%に改善。2025年度には40%に引き上げるという。島津氏は「自動化、生成AI、オフショアの活用により、原価改善を積極的に推進していていく。これにより、グロスマージン率を高める」と意気込む。

モダナイゼーション事業の方向性

モダナイゼーションでは、大きく3つの方向性があるという。インフラ、ミドルウェア、アプリケーションのすべてを一気に再構築する「リビルド」、インフラだけをメインフレームからクラウドに刷新しながらも、アプリケーションはCOBOLのままとする「リホスト」、インフラを刷新し、アプリケーションはJavaに変換する「リライト」である。

島津氏は「リビルドはパイプラインの約5割を占めており、企業のDX推進につながっている。だが、インフラが変わっただけとか、言語が変わっただけではデータ活用が進まないという課題がある。今回はメインフレームから脱却するだけだが、次に言語をCOBOLからJavaに移行したりといったことを考えている企業も多い。富士通にとって、モダナイゼーション事業の売上収益が、将来にわたって、大きく下がることがない理由もそこにある」と述べた。

また、コンサルティング事業を担当する富士通 副社長 COO兼CROの大西俊介氏は「モダナイゼーションは引っ越しをするということになるが、すべてを引っ越せばいいというものでもない。成長事業に関わるものは、リビルドしていくのがいいが、規模が小さくて、あまり利用していないもの、事業を縮小していくものはリホストやリライトでもいい。企業のポートフォリオ戦略と照らし合わせたモダナイゼーションをしていくのがいい」と提言。

大西氏は「リビルドしたシステムを活用して、データを活用することが大切である。そのためには行動様式を変え、物事の見方を変える必要がある。モダナイゼーションには、環境を変えるだけでなく、コンサルティングが関わる必要があり、そこにも富士通のビジネス機会がある」と述べている。

モダナイゼーションの具体的な事例について、収益の観点から説明した。ある製造業では、メインフレームの保守費用として年間2000万円を売り上げていたが、36カ月にわたる移行プロジェクトにより、約20億円のビジネスを創出したとのことだ。

また、ある金融業では年間8000万円の保守ビジネスであったが、48カ月間の移行プロジェクトにより、業務の8割をオンクラウド化し、60億円の売り上げを計上したという。

富士通におけるモダナイゼーションの強み

島津氏は富士通のモダナイゼーションの強みを「サービス」「ナレッジ」「エンジニアリング」の3点から説明した。

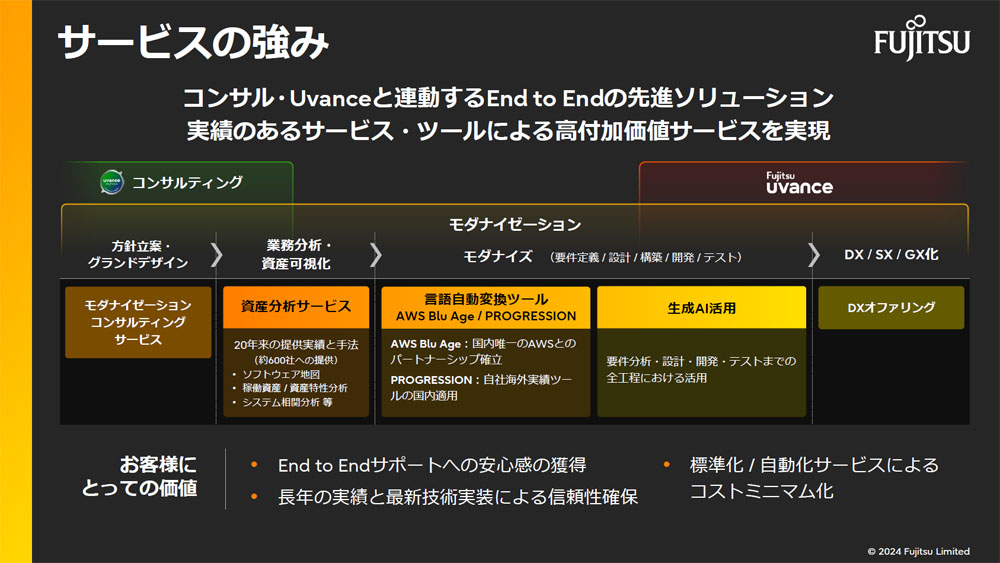

サービス

サービスにおいては、モダナイゼーションコンサルティングとUvanceを連動するエンドトゥエンドソリューションを提供できることを強調。富士通が20年にわたり、600社への導入実績を持つ資産分析サービスでは、ソフトウェア地図やシステム相関分析、稼働資産および資産特性分析などを提供している。

また、国内で唯一となるAWS(Amazon Web Services)とのパートナーシップを通じてAWS Blu Ageを提供。COBOLやPL/Iなどのレガシーなプログラム言語をJavaに自動的に変換し、モダナイゼーションに必要な期間とコストを削減することができる。

さらに、海外で実績を持つPROGRESSIONの国内への適用も図る。加えて、生成AIを活用して、要件分析や設計、開発、テストまでの全工程におけるモダナイズも進めるという。

エンドトゥエンドでサポートする安心感や、長年の実績と最新技術実装による信頼性確保、標準化や自動化サービスによるコストのミニマム化を実現できる点に特徴があるとした。

ナレッジ

2つ目のナレッジでは、知見と経験に裏打ちされたサービス品質の実現とともに、高収益性を目指す。長年のSI事業の実績と同社におけるモダナイゼーションの実績、ハードウェア製品の設計、開発、製造に関する知見を持つ技術者集団のナレッジを活用する。

モダナイゼーションナレッジセンターを通じて、モダナイゼーションの推進メソッド、プロジェクトの成功事例、テンプレート化したツールを活用できる体制を構築している。

具体的には、1200件のモダナイゼーション事例を社内で共有しているほか、100件のモダナイゼーションナレッジライブラリプロジェクトテンプレートを用意。1000件のレガシー稼働顧客のデータベース化も行っているという。

ベストプラクティス事例の適用や失敗事例からのリスク回避、コストや期間、要員設定の最適化のほか、高品質、高信頼な移行プロジェクトの実現といった価値を提供できるとしている。なお、富士通では2024年10月に、基幹システムを刷新する予定であり、ここでは、モダナイゼーションの取り組みにより、4000システムを75%削減している。

島津氏は「この実績などを生かし、モダナイゼーション事業に展開していくことになる」としている。

エンジニアリング

3つ目のエンジニアリングでは、先端技術に精通する人材に加えて、レガシーに関するスキルを持ったエンジニアを社内外から集約し、育成していることを示した。

3000人のデリバリーエンジニアを擁する一方、レガシー領域の技術スキルと実践経験を有し、商談およびデリバリーをリードする「モダナイゼーションマイスター」を2026年までに500人の専任体制として確立する計画を打ち出した。

ここでは、社外からの登用やOB、シニア人材の活用も進めており、定年後の再雇用者に対して、2024年度から特別な処遇制度を実施しているほか、国内200社のパートナーとの連携も図ることで、モダナイゼーション事業を加速する。

島津氏は「業種、業務に精通したアカウントと、モダナイゼーションの専任技術者との組み合わせで、レガシーと最先端の両輪でサポートすることができ、安心感を与えることができるとともに、お客さまのエンジニアリングリソースを補完できる」と自信を見せる。

痛みを価値に変えられる支援が求められる

富士通では、今後のモダナイゼーション事業に拡大に向けて、各種レガシー言語の変換機能の強化や、ナレッジライブラリの強化、海外デリバリー体制の強化に取り組む。

島津氏は「安心感の提供と、コストのミニマイズ、高品質のプロジェクト推進を実現していく」と決意を滲ませている。

国内トップシェアの実績を持つメインフレームやUNIXサーバの事業を終息させるという決断をする一方で、それに伴うモダナイゼーションを事業成長につなげている。

同社にとっては痛みを伴う決断だったが、それをしっかりと収益につなげているのが現状だ。320社のメインフレームユーザーや、640社のUNIXサーバユーザーにとっても、痛みを伴う改革が迫られているが、それを価値に変えられる支援が富士通には求められている。