分子科学研究所(分子研)と総合研究大学院大学(総研大)は8月29日、独自開発の周期的な光励起下における「オペランド赤外吸収分光法」により、半導体光触媒上でのメタンや水分子からの水素生成反応に寄与する活性な電子種の正体を明らかにしたと発表した。

同成果は、分子研の佐藤宏祐博士研究員、同・杉本敏樹准教授(総研大兼任)の研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する機関学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。

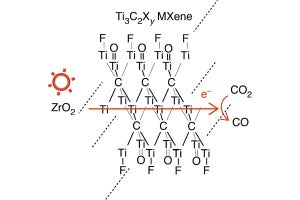

半導体である酸化物光触媒に励起光が照射されると、伝導帯に光誘起電子が生じ、それは1ピコ秒以内の時間スケールで速やかに種々の捕捉準位にトラップされる。それらの安定化した電子の一部が、水素を含む分子種から生じた陽子を還元することで、水素が生じる。還元反応の時間スケールはミリ秒程度と比較的遅いため、電子の寿命を延ばすことを意図して、酸化物半導体上に金属がしばしば担持されてきた。

これまで一般的に、担持金属は活性な光誘起電子をその内部に捕捉・蓄積することで光誘起電子を長寿命化させ、陽子からの水素生成反応を駆動させる還元反応場として機能するものと考えられてきた。しかし、このような金属を担持した光触媒における活性電子種の挙動や反応メカニズムなどの微視的な実像には迫れておらず、実用化に向けたさらなる活性向上・研究加速に向けた指針は十分に得られていなかったとする。そこで研究チームは今回、独自のオペランド赤外吸収分光法を用いて、半導体光触媒上でのメタンや水分子からの水素生成反応に寄与する活性な電子種の正体を解明することにしたという。

赤外吸収分光法は、触媒試料にダメージを与えることなく、光誘起電子の存在量やエネルギー準位といった、反応メカニズムの微視的な理解の鍵となる情報を得ることが可能だ。しかし従来法では、光誘起反応における活性電子種のような微弱な分光信号(吸光度10-4~10-3程度)は、試料温度の上昇により熱的に誘起された電子由来の巨大なバックグラウンド信号(吸光度10-2~10-1程度)に埋没してしまうとする。

そこで今回の気研究では、光触媒反応の典型的な時間スケールであるミリ秒オーダーの周期で励起光の照射・非照射を繰り返すことで、定常的な水素生成の進行を維持したまま、照射時と非照時の温度変化を1℃以下に抑制できることが見出された。さらに、この励起光の変調周期にマイケルソン干渉計を同期させてオペランド赤外吸収分光を実施することで、熱誘起電子由来の信号が大幅に取り除かれている状況で、光誘起電子種の微弱な分光信号を高感度に観測することに成功したという。

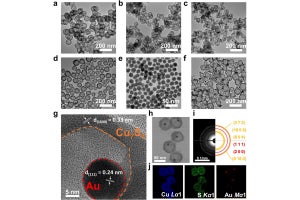

白金やパラジウムのような金属を担持した酸化ガリウム(Ga2O3)半導体光触媒試料における、水素生成を伴うメタン水蒸気改質反応(CH4+2H2O→4H2+CO2)や水分解反応(2H2O→2H2+O2)に対して、このオペランド赤外吸収分光法が適用された。その結果、担持金属の内部に存在する自由電子、Ga2O3半導体の伝導帯から0.26eV程度安定化した比較的浅いトラップ準位の電子(ST電子)、0.52eV程度安定化した比較的深いトラップ準位の電子にそれぞれ由来する赤外吸収が観測されたとする。これらの電子種のうち、ST電子由来の吸収帯の強度のみに、水素生成速度と良く相関した変化が確認されたとした。以上のことから、従来考えられてきた描像とは異なり、担持金属に蓄積された自由電子ではなく、半導体中の浅い準位に捕捉された電子が陽子の還元反応による水素生成(2H++2e-→H2)に直接的に貢献していることが示唆されたのである。

-

白金担持Ga2O3光触媒試料に対する、励起光の照射・非照射の繰り返しによる温度上昇の抑制効果の実証例。(赤線)励起光を連続的に照射し続けると、試料温度は秒オーダーの時間スケールで15℃程度の温度上昇が生じる。(青線)この温度上昇の時間スケールより、十分速いミリ秒スケール(ここでは~100ミリ秒)で励起光の照射・非照射を繰り返すと、全体の温度上昇は7℃程度に半減している中で、励起光の照射・非照射間の温度変化が1℃以下に抑制されている (出所:分子研Webサイト)

さらに、この反応活性なST電子は担持金属の周囲に局在しており、金属の元素種に依存して活性電子の捕捉能が変化することも解明された。これまで一般的には、担持金属は内部に光誘起電子を捕捉し還元反応場として機能するものと考えられてきたが、詳細な検討により、実際は酸化物半導体との界面に反応活性な電子をため込み還元反応場を形成しているという新たな描像が浮かび上がってきたという。

-

(a)白金担持Ga2O3光触媒試料におけるメタン水蒸気改質反応条件下でのオペランド赤外吸収スペクトル。(b)観測された3種類の電子由来の吸収信号(金属助触媒の内部に存在する自由電子、浅いトラップ準位の電子(IST)、深いトラップ準位の電子の内、ISTのみが水素生成速度(RH2)とよく相関することが明らかにされた。(c・d)光触媒水分解反応においても、同様の傾向が観測された (出所:分子研Webサイト)

今回の研究成果は、効率的かつ低環境負荷な形で水素を生成するための界面エンジニアリング戦略の基礎学理となることが期待されるとする。また今回の研究で開発された分光スキームは、超短パルスレーザーではなく連続光の照射に基づいており、実際の触媒反応環境により近い状況を保持したまま、活性種の微弱信号を抽出することを実現した。今回の手法は光や電場によって駆動されるさまざまな反応系に広く適用可能なオペランド分光分析技術であり、カーボンニュートラル・持続可能社会の実現に向けて、さまざまな環境・エネルギー関連化学技術の開発研究への応用が期待されるとしている。